Contents

『久雄地蔵』田倉米造さん

『熊谷空襲の語り部』小寺静枝さん

『遠い日の翼』高田泰治さん

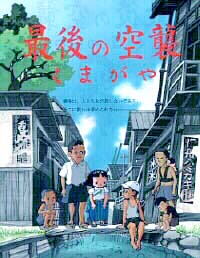

久雄地蔵  沼上久雄十二歳 昭和二十年八月十四日夜半 米機の来襲により家屋焼失 同月十七日 不発弾により重傷 同月十九日 遂に死亡す 最後の言葉は油断するなと 昭和四十四年八月十九日 長兄沼上昭一建立(碑文より) 「このお地蔵様はね、大切なお地蔵様なんです」 遠くを見るような目つきで田倉米造さんはぽつりぽつりと語って下さった。このお地蔵様とは『久雄地蔵』のこと。熊谷空襲の最後の犠牲者、沼上久雄ちゃん(当時12歳)を悼んで長兄の昭一さんが昭和44年に建てたものだ。田倉さんは『久雄地蔵』を一つの象徴と捉え、長年その心を語り続けてきた。 前々からその話はお聞きしていたのだが、今回やっとその地を訪れることが出来た。  『ムサシトミヨ保護センター』にて 『ムサシトミヨ保護センター』にて田倉米造さん(久下在住) 一昨年『炎の記録』を著した近藤信行さんも田倉さんの案内でこのお地蔵様を訪ね、熊谷空襲を記録した章、『星川水漬く屍』に書き綴っている。 『空襲をくぐりぬけた少年は、終戦二日後に災難にあった。当時、病院では赤チン以外の薬品はなく、手当てのすべはなかったというのである。』  『炎の記憶』2005年 著者 近藤信行 初出誌『新潮45』「被爆街道をゆく」 久雄地蔵の物語 佐谷田に住んでいた久雄ちゃんは、荒川河原で遊んでいて米軍が置き土産とした不発弾を拾った。兄弟達でいじっているうちに爆発。それが8月17日のことだ。充分な治療を受けられる筈もなく、19日に息を引き取った。 当時、放置された焼夷弾についていた綿布の紐は「下駄の鼻緒」の代用に、また鋼のバンドが「切り出し」にと、物資の乏しい中でいろいろに再利用された。戦時下の子ども達には格好の玩具に見えたことだろう。 昭一さんは、可愛がっていたすぐ下の弟の供養に、50㎝ほどのお地蔵様を屋敷内に建てた。奥さまの喜美さんによれば、毎日お茶をあげ、冬になると「寒かろう」と毛糸の帽子とチョッキを編んで、毎年お正月に新調するのが習い。火傷で亡くなったのだからさぞかし喉が渇くだろうと、お水を絶やさないように、家族で気を配った。線香を手に通う近所の方もいて、お供えのお団子が絶えることがなかった。  佐谷田八丁 お地蔵様は、その後別の場所に移されたと、鬼籍に入った昭一さんにかわり、喜美さんが教えてくれた。佐谷田八丁の以前家があった場所を人に貸すことになり、管理が行き届かなくては可哀想だからと、息子さんの友彦さんの手でお墓のある長福寺(佐谷田)へ移した。その際、新しいお地蔵様を建立して住職様に拝んで頂いた。沼上家の墓所に前のお地蔵様と並べて安置した。 ただ、残念なことに、碑文が刻まれた古い方の台座が取り外された。また自宅から離れたことで、不用心で火でも出したら困るからと、前のようにチョッキも着せられなくなった。「他にもたくさん仏様がいるのにあの子だけ可愛がるわけにはいかない」とは喜美さんの弁だ。 また、碑文とは違うが、久雄ちゃんが最期に口にしたのは、「米兵に負けるな」だったという。物がなく棺なども調達できない当時だった。「俺が亡くなったら俵にいけてくれ」とも言った。もちろんちゃんと沼上家の墓所に眠りは約束されたのだ。  長福寺(佐谷田) 熊谷攻撃の目印 「親父がこんな商売を始めたのは、最期の言葉『油断するな』によるのかもしれない」と満更冗談でもなく友彦さんは口に出した。農業をしていた昭一さんが戦後家業として始めたのは、ガソリンスタンド。これからの車社会を見越して「油屋」になったというわけだ。 二代目の友彦さんは昭和28年に佐谷田に生まれ、現在は移転して国道17号佐谷田陸橋手前に日出石油を構えている。 子どもの頃、大人達は戦争中の話をよくしていた。佐谷田は職人街として栄え、旧中山道沿いにずらりと石臼屋、木の晒し屋と軒を並べていた。入り口には『左富士』という大きな造り酒屋があり、その煙突が敵の熊谷攻撃の目印。低空でやって来た米軍機が焼夷弾を落とし、最初に燃えたのがここだった。  岐阻道熊谷宿八丁堤ノ景 英泉画 この浮世絵に描かれたのは、旅人が疲れを癒した人気の茶屋『みかりや』。忍藩藩主は鷹狩の時に休憩所として利用した。 佐谷田八丁は、ここを境に元荒川が流れていて、昭和3年に熊久橋が架けられ一直線の国道となった。逆S字に曲がった地形で、ここに来れば左手に富士山が見えることから「左富士」と呼ばれた。 江戸後期には柏崎より川島酒造が来て、銘酒『左富士』を醸造販売した。  雨の長福寺 小雨交じりの日、日出石油を訪れてから、その足で田倉さんがお寺へ連れて行って下さった。車から降り立つと、「場所がわからなかったら困るだろうと思って」と、後から追いかけて来た和彦さんが墓所を案内して下さった。 沼上家の墓碑手前に小さなお地蔵様が二つ。それを田倉さんは確かめるように慈しむかのように確認していた。 「私が生きて呼吸している間に、私の見てきたものはみんなに伝えておきたい」という田倉さん。 これまで色々な文化活動に貢献してきたが、『ムサシトミヨを守る会』会長としては今でも率先して見学者達への対応にあたる。周辺自治会でも、やっと雑廃水に規制を設け清流を守る機運が高まってきた。 7月12日発行『週刊文春』にも登場した。 「ぶらりわが街 大人の散歩」に熊谷「ムサシトミヨの生きる清流」として記事が掲載されている。  アニメ『最後の空襲くまがや』  「熊谷空襲」に関する物語をアニメーション化したのが、平成5年製作の『最後の空襲くまがや』だ。埼玉県の依頼でこの映画製作にあたったのは、『ピカドン』などを監督したアニメ作家の木下蓮三・小夜子夫妻。それに協力を惜しまなかったのが熊谷市文化連合の人々であり、久雄ちゃんの物語を提供したのは田倉さんであった。この映画は東松山の『埼玉県平和資料館』で定期的に上映されている。 7月14日、その上映会が『中央公民館』であった。物語の前半は、東京を焼け出された女の子「さっちゃん」が疎開してきて、荒川の桜土手や柳並木の美しい星川で遊ぶ、熊谷ならではの情緒に溢れた場面が続く。一転して空襲の火の手が上がると、「さっちゃん」が星川に命を落とす。次は不発弾で遊ぶ子ども達が描かれ、それが突如として爆発するところで映画は終わる。 人の命はあっけなく消える。 「戦争とはあなたの愛する人が亡くなるということです」と田倉さんは言い切った。 今また戦争前夜と言われている。私達ひとりひとりが心しなくてはならない時代なのではないだろうか。  |

| 熊谷空襲の語り部 『平和のための埼玉北部戦争展』講演 8月12日 |

今も目をつむるとはっきり浮かぶのは、川の中で赤ちゃんをしっかり抱いて死んでいる若いお母さんの、あの白い胸だ。「私は見ちゃったんです」と小寺さん。赤ちゃんもお母さんも真っ裸、星川には両側から家が焼け落ち、その上に死体が折り重なっていた。 小寺静枝さん (当時19歳/桜町在住) 昭和20年夏、小寺さんは熊谷航空社宅に暮らし、熊谷郵便局本局に勤務していた。当時、出征兵の慰問として「千人針」があった。寅年の小寺さんは、「虎は千里を駆けて必ず戻る」との故事から、何針縫っても構わぬと、夜はいつも針仕事だった。 最後の空襲 8月14日は旧盆、お下がりとなったぼた餅を食べ、靴下を履いたまま寝た。空襲警報は「鳴った・鳴らなかった」と二説に分かれるが、小寺さんは警報を聞いた。父が「蚊帳を上げろ。防空壕へ入れ」と怒鳴った。 闇の中で爆音が響く。堪らず外に這い出た。隣家が燃えていた。普段人通りのない道を大勢が大原の方へ逃げて行く。すぐ下の弟と体に農業用水の水を振りかけて消火に走り回った。 父は「家を守れ」と怒鳴っている。だが、母は小学生の下の弟妹だけは助けたい一心で、水と干飯を持たせ、頭に夏布団を被せて逃がした。 敵機は去らず、町は明るく燃え盛る。近藤染物屋も火の見櫓も跡形もない。明け方3時半頃になって静まると、今度は局が心配で堪らない。母を振り切り家を出た。 本町通りは電柱や電線が両側から倒れ塞いでいる。仕方なく星川通りへ出て惨状を目にした。朝靄と煙の中で家族を探す人々が「お父さん、お母さん、○○ちゃん」。目を伏せ人にぶつかり、逃げるように本局へ辿り着いた。 局は全焼、配達用自転車が将棋倒しになって焼け焦げていた。民家は焼けてわからぬから、せめて官公庁へ配達しようと決まり、駅まで郵便物を取りに行った。家の近くの気象台へ勇んで行ったのに何か変だ。「そんなものいらないよ」と手を振っている。「お姉ちゃんは知らないのかい」、そこで敗戦と知った。「重大放送」がこんなことだったなんて思いも寄らなかった。 熊谷の文化人 旧水戸屋裏には憲兵が駐屯しサイドカーを乗回し街を監視していた。米軍機が「日本は負ける、この都市を爆撃する」というビラを撒き散らしていたが、密告を恐れ拾うこともできなかった。また、仕事で夜遅くなり、迎えに来て貰った弟と手をつないで歩いていて、「この非常時に」と危うく引っ張られそうになった。 それから8月11日、憲兵隊に逮捕された二人の文化人がいた。「日本は負ける」と説を曲げず拘置されていたが、13日になって「あなた方の言う通りだった」と釈放された。 小寺さんは熊谷の誇りとし、30年を経て知った事実の掘り起しに乗り出したところだ。 空襲後の混乱 罹災後、怪我人は焼けなかった東小学校・盲学校等に集められ、看護婦が招集された。遺体は石上寺に全部引き上げられ、材木を積んで荼毘に付した。不発弾の撤去は、昭和40年代に入っても行われた。 まもなく米軍が進駐して来た。若い娘は帰れと、局からおじさんに守られ帰宅すると、門は釘打ちされ、押入れに隠された。同級生は「辱めを受けるくらいなら」と遺書を残して自決した。その頃は死ぬことも学校で教育された。女は見苦しくないように膝を縛って乳の下を短刀で突く、という教え通りの最期だった。 それから「鬼畜米英」と言っていた世の中がころっと変わった。誰もが最初に覚えた英語が「ギブ・ミー・チョコレート」だった。 思いよ、届け 「あなたのそばにいる人たちの話を聞いて下さい」と話し終えた小寺さんは『平和のための埼玉北部戦争展』で24年、実行委員の先頭を走り続け、この夏5回講演した。 気になるのは、学校での取組みがなくなってきたこと。「教育」の大切さは身に染みている。必ず勝つと信じていた子ども達。その怖さを今の世に伝えたいと、二度の大病を越え行脚している。  平和への架け橋  故畑和が埼玉県知事となり革新県政だった頃、浦和で『平和のための埼玉戦争展』が始まった。それをみて、熊谷でやらなくてはという思いでたくさんの人々が関わって立ち上げたのが『平和のための埼玉北部戦争展』だ。 初代実行委員長は金子兜太さんだった。次は熊谷文化連合会長も務めた矢野泰介さんなど、以来24年。 元実行委員長・顧問大久保忠一さんは初日の挨拶で「夏だけの幽霊と言われた平和運動が、今では一年中様々に取り組む若いスタッフもいます。私達のまいた種がこんなに育ちました」と述べた。  現実行委員長は山岸秀さん。力説したのは「せめて熊谷のみなさんは、終戦前の空襲と言わないでください。すでにポツダム宣言を受諾し戦争は終わっていたのです」ということだった。 それからもうひとつ。焼夷弾で焼き尽くすという見せしめ的な米軍ルメイ将軍の戦法。直撃弾ではないのだ。おそらくトルーマンは連合国の中で米軍の実績を誇示するために「どれだけ日本人を殺したか」に拘ったのだろうという。夏、彼の国でも報道される特集記事を読めばわかることだが、米国民の99パーセントが今も「日本を攻撃して正しかった」と考えている。 会場には残念ながら若い人たちはほとんどいなかった。今日、まだ語り部の方々が元気なうちに、明日へ橋を架けておきたい。小さな声を上げ続けたいと祈るような気持ちで、広島・長崎と並んで今日のイラクの生々しい写真の並ぶ会場を後にした。  中央公園の『平和の鐘』 中央公園の『平和の鐘』公園の噴水そばにある平和の鐘は、熊谷中央ライオンズクラブが寄贈したものだ。 『戦争展』の始まりにはこの鐘を鳴らし、委員達が黙祷を捧げる。 関田毎吉さんは「せっかくの鐘、防災無線で市内に定期的に鳴り響くように働きかけています」と語った。  「戦火の熊谷」 「戦火の熊谷」熊谷市では平成5年に「戦火の熊谷」というビデオを制作した。貴重な証言集である。庶務課で貸し出ししている。 戦争展の事務局では熊谷ピースウォークなども催している。 |

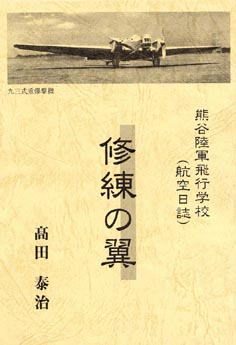

遠い日の翼 熊谷本校飛行場 |

| 戦前、熊谷に飛行学校があった。そこで厳しい訓練を受け、大勢の優秀な若者達が戦時下の大空に花と散った。その生き残りの一人、伊勢町在住の高田泰治さん。 本紙第7号で取り上げた能面打ちの韮塚行雄さんの紹介により貴重な話を伺うことができた。 |

高田泰治さん |

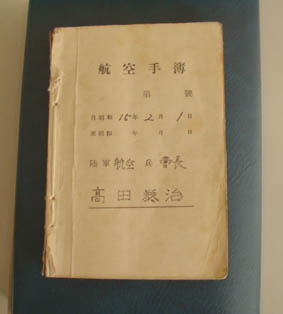

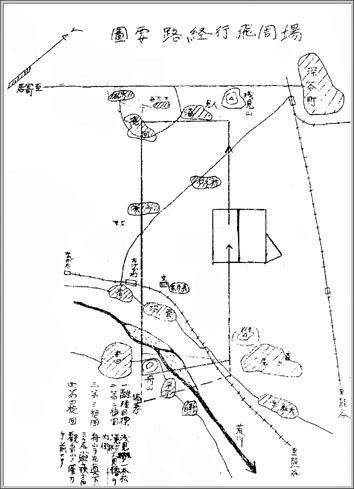

高田さんは大正5年、深谷市の農家に生まれた。6人兄弟の真ん中で大寄小学校卒業後、館林で自営業を営む伯父さんの所へ手伝いに行った。 昭和10年に入営し、はじめは哈爾浜(ハルピン)郊外の関東軍鉄道連隊に所属。満鉄での機関士修業を経て支那事変に参戦、牡丹江やソ連国境で厳しさを増す極寒下の戦闘に加わった。 少年の夢 10歳ぐらいの頃から「大空を自由に飛び廻りたい」と願っていた高田さん。軍国教育下で少年達は皆飛行機乗りに憧れたというが、泰治少年も太田にあった中島飛行機が利根川左岸の尾島町で毎日のようにテスト飛行を繰り返すその「木の葉返し」を見て夢を膨らませていた。 だから、鉄道連隊にいながら、連隊会報で「陸軍は飛行機の操縦候補生を募集する。身体に自信のある者は志願せよ」と目にすると、「よし志願して能力の限界に挑戦しよう」と決意した。 もともと20歳で兵隊となった時も「自分はうまくやっていけるか」と心配し、「これなら何とか大丈夫」と、持ち前の人一倍の努力で責任ある仕事を任されてきた。関東軍全体での数度の厳正な身体検査・適性検査を突破し、連隊の中から3人という狭き門をくぐって航空隊へ転科出来たときは、信じられなかったという。そして帰国、昭和15年、熊谷陸軍飛行学校第82期操縦学生として全国からの200名の仲間と共に入校を果たした。  熊谷陸軍飛行学校(正門と学校本部) 飛行学校 この飛行学校は昭和10年に広大な赤松林を開墾して出来た。ここが本校で、桶川・館林・薮塚本町・上田・大田原・新田町などに分教場があった。 その時に植えた桜が700本、それが今日私達が目にする「自衛隊の桜」である。 昭和13年、天皇の観閲を記念して「御稜威原飛行場」と名付けられた。戦後は米軍が駐留、撤退後は航空自衛隊熊谷基地に、そして開拓組合に移譲された農地の一部は工業団地となってその名を止めている。 当時、籠原駅は平屋の小さな駅舎だった。学校正門から深谷上柴方面までは両側が松林でリヤカーがやっと通れる草深い細道だった。その先に生家があって、事務や整備係として近所の人が通っていたし、看護婦さんになっていた下級生と出くわしたこともあった。村の鎮守さまの春秋のお祭りの日に、重箱一杯の大福餅が届けられた時は困ってしまったが、上官の目を盗んで急ぎ仲間に配って片付け、二度とこんなことはしてくれるなと懇願したという。  学生隊校舎 訓練は学科と実技で前後期各5ヵ月、学生には操縦服等の装備、飛行機学・気象学などのたくさんの教本が支給された。体力を消耗するからと食事もよく、甘いものも添えられ、貴重なガソリンを費やしての授業は国に期待されていることをまざまざと感じた。 自分は勘が鈍いからと、高田さんは外出も控え布団の中でもイメージトレーニングを繰り返した。 初めての単独飛行は3月18日、観音山の前で第四旋回を終わり着陸した。更に新田分教場に移り、飛行機を自分のものとするために「特殊飛行」を学んだ。この間、操縦には不適性とされた者は淘汰される。急反転、急横転(右・左)、上昇反転・宙返緩反転等々、頭が混乱するようだった。学科では計測器学・羅針盤磁差修正・天気図の作成・航空用地図の編成など。難しくて大変だったが、「他の人にできることは自分にも出来る。なんとしてもやり通すんだ」と自分に課した。 戦地へ 卒業飛行は11月25日、帯広まで飛んだ。卒業証書と憧れの操縦微章を受け取った時には手が震えた。陸軍服装規定に定められた3.5×5㎝の操縦者だけが着けることの出来る大きな白銅製のものだった。記念の会食には鯛のお頭付き、赤飯、紅白饅頭が出て、それからすぐ実習学校が発表になった。 高田さんは生家に一泊し、12名の学生と共に戦闘操縦の技術を習得するため、再び満州チチハルの飛行隊61戦隊に向かった。 極寒地訓練といって、朝夕は零下35度、昼間でも零下25度という地では、エンジンを暖めるなど、苦労をして整備をする。もうガソリンが不足していて、週2回しか訓練はできなかった。 昭和16年3月終わりに配属先が決定した。 高田さんはこの後、中島飛行機製作の『呑龍』に乗り、17年9月からスマトラ島メダンに移り印度洋哨戒に参戦した。 更に幹部候補生として試験を受ける事を勧められ、再び豊岡陸軍航空士官学校(入間)に学んだ。戦況は悪化しており18年に逼迫卒業。東部ニューギニア航空戦に参加した。 飛行機は3、4年かけて設計開発され、採用された時点で命名されるのだが、新たな愛機は三菱の最新鋭機『飛龍』。 シンガポールに移って、ボルネオ・バリックパハン沖で第4編隊7番機機長として任務を果たした。 生 還 この攻撃を含め高田さんは奇跡的に生還したことが数度。一度などは爆撃のために身をかがめたその機長席を直撃されていたことが後からわかってぞっとしたという。 仲間が「高田さんの飛行機には神様が乗っているから大丈夫」と、志願して高田機に乗った。 大胆に海面すれすれを超低空飛行する技を身につけていたこと、手が大きいということも味方したし、更に「悪運が強い」ともいわれたが、何より「精到な訓練・周到な準備・冷静な判断・搭乗者全員の一致協力の成果」で、命を全うしたと述懐している。  著書『修練の翼』 高田さんは、4年前にこの体験を『修練の翼』という本にしている。きっかけは15年位前に実家の蔵を整理をしていて、柳行李から自分も忘れていた当時の操縦教育日誌と航空手帳が出てきたことだった。  航空手帳 1日も欠かさずにつけていた日誌には、課目・天候・風向から教官の指示まで整然と記されている。それまでにも経験者による戦記が数多く出ているが、その基礎となる教育課程について記したものはなかったから、若い人たちに「真実を伝えておきたい」という思いがあった。  手書き・飛行経路地図 それでもまだ書き足りないことがあり、机に向かっている。でも、もう本にはしないだろうと口に出された。 「もう、読んで貰いたい人たちはみんなあの世に逝ってしまったし、若い人にはとても理解されないでしょう」 戦後20年の時点で調べたら、同期の戦友は本校で学んだ64名中生存者6名。高田さんは「二度と戦争を繰り返さないよう心底から叫びたい」と述べている。 戦後62年経って高田さんと筆者が今日ここで出会い、話をしているという「奇跡」。 高田さんの著書は『国立国会図書館』、『熊谷市立図書館』で手に取ることができる。 写真提供:高田泰治さん |

| わが町の夏の記憶を追いかけて、三度目の夏が巡り来た。 この間、取材をさせていただいた方で既に鬼籍となられた方がお二方。永久にそれぞれの夏の物語は繰り返される。 そして、62年の遠い昔に命を絶たれたその魂は永遠に年を重ねることなく、繰り返し私たちの前に還ってくる。 私たちにできることは、想像すること。熊谷の街の記憶・物語を読み続け、伝え続けていきたい。 |

さきたま新聞 |

トップ |