NO MORE KUMAGAYA

「戦災者慰霊之女神像」 「焼け跡に立つ子ども」

Contents

1.さきたま新聞特集夏の記憶

2.以下に、長島二三子さん

「きょうという日を生きて」

3.「熊谷 星川の水漬く屍」(抜粋)

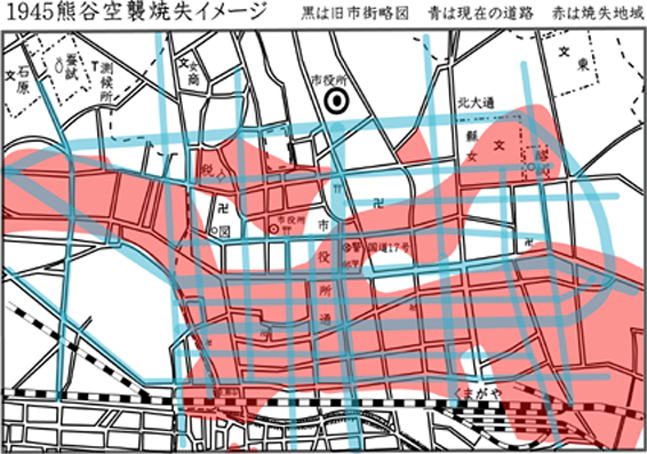

4.1945くまがや焼失イメージ

2008くまがや夏の記憶 |

2007くまがや夏の記憶 |

2006くまがや夏の記憶 |

長島二三子さん 長島二三子さん===================================================================================== 長島二三子さん PROFILE (『戦前戦中戦後の熊谷の様子』熊谷市立図書館・平成8年2月より) 大正13年熊谷市に生まれ、東京女子高等師範学校(現在お茶の水女子大学)を卒業され、母校の県立熊谷女子高等学校に36年間勤務されました。郷土史、女性史に関心をもち、現在、埼玉歴史教育者協議会会員、埼玉県高校女性史研究会会員、熊谷市郷土文化会会員としてご活躍です。 特に熊谷地方の自由民権運動としての「七名杜」や「県北の女性たち」についての論文は広く知られています。なかでも、日本の女医第一号である荻野吟子、第2号の生沢クノについて研究を深めておられます。これからも女性の生き方の研究を生涯の目標にとファイトを燃やしておられます。 なお、先生は近代日本史をライフワークとして研究しており、今回のテーマの原稿をご執筆いただきました。 ――――――――――――――――――――――――――――――― 【終戦前夜の熊谷空襲(平成十五年八月十五日)】 空襲・燃える街と人と 「きょうという日を生きて」(一九八三年埼玉高教組編) 熊谷空襲と平和教育 長島 二三子 照明弾がユラユラと 「今夜は熊谷が狙われていますよ。防空壕に入っていてはあぶない」 警戒警報が出るとともに、防空壕へ入ったものの、いつもと様子の違う気配に私はじっとしておれず壕の出入口の蓋を押しあけた。とたんに頭上からひびいてきた豊田武先生の声であった。 東京女高師(現お茶の水女子大)の恩師である豊田先生は、奥様と一緒についこの間まで私の家の二階に疎開しておられた。先生が大きなふとんを背負って、わが家の玄関に現われた時の様子は何ともお気の毒であった。また、うちわで〝しちりん〟の火をパタパタとあおぎながら一心に『吾妻鏡』を読まれていた姿は今でも目に焼きっいている。その頃女高師の生徒の一部が赤城山麓の富士見村の農家に分宿し、援農作業をしていたので、先生はまもなくそちらに移られた。空襲の日となった八月十四日は熊谷市役所に異動証明をとりにこられたところであった。 東京のたびたびの空襲で慣れている先生は、国民服に戦闘帽、ゲートル姿で空を見上げていた。まだ十一時頃のはずなのに、あたりは夜明けのような白々とした明るさであった。駅の方角の空には〝ちょうちん〟の灯のようなものがユラユラとゆっくり降りてくる。これが照明弾というものか。あたりを白昼のように照らし出していた。敵機は頭上低くゴウゴウと爆音をたてて旋回し、黒い不気味な大コウモリが飛びまわっているようだ。 いつもB29は中島飛行機製作所のある群馬県の太田方面へ遠く消え去っていくのに、今夜はゴウゴウという音が離れない。まさしく熊谷が空襲されるのだ。 焼夷弾落下 私は土足で座敷にかけあがり、さっきまで寝ていたふとんから〝かいまき〟をかかえ上げ、丁度お盆で床の問に飾られた祭壇から兄の位牌を取上げて防空カバソにしまった。防空頭巾をかぶり直し、お風呂場へいってバケツに水を汲み、それを右手に持った。 再び庭に、降りたった私は、母とお手伝いの向井さんと一緒に家の前の露路を通りぬけた。表通りに出ると左手の中山道の方はすでに火の海であった。右手の桜土手に逃げるよりほかない。しかし道のあちこちに焼夷弾がサーサーと音をたてて落ちてきて、青白い焔をたてて燃えあがる。危くて歩くことが出来ない。進もうとすると行く手をふさぐように落ちてくる。道ばたに掘ってある防空壕のかげに身をひそめる。少し様子をみてはまた進む。たちまちサーサーと焼夷弾がふってくる。あぶない。次の防空壕のかげに身をひそめる。わずか数メートルを進むのに十分はかかったように思う。通りは泣き叫ぶ子供の声や子を呼ぶ親の声がうづまいて、まさに呵鼻叫喚の図である。すでに私も家人と別々になってしまっていた。自分一人の身を守るのが精一杯であった。人々にまじって私も高崎線の線路を横切り桜土手にむかう。ふと顔をあわせた近所のおばさんが子供の手をひきながら「先生どこへ逃げたら安全でしょうか?」ときく。先生とよばれた私もどうしてよいかわからないのだ。 河原は火の洪水 土手の上にあがって荒川の河原をみると、一面の火の洪水である。幼い頃この河原で夏になると毎年行なわれた花火大会の仕掛げ花火を思い出した。恐怖の中にいながらも一瞬「ああきれいだ」と思った。むこうの土手の上には点々と火がつらなり〝狐の嫁入り〟の灯のようであった。桜土手の上にも下にも人々が右往左往していた。私はふと土手の上で動きまわっていては、飛行機からの攻撃目標になり易いのではないかと思い、土手から下りる気になった。しかも人の混んでいる所から、少しでも離れようとして河原の方に下りた。火の燃えていない所を探して対岸に出ようと思ったのだ。 プスプスと弾丸がめりこむ 一人で河原に作られた畑を進んでいくと、急に頭上に飛行機の音がして、あたりにプスプスという土にめりこむ弾丸の音がした。「あぶない」と思って身を伏せた。まわりは平坦な畑で遮蔽物は何もない。身をちぢめるようにして時をまった。この弾丸の一つが頭にあたったら、背中にあたったら、命はないのだと思った。手足がこわばり恐怖がからだをつきぬけた。こんな恐ろしい目にあっていることを誰にも知られずに一人で死ぬのか、死というものは孤独なものだと思った。親も子もちりぢりで、それぞれに身を守るのがやっとであった。 いつか誰かに関東大震災の時の話をきいたことがある。浅草の〝ひょうたん池〟に火に追われた人々がとびこんだ。そして自分が沈まないようにわが子を踏み台にして、顔を水面に出していた者があったと。それはまさに地獄図であった。そして戦争においても、人問が人問でなくなることが起っていた。 炎上する熊谷の街 プスプスという音は聞えなくたった。私は再び立ち上って河原を用心深く進んでいった。すると今度はザーザーという大ぶりの雨になった。雨中に立ちっくしていたがまもなくやみ、なお歩いていくと荒川の川瀬に出た。浅瀬をみっけて渡ったが、それまでかぶっていた〝かいまき〟が水につかってずっしり重くなってしまったので河原に捨てた。 ようやくの思いで村岡の土手にのぼり、ふちに腰をかけて対岸の熊谷の街が炎上するさまを、放心したように眺めていた。街の東のはしから西のはしまで、大きく大きく燃え上っているのをみて、ふと昔皇帝ネロが火を放たせたというローマの大火もこんなではなかったかと思った。この火の中で自分の慣れ親しんだものが、次々に焼け落ちていくさまを思い描いていた。 足袋はだしで逃げてきたという中年の婦人が近づいて話しかけてきた。夜露で草がしっとりと濡れていた。空が次第に白んできた。 煙の中に浮かぶわが家 火の手がおさまった頃、荒川の大橋を渡って街にもどった。橋の上からみると河原のあちこちに焼夷弾がまだくすぶっている。この中を歩いてきたのかとぞっとした。橋の上にもいくつか穴があいていた。 鎌倉町通りに入ると両側は完全に焼けおち、電柱がかたむき、電線は垂れ下っていた。瓦礫が一杯でどこが道の曲り角なのかわからない。通りのつき当りをみると、熊谷寺の木立がこんもりと残っている。道の中程を流れる星川の川筋をたよりに墨江町を通り、大露路の広い通りに出て弁天町の角を曲った。これまでくる間、人影らしいものを見ていない。廃墟には所々に火がまだ燃え上っている。弁天町も両側が焼けていた。うしろから知り合いのおばさんが「お店もすまいも焼けてしまった」と泣きながら通りすぎた。わが家も駄目だなと思ってトボトボ歩いてきたが、家の一角だけが奇蹟的に残っていた。あたり一面にただよう紫色の煙の中に、ぽっかりと浮んでいたわが家を見出した時の気持を今も忘れることはできない。父はいつまでも帰ってこない私を探しに出かけて不在。一晩中家のまわりにいて落ちてくる焼夷弾を消して下さった豊田先生は、群馬の生徒たちの所へ行くと駅に出かげたあとであった。母は私の顔をみて無事でよかったといつまでも立ちっくしていた。その日の十二時に重大放送(玉音放送)があったはずであるが、熊谷の人々は聞くどころの騒ぎではなかった。焼け残ったわが家には早速その晩から焼け出された近所の人が泊ることとなった。 あとになって知ったことであるが、空襲の被害は墨江町のあたりが最もひどく、私の渡った星川橋の下には、女学校の時の友達が橋を貫いた直撃弾で死んでいたのであり、鉄工場の主人であった他の友達の父親も、倉庫の入口で直撃をうけて死んでいた。一家全減した家もあり、星川のごく狭い区間で六十人以上の大人や子供が死んでいた。この様子は「市民のつづる熊谷戦災の記録」にくわしい。 焼失した公共建物としては市役所、公会堂、郵便局・裁判所などがあり、私の母校熊谷高女(現県立熊谷女子高校)も旧寄宿舎一棟が残っただけで建物のことごとくを焼失した。 空襲は一晩経験しただけでも恐ろしいものであった。日本本土への空襲は戦争末期になって激しかったが、中国の場合は長い年月戦争そのものであった。「アサヒグラフ」にのっていた中国人老婆の悲しそうな顔を忘れることはできない。 中断された命 空襲で死んだ友達は挺身隊に入り、軍需工場で働いていた。当時は「神風」や「一億一心」と書いた鉢巻をして働いていた。倉庫の入口で死んだ友達の父親も左の肩に直撃をうけたので胸のポケットの〝神風〟の鉢巻には鮮血がべっとりとついていた。 太平洋戦争の犠牲者は二百六十万といわれるが実際にはもっと多いはずである。一般の人々の中には数に入っていない場合が多い。東京・大阪の大都市から中小都市におよぶ空襲による死者にしても、いまだに本当の数はつかめていないのではないだろうか。熊谷空襲にしても一応二百六十六名としてあるが、この他不明者が何人かいると公記されている。広島長崎では死者のほか原爆病で長く苦しむ人、を作り出し、さらに被爆二世や三世の問題まで出てきている。沖縄の場合も戦争の傷あとは深い。中学生・女学生・小学生までもかり出されて死んでいった。また「日兵逆殺」で日本兵に殺された人々もいる。満州開拓団の集団自決、中国残留孤児の問題、皇民化政策の中で従軍した朝鮮人や台湾人の兵士たち、靖国神社に祭られた者は稀で傷害補償もない。朝鮮人中国人の強制労働、花岡事件、勤労動員中に死んだ人々、軍隊内で過労で倒れ、除隊後何の補償もなく死んでいった人々、みじめな報われぬ死をむかえた人々は多い。反発することすら知らない人々であった。 戦前の教育は「一旦緩急アレバ、義勇公ニ報ジ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」の精神が徹底していたから、当然のこととして受入れてあまり疑問を持たなかった。荘重な勅語、荘重な歌のしらべに国民は身動きの出来ないように、見えない縄でしばられていた。死ぬことに意義があると自らに思いこませて若い命を中断していった。 名誉の戦死 一昨年の正月のテレビの特別番組で、南海に沈んだ旧海軍の軍艦から遺品を引揚げる作業の放映があった。ソロモン海戦など激しい戦争のおこなわれたその海域には、日本の軍艦もアメリカの軍艦も沈んでいて、今でもその上を通る船の羅針盤の針が狂うほどであるといっていた。 その灯の下で故郷への便りにぺンを走らせたであろう電気スタソドや伝声管(.メガホン)、桜のマークのある短剣、白い手袋をした海軍士官のまぼろしが今にも浮ぶような遺品の数々であった。最後にさびた鉄の塊のようなものが現われてきた。附着したものを払い落すと、まぎれもなく人間の頭蓋骨であった。潜水夫が水面から船へ揚げた時、その〝しゃれこうべ〟からとめどもなく水がしたたり落ちた。私にはそれが流す涙のように思われた。故郷には「南方洋上ニオイテ壮烈ナル名誉ノ戦死ヲトゲタリ」と公報が入ったであろう兵土の、なれの果ての姿であった。まさに〝海ゆかば水漬く屍〟そのものである。その日私は日記に次の歌を作って書きとめておいた。 大君にみせたしと思う海に山にさらばえ果てし青きむくろを 平和教育を 私は高校の杜会科の教師として三十六年間勤務し、昨年退職した。ふりかえってみると敗戦直後の創造的な空気は次第に枯渇してきたように思う。 朝鮮戦争後、再軍備問題がやかましくなってくる頃から平和教育は危険視されるようになってきた。教師自身もあえてさけてきたような気がする。しかし私は長年かかって集めた資料と、校庭から掘り出した〝焼けただれた鉄兜〟をひっさげて毎年太平洋戦争史を語った。私の内なるものがいつもつき動かして、私の声となっていった。生徒たちははじめざわめいていても、次第におとなしくなってきき入ってくれた。近現代史の学習は生徒にものを考えさせる大事な契機となる。 また八月十五日がやってくる。 死者たちよ 戦争で死んだものたちよ 赤児も 大人も 年寄りも 黄色も 黒も 白も 轟然と声をはなって哭(な)け 生きている者たちに その声を忘れ させるな =====================================================================================  『炎の記憶 一九四五・空襲・狂気の果て』 『炎の記憶 一九四五・空襲・狂気の果て』著者近藤信行 新潮社 太平洋戦争終結を目前に米軍の無差別爆撃を受けた日本各地。当時の証言や記録を取材した「被爆街道をゆく」が、『新潮45』平成7年7月号から平成9年4月号まで連載された。終戦69周年を迎えた平成17年7月、それを柱に章を加え、『炎の記憶 一九四五・空襲・狂気の果て』が新潮社から出た。 ------------------------------------------------------------------------ 著者の近藤信行は、昭和44年文芸雑誌『海』を創刊した人だ。その創刊特大号の執筆陣は今日からすると眼を瞠る。風の音(宇野千代)、聖者(井上靖)、危険な存在(椎名麟三)、天馬賦(石川淳)、戯曲癩王のテラス(三島由紀夫)……しかし、昭和59年5月で休刊。 作家高橋たか子が、『時代を創った編集者101』(新書館刊)で『才能発掘に発揮された「海」創刊編集長の眼力』と題し、近藤氏の章を書いている。 〈……小説を書いている者は既成作家の小説の是非について大変よくわかる者であるのだが、未知数の人について先々を予見したりするのは、やはり、小説を書いている者ではなく、編集者という立場の人なのだろう。(略)視線で、文学状況全体を、夜のサーチライトのようにたえず右に左にと見ている立場。〉 この「立場」にあって、さまざまな雑誌編集に携わった人が、持ち前の「夜のサーチライト」で照らすことが、広範囲の記録収集をする際、きめの細かい取材を可能にし、各地の人々に焼き付けられた痛ましい記憶の再現にあたり、迫真の描写力をもたらしている。 ------------------------------------------------------------------------ 『炎の記憶』の目次は以下の通り。「横浜 白昼の悪夢」「宇都宮 軍都皆殺し作戦」「長岡 予告された空襲」「富山 立山連峰を焦がす炎」「八王子 盆地は火の海」「水戸・日立 海と空からの襲撃」「熊谷 星川の水漬く屍」「伊勢崎・玉村 女子挺身隊員の悲劇」「小田原 帰りがけの駄賃」「東京の焼跡にて」「炎の記憶」「あとがきにかえて」 ------------------------------------------------------------------------ 「熊谷 星川の水漬く屍」(抜粋) 『(前略) 平成七年七月二十四日、私は熊谷に出かけた。市立図書館では「戦争と生活展」がひらかれていた。また戦前・戦中・戦後の熊谷をつたえる図録や空襲記録集が刊行されるとのことであった。関連行事として、石工・反町浩二氏の指導で「平和地蔵を彫る」の実技学習が四回にわたってひらかれてきた。また郷土史講座「熊谷空襲の戦禍を訪ねて」では、空襲体験、学童疎開、戦災復興などのテーマが組まれ、被爆地跡の見学会もおこなわれるよし。ちょうどこの日の午後は、その実行委員会の会合がひらかれている。集まったのは熊谷市文化連合(会長・田倉米造氏)の方々であった。 熊谷はいまや東京の通勤圏である。上野から電車で一時問たらず。新幹線に乗ればわずか三十五、六分である。ここは荒川の中流に位置する中山道の宿場町。その昔は熊谷次郎直実の所領だった。北は利根川にちかく、関東平野のなかでも二つの大河がもっとも接近したところである。その土地の風景、このあたりからみる秩父、西上州、赤城山や日光の山々のつらなり、荒川の大きく曲がるかたち(熊谷の地名の起源を曲谷とする説もある)など、だだっぴろい関東平野にあっても、よくみると地理上の景観におもしろいものがあった。 しかし私の熊谷にかんする知識は皆無にひとしい。ここに滞在したことはなく、いつも通過するだけだったからである。母の郷里・館林から帰るとき、小泉町(いまの群馬県大泉町)の伯母の家を経由してバスでここへ出たことがあった。西武秩父線が開通する以前、荒川上流の山々に入るときはここで秩父鉄道にのりかえている。このように熊谷は通過点であった。市中に星川という湧水の美しい流れのあることは聞いていても、実際に眼にしたことはなかった。 午前十時すぎ熊谷に着いて、まっさきに訪れたのは、その星川であった。幅四メートルほどの小さな水の流れは、街の真ん中を西から東へ、ニキロにわたって一直線にのびている。両側は道路、ところどころに橋が架かる。水源のある西のほうから整備されたらしく、両岸の柳や桜、草花の茂み、川をまたぐような小公園、水中を泳ぎまわる無数の錦鯉からは、市民のよき散歩道とみえた。しかし東のほうはまだ護岸工事が裸形のままである。炎天下の川べりを歩いていると、つい先日ここでおこなわれた熊谷名物うちわ祭の余韻がつたわってくるのだった。 実はこの星川が、八月十五日、死屍累々の惨状を呈したところだった。当時の星川は星渓園の玉の池から流れ出て、市内を蛇行しながら東にむかっていた。この清流は伝統的な産業としての「熊谷染」を生んでいる。と同時に子供たちの水遊びの場であった。いまの川幅よりも狭く、川筋には家が建てこんでいたといわれるが、生活と密接につながる親しい場所だっただけに、住民はここへ逃げこんだが、そのほとんどが全滅してしまったのだ。 熊谷市文化連合は昭和五十年に『市民のつづる熊谷戦災の記録』という大冊を出したが、B29来襲のいきさつは執筆者たちが異口同音に語るところである。はじめ十数個の照明弾をおとして真昼間のような明るさにさせたあと、B29はつぎつぎに旋回して焼夷弾をばらまいている。上空を飛んで行ったかとおもうと、すぐ戻ってきたというのだ。その旋回する爆音は恐怖そのものだった。市街地への執拗なねらいうちであった。 -----------------------------------------------------(中略) 熊谷の「戦争と生活展」はみごたえのあるものだった。昭和十五年から二十五年ごろまでを中心に資料をあつめていたが、あの超軍国主義化、戦争への突入から敗戦、復興への歩みが具体的にしめされている。一地方都市の現実はそのまま日本の姿であった。各地でこの種の催しがひらかれたが、ここでは丹念に、あるがままに時代を逐って、かつての日本人の狂気と不幸をとりだそうとしていた。 昭和十五年というと私は小学四年生、紀元二千六百年の旗行列に出たほうである。先生に引率されて宮城前に行ったが、なにも疑問をもたなかった。キゲーンハ、ニセーン・ロッピャクネンという歌をうたわされた。日米開戦は五年生の十二月だった。その日のことを作文や自由詩に書いた。仲のいい友だちにひとり、文才のあるのがいて、「ああ、遂に起つ十二月八日/赫々たる大戦果」にはじまる詩を書いて、先生に褒められていたのをおぼえている。こんなことを想い出すとつぎからつぎへと記憶がよみがえってくるのだが、熊谷の展覧会はそんな不幸な時代、戦後の苦しい生活をよびさまさずにおかなかった。展覧会の実行委員のひとり石川守彦さんは、『私のアルバム―出征・.訓練・.家族』と題する写真集を下さったが、それをみていると、そこにあらわれる情景は、熊谷にかぎらず日本のあらゆる場所にあったとのおもいをあらたにする。 翌日、S君と私は長島二三子さん、石川守彦さんの案内で市中を歩くことにした。石川さんは敗戦をセレベス島とニューギニア島の中間のハルマヘラ島でむかえ、二十一年六月に熊谷市弥生町に帰還、幸いに家は焼失をまぬがれていた。おなじ弥生町の長島さんは星川をわたって北へ行こうとしたが、中山道方面はもう火の海だった。やむを得ず荒川の桜堤へ逃げたが、そこでも焼夷弾は雨あられのよう降りそそいでくる。そのうえ、機銃掃射があった。家族、知人と行きはぐれてしまったので、ひとりで火の燃えていない対岸へわたろうとする。たいへん勇気のいる判断といわざるを得ない。 「プスプスという音は聞えなくなった。私は再び立ち上がって河原を用心深く進んていった。すると今度はザーザーという大降りの雨になった。雨の中に立ちつくしていたが、まもなく止み、なお歩いて行くと荒川の川瀬に出た。浅瀬をみつけて渡ったが、それまで被っていた『かいまき』が水につかって、ずっしりと重くなってしまったので河原に捨てた。ようやくの思いで村岡の土手にのぼり、縁に腰をかけて対岸の熊谷の街が炎上するのを放心したように眺めていた。 街の東のはしから西のはしまで、大きく大きく燃え上っていた。ふと昔、暴君ネロが火を放たせたというローマの大火も、こんなものではなかったかと思う。この壮大な眺めをたった一人で眺めていた。この火の中で自分の慣れ親しんだものが、次々に焼け崩れていくさまを思い描いていた。」 これはその後、まもなく刊行された記念文集の収録文「警戒警報で始まった空襲」の一節である。ゲラ刷で読ませていただいたが、罹災の体験だけではなく、この熊谷空襲の戦略的解明を日本史の課題としてとりあつかったところに長島さんの心意気をよみとることができる。 (後略)』 =====================================================================================  |

トップ |