『さきたま新聞』版北武蔵人物辞典

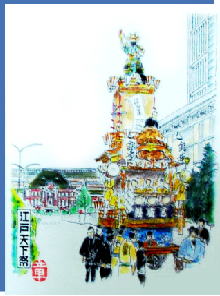

『さきたま新聞2号』 2006 3/26 木のいのちを封じ込めた漆の器  花輪滋實さん 花輪滋實さん 平成18年1月16日、中奈良在住の日本工芸会正会員、漆木工の花輪さんが地元で個展を開いているとあって、八木橋アートサロンにお邪魔した。 平成18年1月16日、中奈良在住の日本工芸会正会員、漆木工の花輪さんが地元で個展を開いているとあって、八木橋アートサロンにお邪魔した。会場には、伝統的な花器・茶道具からオブジェ風の時計など、そして大物は長椅子・テーブル。イメージを膨らませた発想が楽しいものと、用の美に徹した品のある器とが並んだ。材は黒柿・楓・紫檀・ムクロジ……いずれも年季の入った職人芸に支えられて揺るぎがない。 花輪さんは高校卒業後この道四十年、鎌倉など各地で修業し自分自身の創作に挑む一方で、長い歳月祖父の代に創業した花輪木工所を兄弟三人で切り盛りしてきた。 幸いにして、芸術系の大学卒業後同じ道を選んだ長男 の陽介さんを五年かけて一人前の職人に育て上げ、今春晴れて家業から引退、百パーセントものづくりとしての自己表現を追求できる立場となった。 今まさにこれが自分のかたちだと言い切れるという。改めて考えるのは、「ものづくりの原点は何か」。読書家だった花輪さんが本も読まず、自分に向き合って吐き出す日々。「人は人。人は人なりに」、自分の中にあるものを見て貰いたい。そういう立場・役割。ここまできたから言えるのだ。 漆は英語でJAPAN、日本そのものの伝統工芸。漆黒という言葉もあるように、深みのある艶と色、何度も工程を重ね光と闇とを封じ込めた塗りの技だ。その中でもお得意は轆轤(ろくろ)。自分仕様のここにしかない轆轤で、思いのままに木材を挽いて作る椀や蓋物、香合などの端正な丸みが際立っている。 「今、やっこらさあでね(散らかっていてね)」と、案内してくれた工房。素材の木と道具の数々が所狭しと置かれている。山岳部で活躍した頃の表彰状が張ってあった。花輪さんは、とにかく木が好きでレンジャーになりたかったというくらい。人間は地球の中で、自然の中で、生かされている。 「一つの動物としてやっていくのが一番いいな」。木を使っている以上、切ったら徹底的に使う。歪んだ木も歪んだなりに。木っ端さえも。それがその木の使命だからだ。その時、木もおさまって、自然と光を放つ。だから「ものをみてくれ」。 写真や歴史が好きで地元に仲間も多く、まちづくりにも長年関わってきたが、近頃はそういう暇がないと、花輪さん。今は熊谷の歴史を刻んだ木を大切に生かしてやることが一番と肝に銘じている。 中仙道の宿場町熊谷の顔であった樹齢四百年の「一里塚大欅」(市内新島)の主枝が台風で倒れてしまった時には、関係者が使い道を求めて工房に持ち込んだ。事故で倒されて伐採せざるを得なかった荒川堤の桜の枝も、枝下ろしされた蓮田の日光街道の黒松も、工芸家の手で蘇った。 木が秘めていた記憶や物語が新しいかたちを生む。十年ぶりに一里塚を訪ねたら、もう昔の面影はなかったと寂しそうに呟いた。だからこそ、私達が忘れないでいるように、わが町にこだわった作品を見て貰いたいのだろう。 「意識してないかもしれないけど、私たちは荒川をひっかけている。空気や水が人間形成に及ぼすものは大きいよ」。郷土の歴史をもっと学んで、ここをよくしようと思うのが本当だ。「足下が大事だよ」。 鹿児島壽藏に関しても、一年前に私たち『埼玉文学倶楽部』が主催した『鹿児島壽藏展』後に人間国宝シリーズの図版を改めて見て、「発想の原点にある文学性。それを表現しようとしている壽藏の紙塑人形の凄さを再確認した」と語ってくれた。  「今、やっこらさーでね(ちらかっていてね)」と言いながら、案内してくれた工房。轆轤を前にして素材の木と向き合うと柔和な表情が一変した。  漆はウルシノキから採取された樹液。縄文時代から塗料・接着剤として使われ優美で独特の情感を持つ。 語源は「うるしる(潤汁)」、「ぬるしる(塗汁)」あるいは「うるわし」。溜塗、拭漆など様々な技法があり、色も黒・朱など。 花輪さんは「きんつぎ(金継)」といって、欠けたやきものを修理する教室も開いている。 花輪滋實 漆工房 電話524−7635 ======================================================= 『さきたま新聞2号』 2006 3/26 熊谷桜守、宇野千代さくらの着物専属工場四代目  横田 透さん 横田 透さん「昨日の教育テレビ『知るを楽しむ』、観ましたか。白州正子さんが出ていたでしょ。去年辺りから、再び脚光を浴びているみたいですね、僕の先生が……」 開口一番、横田透さんがソフトに問いかけてきた。机の上には昨年刊行された『小林秀雄生誕百年展』の記念誌。その延長線上に今年企画されているのが、誰あろう横田さんの師・青山二郎。というわけで、『別冊太陽1994 青山二郎の眼』。表紙の写真はぎろりと目を剥いた稀代の目利き“ジイチャン”だ。更に、『宇野千代振袖櫻 ちょっと自伝』、『熊谷染色の歴史』など。話が進むうちに、次から次へと文献・ファイルが机の上に並び、思わず膝を正す。 それでいて、何時、何処でお会いしても気さくな横田さんは五十五才、『宇野千代さくらの着物専属・横田染工房』の四代目だ。話を伺ったのは、熊谷税務署横の時代がかった工房と静謐な佇まいの離れ座敷。勿論、敷地内の一等地に置かれた数々の鉢は、丹誠込めて育て上げているクマガイザクラだ。 横田さんには幾つもの顔があり、何れもがオンリーワン・ベストワン。大学時代は陶芸で青山氏に認められ、今は家業の染色、クマガイザクラの桜守、研究実践家、桜ファンクラブ代表としてまちづくりにも長く携わっている。 本人にとっては全てが一連の流れなのだ。父親の伊三郎さんが宇野さんに「着物をやるなら陶芸くらい知らないと」と言われ器を焼いていた頃、自分も毎月高崎線に乗って作品を見せに出かけた青山邸。ここで一流の作品に触れた事がその後を決めた。 そして高校生の頃、親子で宇野さんのお供をして訪ねたのが『薄墨の桜』。元々この瀕死の老樹の話の出どころは小林秀雄だった。小説の題名になったこの名木復活に一役買った伊三郎さん。その名は作中に残り、自身はクマガイザクラの恩人、桜守となった。 桜は手をかけないと咲かない。一気に咲いて儚く散り、木の命は短い。その上、クマガイザクラは古文書に記されただけの幻の桜、この世にあるかどうか、どんな花か諸説紛々。その神秘と八重、小輪の可憐さ、他に先駆けて咲くことから、直実の一ノ谷の合戦の先駆けになぞらえ、 いちはやく 咲きかけにけり 武士の 名におふ桜 雪もいとはす 烏丸前大臣光栄 と詠まれている。 その桜一筋に十六年。毎年少しずつ、市内中央公園や常光院などに植樹してきた。挿し木をし大事に育てお嫁入りさせるという気の長い仕事だ。 「面白いですよ、長生きの桜には守っている人がいるんです」。また「面白いのは一生懸命やるとつくんです。最高は、千本挿して二十本」と淡々と語りながら、植木鉢を見やる。土に近い背丈の低いものほど元気がいい。土の熱がそうさせるのだ。 今では珍しい煙突のある工房の壁には「美しい着物を作りたい」の貼り紙があった。二十代の頃のてらいのない文字。ほの暗い室内に父子の作家魂、歳月の重みが静かに発光していた。 見せて頂いたのは、最近作った型紙のうちの一つ。地はグレー、淡いピンクの桜の花びらが散る図案だ。紙をナイフで細かく切り込む。その後テスト染め、本染めと、すべて一人。一連の手作業に失敗は許されない。木の命を守り育てる営みと同じ。桜と人の思いは寄り添っているのだ。 桜の着物、そして草木染めにも関わるようになって、明治二十三年創業の老舗の着物は老練なものからモダンな図案・配色のものまで、熊谷捺染の草分け・初代『形治』の名に恥じない。桜尽くしの離れ座敷では四代目の心意気で、展示会も年に二回開かれている。 通りを隔てた街の賑わいを余所(よそ)に、日溜まりでひっそりと時を刻んできた桜の木々。春彼岸が過ぎて、一気に暖かくなると、ほのかなピンクの花がつぎつぎに綻(ほころ)ぶ。傍近くから漏れ聞こえてくるのは熊谷寺の木立ちに巣くう鶯だ。樹下では、横田さん手ずから餌を貰って満足げな猫が顔を撫でていた。  工房の中 工房の中最近作った型紙。グレーの地に淡いピンクの桜の花びらが散る図案。紙をナイフで切り込んで作る。その後、テスト染め、本染めと、すべて一人。一連の手作業に失敗は許されない。桜の命を守り育てる営みと同じだ。様々な道具がおかれ、ものづくりへの思いと歳月の重みを感じさせる工房の壁に「美しい着物を作りたい」の貼り紙、二十代の頃のもの。   土に近い背丈の低いものほど元気がいい。土のエネルギーがそうさせるのだ。 手塩にかけたクマガイザクラの鉢の数々。遠くは奈良の当麻寺まで旅立った。 横田伊三郎商店 電話522−8739 ======================================================= 『さきたま新聞3号』 2006 6/12 夏 うちわ祭 永遠のお祭り少年も今年は還暦 五十代最後のお祭り  新島章夫さん 新島章夫さん日は移ろい、再び熊谷の夏到来。お祭りがあついまちを彩る。芥子、薄紫、銀鼠…それぞれ所属の会、区、役職による揃いの印半纏や股引等の色摸様、ひっつめ髪の娘衆が指した紅の艶やかさ。あちこちで物語が始まる。 山車を曳く『祇園会』の若い衆、山車の天辺で人形を操作する仕事師、梶を取る鳶頭、曳き綱の端っこを持って歩くちびっ子、その傍らをついて歩く若夫婦、老親のそろそろとした足取りに合わせて故郷のまちを歩く帰省客、屋台に群がる若者達。しずしずと巡行する総代を筆頭とする隊列、今年デビューの晴れ舞台で昼間の囃子方を務め、山車の上で太鼓や鉦を叩く小学生たち… 人また人。 その胸を焦がすのは、「チャンチキチ、チャン…」「セイヤ」――耳をつんざくお囃子の音、威勢のいいかけ声、山車の進行と共にさざめき揺れる提灯の灯り。 豪華絢爛に音の波、光の波が通りを走る。 最終日零時を回ると一転、人気ない宵闇で白装束姿の荘厳な『還御祭』が執り行われるのだが…  「うちわ祭り」といえば新島章夫さんだ。「お祭り屋熊五郎(故堀口熊五郎氏・平成八年没)」亡き後、新島さんの右に出る者はない。その一年はお祭り暦に繰られ、「年番送り」を済ませた本番後には来年度に切り替わる。そんな新島さんは鯔背(いなせ)な柄に合わず、博識にして多趣味多芸だが、「お祭り」だけに限っても様々な顔を持つ。ある時は銀座の子ども達を教え込む屋台囃子指導者、運転席に陣取って山車の進行を決める梶取、鳶職「六番組」の組頭。 更にうちわ祭りを全国発信するプロデューサー、祭りを紐解く学者顔負けの歴史通にして、各地を訪ね歩く祭り研究家でもある。 生い立ち・・・新島さんは昭和二十一年、停車場傍らの穀屋に生まれた。学校に上がる前からのお祭り狂。山車を曳きたい、その上に上がりたい…以来、一筋にお祭り人生を走る。熊谷商工時代は鞄も学校に置きっぱなし、全く勉強しない「応援部団長」。夏の高校野球の試合とお祭りが重なると大変だった。先生達には可愛がられ大事にされた。小さい頃から好きだったのは字を書くこと、教科書の余白は様々なレタリング文字で埋め尽くされていた。看板屋になりたくて地元企業PRに携わる長谷川宣工社で修業。 また、先輩から「本を読む面白さ」を教えてもらったことが一番の出会いだった。初めて読んだのが『三国志』、次が『平家物語』。本は買って自分の物にする主義だから、事務所には仕事の道具、お祭り関係の品々と膨大な蔵書が渾然一体と納まっている。三十二歳の時に『クマガヤ工芸』として独立した。 わがまち・熊谷ってどんなまちと訊くと、都会でもなく田舎でもなく、粋がっているあんちゃんみたいなところだねとズバリ、言い得て妙。宿場町としての曖昧模糊なところが、いい時とわるい時があるという。子どもの頃、「逆さ馬」も行われ賑やかだった熊谷寺開山忌「直実まつり」の話になった。「昔懐かし直実さまが〜」と『新熊谷音頭』も正確に歌ってくれた。 童話『ハメルーンの笛吹き男』さながら、新島少年はお祭りの一行に一人でついて歩いた。三日間昼夜を分たず続くお祭り。その頃はどこの家も庭先に井戸があったのだが、幼子はその冷たい水で顔を洗っては眠気を醒ましたという。ふっと遠い目をしてぼそり「お囃子の音色が好きだったんかねぇ」。当時のお囃子は今と違って物静かだった。最近でこそ鉦が鳴り響く賑やかなお囃子、特に「曳き合わせ叩き合い」ばかりが喧伝されるが、昔は各町内特色のある音色を出していた。 それぞれの町の渡御、還御では巡幸に合せて家中の者が外でお出迎えし、本来の意味合いである「疫病退散」「五穀豊穣」を祈った。祭りの三日間は信仰心に則った晴れの日、神聖な時空間であった。 うちわ祭りの「さんてこ囃子」のルーツを辿れば、意外なことに熊谷独自のものでなく、深谷の在や本庄、更には群馬に行き着く。というのは、町場にはお囃子というものはなかったから。元来お囃子は普段の暮らしの中から生まれた音曲。農事作業をしながら、あるいは雨乞い、豊作祈願、祝い、樵(きこり)の木遣り歌など、日々歌い、囃し継がれその地域に伝承されてきたものだ。だから、近郊の農家が農繁期の狭間、田植えが終った後、お祭りになると各町内から請われ、囃子方として雇われ、それぞれの流儀で演じていた。 それが、段々に熊谷で、自分らの祭りのお囃子は自らでという気運が生まれたのが、昭和三十年代に入ってからだ。  詳細は新島さんの著書『関東一の祇園 熊谷うちわ祭り』(平成十三年さきたま出版刊)に詳しい。 その草創期、昭和三十一年、うちわ祭りお囃子練習の場 ― 新島少年は大人顔負けの意気込みでひとり、通いつめた。当然のことながら子どもは覚えがいい。しかも、お祭りの申し子にして、説教節(*注)が大好きな母親譲りで、筋もいい。そんな経緯を経て、歴史として辿ると、十五年後には全町内で自前のお囃子が演じられるようになり、子どもも加われるようになった。「熊谷さんてこ囃子」の歩みは新島さんのお祭り人生と重なるというわけだ。 近頃、お囃子が乱れ必要以上に派手になっていることを憂えて、新島さんが指導する銀座では、きっちりと正統派のリズムとお祭りの心構えを叩き込む。毎年六月に入って公民館で行われる練習の初日、初参加の小学生相手に膝詰めでうちわ祭りの由来から懇々と説く新島さんの姿がある。口の利き方から始まって礼節を教え諭す。自分自身、幼い頃の思い出として、若くして病に倒れ不自由な脚となって篠の杖を持ち歩き、怒るとその杖が飛んで来たという厳父、そして気丈に稼業を切盛りし、貧しい者にはこっそり施しをしたという慈母を語ってくれた新島さんのことだ。太鼓を前に緊張している子ども達の手取り足取り、口拍子で調子を刻みながら一座の中を縫って歩く。指導にあたる生え抜きの人々の中には、息子さんの崇史さんも混じっている。 子ども達は晴れの日の使命を持って囃子方を務めるわけだが、祭りが明けた後「直会(なおらい)」といって、神様からの供物を頂き共に飲み食いし、そこで普段の生活に戻る。昔は練習期間中もお母さん方が炊出し役を務めた。町内総がかりの一大行事がお祭り。男衆が出払った後、日常の暮らしの切り盛りもまた、女衆が引き受けた。 「どうしてそんなにお祭りが好きなんですか」と問われて、新島さん曰く「お祭りは老若男女、全ての人がかかわれるから」、「自分が人様と一緒に生きていると実感できるから」、「生きることの有難さがわかるから」。 本来の神道は三つのものを崇拝すると新島さんは言う。「自然・神代・そして実在する人物―たとえば天神様なら菅原道真公など―」。人間は大きくつながっている中で生かされている。崇拝する心、自ずから手と手を合せて拝む気持ちがあったら、こんな世の中にはならなかったろう。「祭りは時代に遅れている・反している」けれども、「自分の気持ちの中に神様が存在するということなんだよ」という言葉が出た。「日本人として自然を愛する心を忘れて欲しくない」と。 この日、口火を切ったのは昨今の若者たちの残虐な事件に触れたものだった。取材者の肩を手刀で切り付ける真似事をしながら、「こうすれば感じるよな」… 心酔する直実公の話となった。  武蔵武士・熊谷直実は平家の公達、紅顔の美少年敦盛の首に刀を当てて切らざるを得なかった。刀を当てれば、その切っ先の感触は自分自身に撥ね返って何時までも消えない。そこからしか見えないものに突き当たる。そういう一人の人間直実が好きで、現在直実研究会(野口和夫会長)顧問も務める。 今は子ども達がメールなどを使い、「死ね」という酷い言葉を平気でやりとりし、命が軽くなって行く時代だ。不幸なことに、罪の意識を感じないのだ。「長篠の戦い」で刀は飛び道具に変わった。時代が移るほど戦さは大量殺戮となって、日露戦争の「二百三高地」では、カノン砲、機関砲で多くの戦死者を出した。更に空爆になって、「人は人の心を無くしたんだよ」と、史実をもって淀みなく説く。 直実は発心して蓮生坊となった。幼名は弓矢丸。父親が夢で弓矢を授かって後、生まれたという逸話が残る「日本一の剛の者」が、武士であることを嘆き、罪を感じて、身を捨てたのだ。 平成六年、新島さんは銀座の山車を新調する際、その上にのせる人形は武将姿の直実公と決めた。見送り幕には直実ゆかりの品々を描いた。その時描いた図案の額を見せて貰った。実物の五分の一だ。描かれているのは、桐に鳳凰(ほうおう)、熊谷草、敦盛草、旗印、青葉の笛、錫杖、弓矢。弓は繁藤の弓、矢は鏑矢(かぶらや)。旗印には、ほやに向かい鳩の熊谷の家紋。時代考証からきちんと検証する。錫杖(しゃくじょう)を描く際には熊谷寺の銅像を参考にした。 こうして完成した山車は、京都の祇園祭にまで行った。時に京都遷都千二百年祭。その年は特別に「全国祇園祭山笠巡行」で、うちわ祭りの明けた七月二十三日が宵山祭。招聘(しょうへい)を受け、誰もが無理だと言った。「ありえない」、「どうやって京都まで行くのか」と。それを躱(かわ)して新島さんは「祭りの最中に行けっていうんじゃないよ」。少しずつ根回しして「その気がなくちゃできないこと」を、進めた。「巡り合わせ」だった。銀座が年番町であり、その直前に兄二人、そして最愛の母を亡くしていた。その年にできた直実公に因む山車、当地京都では直実信仰は遥かに篤いから、里帰りさせたかったのだ。経費もかかる。山車を運ぶトレーラーほか各種車輌代等々で驚くほどの金額になる。結局、何度となく交渉を重ね、予算を作り出した。 さらに千載一遇の出会いとなったのが、千代田区が復活させた江戸天下祭との縁だ。もともと明治二十四年に神田の紺屋から購入した「戸隠の山車」(現第弐本町区の山車、江戸末期製作、中家堂店主が購入)。それが現在、うちわ祭りの各町山車の大本になっているのだが、それから百十二年後の平成十五年、熊谷からの山車が里帰りし、千代田巡行を果たしたのだ。 この縁はもっと広がって、昨年の第二回天下祭には、「戸隠の山車」購入から百年後に製作された銀座の山車が、全国から集結した山車と共に千代田のまちを彩った。「日本一の剛の者」の勇姿が首都に曳き出された。「天下祭が一世紀をこえ引き継がれ、今なお江戸の心が脈々と息づいている証しだよ」と語り、このことは、各地の祭禮文化が交流して、祭の大切さを考え直す大きな礎(いしずえ)となったのだと続ける。 新島さんは本を出す前の年、平成十二年には、祭りの最中にカトレアホール全体を使って「心にひびくまつり展」を成功させたが、来年第二回の企画展を行うことも決まった。由緒ある道具類、歴史を辿った展示物、貴重な古い写真など、新島さんが長い間に集めた品々が今回もまた、祭に色を添えるだろう。更に学術的な第二弾の著作も準備中だ。 今秋、還暦を迎える新島さん。熊谷では祭に関して、取り上げ方が「難しい」というのが定説だ。伝統と見直し、古いしきたりと新しい時代の流れとの狭間にあって、何も恐れずに言いたいことを言い、やりたいようにやってきた一本気な益荒男ぶり。その粋な晴れ姿を人混みの中で追い求め、お祭りを待ちわびているファンは、数知れないことだろう。   見送り幕の図  絵・新島さん。 絵・新島さん。年賀状には、毎年「年番」の山車を描いている。 *説教節……社寺の境内で楽器を奏でながら、参詣人や通行人相手に語られた芸能のこと。説教節をはじめ平曲や浄瑠璃など中世から近世初頭にかけては、文字を使わずに口から耳に伝えられる口承文芸が、庶民の娯楽を占めた。初代若松若太夫は大里郡石原村(現在の熊谷市石原)の人。二代目若松若太夫は失明しながらも、昭和六十三年に芸術祭賞を受賞した。現在は平成十年に襲名の三代目。 ======================================================= 『さきたま新聞4号』 2006 8/10 『私のアルバム』 石川守彦さん 『さきたま新聞』Home Page 【1945くまがや】内の【2006くまがや夏の記憶】に収録。 ======================================================= 『さきたま新聞5号』 2006 11/1  竹工芸作家 八子鳳堂さん 竹工芸作家 八子鳳堂さん深谷市大塚島 工房で「せん」に陣取って竹を割る「柾割り」の作業。 制作中の「マイ・ロッキー」を見せて頂いた。ロッキー山脈のイメージだが、「いまひとつ気にくわない。おもしろくない」と不満顔。そうやって寝かしている作品や過去の作品などを拝見した。 壁に掛けられていた大きな篆刻の文字は「洗心」であった。 挑 戦 『闘牛』から始まり、『海鳴り』『ゆめの街』『ハレーの追憶』『北帰行』『はばたく』『ゆめほたる』『キャニオンの夕日』まで。   『キャニオンの夕日』 『ハレーの追憶』 この竹工芸品の作り手、八子鳳堂(やこほうどう)さんの工房は、深谷市のはずれ、豊かな田園が広がる大塚島の寳蔵院(ほうぞういん)敷地内にあった。ゆっくりと優しく、だが迷いもてらいもなく言葉を発するその人となりは、真っ直ぐに伸びていく青々とした「竹」そのままだった。 八子さんは創作に入るとまず題名を考える。四六時中何をしていても、「おもしろいものはないかなあ」と構想している。多分特別なレンズの「眼」の持ち主。例えば、『闘牛』だ。   職業指導所の時代 出発の作品 『闘牛』 中央若林先生 右後ろ八子さん これは昭和三十五年の作品で、初めて創作に取り組んで新潟県展に入選した記念碑的なもの。先生と出かた小千谷のお花見、そこで見た闘牛に触発されて涌き上がった。その時心が動いたものが八子さんのかたちとなる。 イメージをつかまえることができたら、後は早い。竹という素材は、割る、切る、組む、編む、結う等、様々な技によって自在にかたちを織りなす。古来多様な生活道具となってきたように、しなやかで強い。曲線にも直線にもなり、立体へと膨らませていくことができる。竹と出会ったこと、それは八子さんの運命だった。 運 命 八子さんは昭和十五年新潟和島村(現長岡市)に生まれた。生まれつき骨折しやすい。四キロ離れた小学校にはお母さんに負ぶわれて行った。午前の授業しか受けられないから、その頃はみな午後にあった図工など受けたこともなかった。中学校には殆ど通えなかった。家にいて先生の貸してくれた本を読み、教科書を友に時間を過ごした。卒業式も一人だけで行われた。そして、昭和三十四年、親類に紹介されて入った新潟の職業指導所。洋服・時計などのコースの中で「竹」を選んだのは、これならできるかなという軽い気持ちからだったが、母方のお祖父さんの家に竹藪があって籠を編んでいたりしたことも、少しは影響があったのかもしれない。新潟は竹細工が盛んなところ、特に佐渡には職人も多く伝統産業として根付いていた。 学校では一年間の寮生活、夜の自由時間も一人だけ教室に残って、技術を身につけた。若林一?斉先生はそんな八子少年を東京で開かれていた「日展」会場に連れ出した。そもそもご自身が佐渡での職人仕事に飽きたらず、学校に学びそのまま母校講師となった人であった。 初めて出かけた東京、「作品」を目の当たりにして、自分もこういうものを作りたいと思ったこと、それが八子さんの原点だ。「竹でこんなすごいものができるのだ」「人はおもしろいことを考えているなあ」。圧倒されるのでなく、自分も山の頂きを目指そうと歩き続けてきたこと、それも、楽しんで。その強さは、常人には計り知れない様々な労苦に打ち克ってきた賜だろう。 以来四十五年、四人の師に仕え、技法も、作風も変化しているが、八子さんの技を花開かせたのは、「竹という職業は天職。努力し勉強して、人が買いに来てくれるような職人になってほしい」「自由にやってみろ、わからないところは聞けば何でも教えるから」「小さく纏めず大きなものを」という師達の教えだった。手間仕事で時計と競争しながら数をこなし、限られた時間内で自分の作品を作り続けてきたのだ。 飛 躍 八子さんの生活は平成七年末に一変した。「食えても食えなくても構わない」と、それまで請け負っていた電気の笠を作る仕事から足を洗い、八木橋で念願だった初個展を開催、創作活動一本に絞った。もともと、生まれ故郷の新潟を離れて深谷で独立したのは、この仕事を扱っていた森田秀三さんの手引き。昭和四十八年以来、寺を守りながら、生業として師、弟弟子が手を引いた後も最後まで続けていた仕事だった。 顧みれば新潟の職業指導所で「竹」を学び、師の下で住み込み奉公しながらの長い徒弟時代、創作に打ち込める時間は日曜日しかなかった。そんな生活の中で節目節目に新潟県展、日展、伝統工芸展と入選を果たしてきた。取材者が「特別な星の下に生まれたんですね」と漏らすと、「僕は運が強いと思います」と返ってきた。 八子さんは昨年「竹との出会い」という本を纏めた。写真・文共に自身の手によるもので、ご自分のお墓を寺内に建てた記念でもある。ご夫婦共に大病を越え労り合い、地域の人達の間で慎ましく暮らしながら生み出される、自由闊達な作品の数々。仕事以外で好きなものは問うと、手入れされた庭を見やり、答えは「花」。今考えているのは「花びら」をかたちにすることだ。花には一つとして同じかたちがないことを「おもしろい」と語った。  サンタフェ サンタフェ八子さんは今年八月四日、一人ニューメキシコ州・サンタフェに旅立った。サンタフェは日本で言えば軽井沢のような避暑地だ。二百五十のギャラリーがあって、全米から美術ファンが集うこの街に新しくできた昔の鉄道倉庫を改造した『タイギャラリー』。そのオープニングを飾ったのが、八子さんだった。 オーナーのロバート・コフラントさんは八子作品収集家、十年前に突然通訳も連れずに深谷の八子さん宅までやって来た。伝統工芸展で八子さんの作品に惚れ込んでのこと。 二人は意気投合し、ロバートさんは気に入った作品を買い求め、新作を注文し、八子さんのファン層は全米各地に広がった。そして二回目の訪米、ロバートさん宅では歓迎パーティが開かれ、作品の持ち主達がお祝いにやって来た。 信 念 「今の人たちは我慢ということが出来ない。三年間は辛抱しなくちゃ駄目。そこから先が見え、希望が見えてくる。竹の場合は〈竹割り〉、やきものなら粘土をこねる〈菊練り〉……手仕事が衰退しているけれど、そういう下積みの時間を大切にすべきではないでしょうか」と八子さん。訪米した今年は伝統工芸展出品は見送った。これからは創作に専念すると心に期している。  花籠『ゆめほたる』 花籠『ゆめほたる』竹工芸は、編組の作品と丸竹をそのまま作品に仕上げる方法とに大別される。この作品は「ほたる」をイメージしながら、作者の感性のままに組まれた作品である。一見単純に見えるが、内側は立竹と長方形に曲げたヒゴを積み上げて形を作り、その表面を、煤竹の縄結びの白い部分をバランス良く蛍火に見立てて加飾している。自然を良く観察した結果から生まれた佳品である。 (勝城蒼鳳) (日本工芸会東日本支部第44回伝統工芸新作展図録より) ======================================================= 『さきたま新聞6号』 2007 1/1  太田泰弘さん 太田泰弘さん市内末広在住 わが町に「埼玉県植物誌(1998・埼玉県教育委員会)」分担執筆等を担当した植物研究者がいる。 真っ白のシャツが似合う太田泰弘さん。端正な英国紳士のようでもあり、且つまた古武士のような面持ちで、それもそのはず太田道灌の末裔、父はシカゴ大卒という。 昭和2年、横浜生まれ。横浜の大学を卒業し、永く神奈川県で植物分類研究・科学教育に携わってきた。熊谷に居を移したのは13年前。今や市内、そして埼玉全域をカバーする研究者である。書斎には、古今和漢の植物図鑑・専門書・著書、写真・標本等が棚に溢れんばかりであった。 ― 研究三昧の日々 ― 太田さんは調査、講演等、依頼があれば炎天下でも自転車でどこにでも出向き、高山植物を追いかけて山歩きもするが、幼少の頃は虚弱で休学を繰り返した。上級学校受験もままならなかった。 海の見える丘の上の家で、日々親しんだのが植物。お兄さんの標本採集を手伝ったのが始まりだった。お父様の思い出も、一言、「綱島に桃の花見に行って、関東嫁菜を摘んで帰り、茹でて食べました」……そんな方だから、不思議なことに三十歳を過ぎたら丈夫になっていた。 定年を過ぎ研究三昧の毎日、寝るのは一時過ぎだ。「植物の命と山の綺麗な空気のお陰です」と微笑まれた。 熊谷における植物研究者としてのライフワークは「環境保護活動」だ。その原点は、恩師、植物分類学の北川政夫、植物地理学の正宗厳敬、両教授の教えであろう。フィールドワークと分類標本整理に没頭した学生時代であった。 ― 滅びゆく植物環境を守る ― 熊谷でも植物環境が大きく様相を変えている。先生はこの状況を要約してくださった。 『地球上では単細胞生物が次第に分化し、複雑な生物相に進化して現在の人類が頂点にあります。が、現状は絶滅種が増加し、進化の道筋の逆方向をたどりつつあり、このままではオゾン層の破壊とともに、人類の減亡にもつながりかねません。 身近な所では、河川敷や野山にゴミ袋が捨てられています。また、コンクリなどの不法投棄や地域開発で環境破壊が進んでいます。それによって自生植物の場に土壌の栄養変化が起こり、外来植物が侵入し、日本古来の植物がどんどん絶滅してきています。』 文明の縮図がここにもある。一つの寓話と通り過ぎてはならない。 自然を育み、壊すのも、私達自身なのだ。 太田さんの物言わぬ自然界の思いを代弁するような優しい文章、丁寧な語り口が、かえって事態の深刻さを伝える。そして、その温厚洒脱な人柄に魅せられた先生のファンは数多い。手弁当で講師を務める森林公園、市内外の公民館等で、野の草を愛する視点で、ごく自然に環境保護を実践している。 ― 子どもに伝える ― 太田さんはお孫さんの小学校の授業参観にも顔をだす。そんな体験から曰く、「今の教育は、子ども自らが気づくという、そこを外してしまった」……教科書・指導書を著し、永く教員研修にも携わってきた人の言葉である。 子ども達は本来、自分で気がつく力をもっている。そこからすべてが始まるはず。太田さんの作った指導書はゆとりある付属中などで売れている。学校が抱える問題は数多いが、教育再生の出発点はこんなところにあるのではないだろうか。 ― 植物と親しむ ― 太田さんが熊谷で行った研究・調査の一端は、七年前に市立図書館が発行した『ムサシトミヨと熊谷の自然』の「熊谷市内の自生植物」で、読むことができる。 熊谷市内に自生の植物は、五百五十二種(埼玉県全体では二千四百八十七種)。 埼玉県絶滅危機植物に指定された自生植物には、「イヌノフグリ」「カタクリ」「カワラナデシコ」「カワラハハコ」「ニッコウキスゲ」などがある。主な自生地は大麻生野鳥の森・観音山ほか。 《万葉植物の一例》 【よもぎ】キク科 万葉古名・蓬 (前略)ほととぎす来鳴く五月のあやめぐさ蓬かづらき酒みづき遊び和ぐれど(後略) 大伴宿禰家持/巻一八―四一一六 ホトトギスの来て鳴く五月(陰暦)のショウブやヨモギを髪に挿したり、巻いたりしてかずらにし、酒盛りをして心を慰めるが…… 《小倉百人一首》 かくとだにえやは伊吹のさしもぐささしもしらじなもゆる思いを 藤原実方朝臣 五一 ヨモギ、ショウブは繁殖力が強く、強い芳香があり陽性で陰性の鬼を退ける力があるとする中国の民俗思想から来ている。 ヨモギは春先の若芽を摘んで餅につき込み草餅とする。葉は天ぷらにすると苦味はなく香りのよい上品な味を楽しめる。 ― 草木染め ― お暇する間際、ふっと庭のセージの花を摘んで突っつき、「シーソー運動」を見せて下さった。虫が入ってくると雄しべが飛び出るという花の命の営みだ。 また、ふとしたきっかけで草木の色に魅せられ、草木染めを教えるまでになった太田さん。その作品は手編みのセーター、靴下等、優しい地球の・命の色で、私達に自然の尊さを示してくれているようだった。  草木染め作品展(中央公民館) 草木染め作品展(中央公民館)参考文献・イラスト 『続草木染染料植物図鑑』美術出版社 『図解植物観察事典』地人書館 『原色樹木大圖鑑』北隆館 『世界の植物4』朝日新聞社 ひょんの木は残った    ひょんの木の 虫こぶ イスノキ(柞) まんさく科 イスノキ属 別名/蚊母樹(ゆすのき)瓢樹(ひょんのき) 本州西南部から沖縄、台湾、中国に分布。山中に自生する。 公園木。高さ20メートルぐらい、葉に虫こぶを作る。 虫こぶは虫の出た後に小さな穴ができる。 吹くと音がし、そのヒョウとなる音からヒョンノキという。 材は堅く、家具や器物・ソロバン玉などに使用される。 ―――――――――――――――――――――――――――   中央公園 中央公園ひょんの木のことが壺井栄の代表作にでてくる。その木は熊谷市中央公園に4株、数えることができる。 小説の舞台は小豆島だが、作中、一郎の故郷の学校として登場するのが西小学校。それこそが現在の中央公園だ。 ここを物語の一つの背景とした熊谷ゆかりの壺井栄。その因縁・由来を知る昔の先生方がこの木を植えたのではないか。子ども達がソロバン玉の木にあやかり、算数ができるようにと願いを込めて……そんな消息が偲ばれる。(編集室) 引用 『母のない子と子のない母と』 ――――――――――――――――――――――――――― 一郎が、まるでじまんみたいな顔をして話し出すときは、きっと熊谷の話がでできました。 「ぼくの学校はね、熊谷の西校だよ。」 ――――――――――――――――――――――――――― 観音の山につくと、ふたりは、まっさきにひょんの木のほうに走りました。なんとしたことか、笹一はもうずっとさきにきていたらしく、ひょんの笛をならしながら、こっちへやってきます。ふたりはおもわず顔を見あわせました。ひょんの木の下では、二・三人の小さな子どもがかたまって、木の上を見ていました。太一や幸次郎らしく、下の子どもたちがひょんの茂みへ口ぐちによびかけていました。 「太一ちゃん、ぼくにもとってくれ」 ―――――――――――――――――――――――――――  壺井 栄 ポプラ社文庫 ======================================================= 『さきたま新聞』の取材にご協力を頂いた皆様に心よりお礼を申し上げます。 ご指摘等、よろしくお願い致します。編集室 |

メール |

トップ |