特集『石上寺本堂上棟式』

……人として生きる、その美しさ。

それを忘れまい。

その「道」を身をもって示す人達がいる限り、

街もまた美しい。

そのことを追いかけ続けたい。

『北武蔵散歩径―映画の小径』より

(各記事より 抜粋と紹介)

儀式を演じた鵤工舎の人々  檜製の槌を手に手に神々しく棟上で 「槌打ちの儀」を演ずるのは、 白衣の工匠達と小川量市さん。   棟上の御幣からは五色の布が長く繰り出され、その先端を人垣の最前列の人々が曳く。 古来から伝えられた「曳き綱の儀」。 |

1頁―『石上寺平成絵巻その5 本堂上棟式』 善男善女の上に仏の光・三月八日 親から子へ、あるいは何代にも渡る縁  「落慶まで皆さまご健在で来秋をお待ち下さい」 住職挨拶が胸に迫る。焼失から六十四年、先代の悲願であった本堂再建が、ここまでかたちを表した。 大仏師松本明慶師が制作中の本尊の写真や熊谷桜の植樹概要も公表された。まさに、恒久平和を願う、わが町の新しい顔となって「熊谷びとの心」を遍く天下に伝えてほしい。  色様々な法衣姿の僧正以下、大里郡市真言宗智山派の法類が列席した。祭壇の中央に坐す岡安住職・副住職親子を脇で支えて、深々と般若心経が奉じられる。  檀家や近所の方々が冬支度で詰めかけた。この工事で少し前へ出された石段上の大舞台を見上げる。 |

会見後、小川棟梁は山本さんと肩を並べて陸橋へ上がり、全体像を俯瞰していた。 西岡棟梁が手がけた大仕事からつながる盟友同士、一仕事終えた者とこれから瓦を積む者、自信に溢れた笑顔だった。 屋根を支える桔木  圧巻は、最後に見た天井裏。これが本寺の種明かしとなる。 十尺も軒から張り出た屋根を支える、その秘密が三十八本の「桔木(はねぎ)」とそれを留める「※(ほぞ)」。二日掛けて全員総出。 荒削りの丸木がきっちりと組み合って屋根瓦二万枚・重さ五十八トンを受ける。  |

2頁―『伝統を受け継ぐ人々』 量市さん率いる鵤工舎(一月二十六日)  一昨年、小川棟梁の跡を継いだ量市さんは三十二歳。天辺に登ると指金と鉛筆を手に棟木に墨付けを開始した。真剣な面持ちで、端から線を定める。  若者達は、足場への急な渡り板を駆け足で往復した。 記者会見・小川三夫棟梁(二月十日)  共同記者会見の席、現場責任者の量市さんを傍らに、設計に当たった本人が予定外の登場。思いの丈を名コンビを組んできた『山本瓦』の山本政典さんと共に語った。 質問には設計図を広げて答え、話は寺社建築史や故西岡棟梁への思いにも及んだ。 |

日本一の瓦葺き職人登場  二月十日の記者会見直前、現場の足場では図面を足下に広げて、急に決まった避雷針設置のための打ち合わせが行われた。 そのなかの一人が、『山本瓦工業』(奈良県生駒市)随一の瓦葺き職人山本政典さん(六十四歳)である。 昔は木組みの上に土を盛りその上に葺いたが、今は木の桟があって漆喰のアンコを入れ、一枚ずつ銅線で引っかけて留める。雨水が溜まって材木が腐るのを避けるためだ。平瓦、丸瓦、鬼瓦など種類があり、丸瓦で二.二キログラム。全体で二万枚のうち、瓦寄進による記銘瓦が三千枚予定された。 三月十一日 屋根に登る  足場に上がり、「どれが瓦寄進されたものですか」と尋ねた相手は、一ヶ月ぶりの山本さんだった。「この辺がそうだよ」と指さし、更に「屋根の上に登って、あっちからだといい写真が撮れるよ」と仰有った。 先の「瓦寄進」で受付けた瓦には、祈願事、施主名、期日が書かれている。山本さんは会見で、記銘瓦は人の気持ちが入っているものだから、気を遣うと語っていた。一枚一枚が手作業。葺き手もまた仏さまと縁を結んでいるのだろう。 昨年読んだ山本瓦工業・山本清一さんの著書は 『めざすは千年の飛鳥の瓦』と題してあった。 |

3 頁―『千年の瓦』「瓦寄進」と「瓦葺き」 「瓦寄進」二月二十二日  外枠の工事が終わり「瓦寄進」が始まった境内は、趣を変えた。受付テントが立ち、本堂内部は綺麗に片付けられて一般公開中。揃いの法被の世話人が当番で詰める。案内のままに筆を持つ人々。瓦には「家内安全」「諸願成就」などと書かれた。  二十三日には『クマガヤ工芸』新島章夫さんと同行。墨文字が美しい。墨はインクと違って消えない。『法隆寺』など昔寄進された瓦は、復元の際そのまま使う。 「見学会」三月三日  本堂に「建築士会・大里支部」の方々が集まった。案内人は会員でもある寺の建設委員・岡部洋一さん。 本堂背面の空いた部分には工事の最後に戸が付けられる。基壇上には黒御影石が貼られ、下からの空調が入ることもわかった。 |

句集『質蔵』 装丁は渡邊鍔空 同集「空」昭和六十年より 明けて年男帳場に飾り牛 熊谷草扇開きに萌えにけり 鴛鴦の雄の極楽へ木遣りもて送る さんてこに続くころがし荒囃子 煤払ひ父より享けし不動尊 故人は熊谷ゆかりの「山火」同人として句を嗜む外に、恒友、田山花袋など郷土の事績に通じた文章を遺し、まとめかけていた。 宮崎利秀とも交友があり『田舎教師』研究のため同好の士と自転車で羽生まで通い詰めた。「主人の句のお弟子さんと、これから整理を始めます」というとうさん。 その横で話をまとめてくれた尚子さんの夫は、花火師千原繁さんだ。千原さんは遺品にルーペ等を頂いて喜んだという。 |

4頁―『本石の質屋一代記』加藤とうさん 先号を発行後、読者から一本の電話があった。石上寺直ぐ傍に住むお母様に当紙を回覧し、ご一緒に石上寺に御参りしたという。問わず語りに話が膨らみ、年末に亡くなった御尊父が熊谷の古きよき時代を代表する「郷土の顔」のお一人、加藤仙太郎さんであることがわかった。その句集『質蔵』を読み、四十九日も明け立春も過ぎたある日、加藤家を訪ねた。  石上寺とのご縁 鎌倉陸橋脇の加藤家。故仙太郎氏が昭和三十年に加藤質屋新店舗として構えた当時は、線路からずっとこちらまで原っぱが広がり子どもらの格好の遊び場であった。東京オリンピック前に完成した陸橋工事が始まる前に、北条堤が壊された。石上寺ご神木の欅も倒され、子ども達が切り株に乗って記念写真を撮った。舅がお寺より管理を頼まれ、空襲時には水をかけた法被を着せかけて守ったというお不動さまだけは今も陸橋下にある。故人は毎朝御参りして堂守を勤めた。  尚子さんの次女彬美さんの画いた故人の顔。仏壇の傍に飾ってあった。 「わが顔画く小学二年春休み」 (推敲前かも知れず・尚子さんの覚書きより) |

昭和四十六年、最後に残った居住者が家を離れてから、この村は忘れ去られた。地図には残り、郵便番号簿にも明記されているのに。 無人になると、地内は荒れ果てた。と同時に、手つかずの自然が遺された。住民が先祖代々の村を捨てたのは、行政命令だった。水害の被害が甚大で、村は住むには適さなくなった。 新川河岸として船運を担い、また繭の一大産地として賑わった「新川」はその役割を終えた。 それが今また、甦った。 「新川」を舞台にさまざまな関わりを持って人々が集い、気の向くままにボランティアをしている素晴らしさ。それはここに恵みがあるからだ。光、水、土、森、それから史跡と民話や言い伝え……ここで人は「遊び」「学ぶ」。  先頭で動きながら語り部となったのが、編集者・平秀子さんだ。平さんは平成十一年、タウン誌の取材でここを知った。調査を重ねていくうち、村に惹きこまれた。  平成18年新川キャンプ |

5頁―『まぼろしの村「新川」その1』 「新川マップ」表紙 この絵を描いたのは、版画家木村まさゆきさんである。北海道から熊谷に移り住み優れた仕事を遺したが、二月十五日天に旅立った。温かく幻想的に村の魅力を描き尽くした絵は、この地を「幻の村」と呼ぶ人々の心にいつしか寄り添い、里の入り口を表して見る人の心を「新川」の夢に繋げている。  「新川」は、麦が青々と背を伸ばして桃や菜の花が咲き、四季を通じて最も美しい頃だ。水温み、魚が姿をみせる。鳥は天にさえずり、風が吹き渡る。久下から荒川土手を下って村へ入る。「天水の森」の木立や、富士山を始めとする三百六十度のパノラマで広がる山並みを見遣りながら、ただ足裏に土を感じて歩む。天地に我一人の感が迫る。ゴルフの練習場があり、農を営む人たちもいるから、万一車とすれ違う際はお互いによけ会釈を交わす。歩を進めるにつれて、心身が平らかになっていく。  |

|

龍淵寺とのご縁 熊谷にあっては、その伝統工芸としての作品を龍淵寺本堂にみることができる。 須弥壇は花梨材製。  一昨年本堂を改築した際に一度ばらして、また原口さんが元通りに組立てた。 箱壇に続いて二代目の壇の上に本尊が安置されている。その奥に鹿児島壽蔵作、開祖の紙塑人形が納められた厨子。 他にも、経机・太鼓台・衝立。 わが町の文化と寄り添って  原口さんが親しく行き来した鹿児島壽蔵。壽蔵は紙塑人形と短歌の大家であるが、その作品の桐箱や硝子ケースを依頼されていた。 壽蔵の家を訪れる人は、受付簿に記帳するのが習いだった。原口さんが「字が下手で恥ずかしい」と言うと、「字は上手下手じゃない。読めればいい」と返ってきた。「そうか、これでいいのか」と納得した方も、返した方も、双方ともに傑物である。 |

6頁7頁―まちを彩るひとびと その11 『組木(くみこ)60年』原口竹春さん  原口さんは、「建具」をこう解いた。 「私達が朝起きて一番初めに手を触れるのが建具ではないかと思う、建築物の開口部をふさぎ、壁面的な役目も果たし、開閉できるもの、動くものが建具である」 即ち、各種障子、雨戸、格子戸、板戸、扉、衝立。毎日を暮らす日本家屋になくてはならないものだ。 原口さんは指物師として「組木」の技術に秀で、その技一つで様々に用途を応用、開発してきた。 照明器具、スピーカーの前面部、三味線の胴・尺八など、製品を受注し大量生産するシステムラインを組んだ。多様な工具類を作り上げ、指導にも当たった。  工場を駆け足で見学した。さまざまな工具や機械が並ぶ。多様な鉋は原口さんの考案。用途に合わせ角度・厚さに対応して何種類ものパターンがあり、引き出しに分類されている。また別のところには刃の形状が異なる鑿が、整然と並んでいた。壁に掛かっていたのは黒光りする鋸の数々。将に「手技」の世界だ。 箱から部品を出して実演して下さった。細かい木片を組み合わせ、重ね合わせることで立体的に自由自在に、図案通りの紋様が繰り出される。壁の上の方には過去の作品の一部が心覚えとして掛けてあった。 「組木職人日本一」とも評される原口さんは、昭和五十八年労働大臣表彰「卓越技能者」・内閣総理大臣賞など、受賞歴、役職他枚挙の暇がない。全国建具組合連合会技術委員長(平成十四年)など一切を七十五歳になった際、後進に譲った。技術伝承ため設立した「全国伝統建具技術保存会」幹事も昨年退き、「八十なりの生き方を考えているところ」と述懐する、その職人の勲章、組木を産む「手」を間近に見た。 |

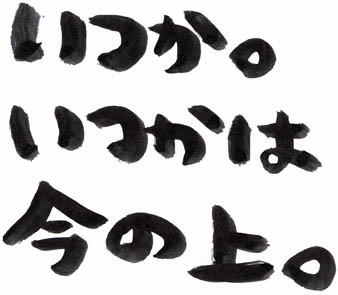

二月には『くまがや館』で、十回目となる作品展を開いた。「ことなのことば展」と題し、会場全体に言葉をちりばめた。 和紙に墨字の骨太なメッセージ。若い感性のピュアなものから、精神の奥底から迸る響きまで、幅広い切り口の言葉が天井からもこちらを見据えていた。  「最近明日が たのしみで なかなか 眠れない」 「一人一人を 深くみる 一人一人との ふしぎ」 「私がつくっ たもの ではない私」 「私がすごいんじゃ なくて私の わかったことが すごいん」  |

8頁―『ことな作品の泉』松本ことなさん 「いつかいつかは今の上」 昨夏アトリエにて。ペンを持つなりあっという間にできあがる。   イラストレーター「ことな」、この人独特の柔らかな絵と手書き文字。最近では市報・新聞など様々な媒体で眼にするようになった。あどけない人の顔、ふっくらとして迷いのない線、そして根っこのある言葉が、見る人をして其処に立ち止まらせずにはおかない。 時には胸が痛み、お尻を叩かれ、そして、いつだってこちらを安らかにしてくれる作品だ。 三月三日は、誕生日だった。今、心がけているのは、いつもニコニコして、家事や仕事を自然に感謝して行うこと。心に期すのは「本を出版すること」と「東京デビュー」。最近、同世代の女性で良い仕事をしている地元出身者がたくさんいるから、刺激になるという。 友人が命名した「ことな」の名は、子どもでも大人でもあるという意味だ。本名は、麻のように強く育てと「麻子」。  昨秋「風の丘」作品展に出した粘土の人形 ことなファンは子どもからお年寄りまで幅広い。我が町に根を張る息の長い活躍を見守りたい。 |

| 10頁11頁― 思い出の読書棚『森敦・月山』  深田久弥『日本百名山』より (新潮文庫昭和五十三年) 〈わたしはかつて月山の山ふところなる注連寺で、一年を過ごした。ひと坂越えれば梵字川が流れている。弘法大師がこの川に梵字が流れ来るのを見て、湯殿山を開かれたという。 畔に立つと無数の小波が煌めいていた、燎めきは瞬時にして失せ、かつ起こって永遠につづく。かくのごとく……〉 『われ逝くもののごとく』 (講談社昭和六十二年)の付録 「梵字川の煌めき」より |

9頁―『出会いから生まれた若者達の連載メッセージ』 沖縄便り「ワラバー」湧田武司さん(抜粋) ……これから、未来を生きる「ワラバー」たちを見てください。全ての事が嫌になる程の世の中の矛盾、そして周囲からの心ない言葉に傷つけられながらも、真っすぐ何かを信じその曇りない瞳で未来を見つめています。そして「明日は輝いている」と私たちに教えてくれています。 沖縄の子守歌で「童神(ワラビガミ)」という歌があります。 「こんな世の中」とは良く言いますが、私たちのまわりにいる「ワラバー」は、こんな世の中だからこそ今私たちの元に落とされた幼い神様、「童神(ワラビガミ)」なのかもしれませんね。 チャンプより「子どもの話―輝けお母さん」植田邦弘さん ……子どもがいると、どうしても子ども中心になり、子どもに左右されてしまいます。せめてこどもが学校に行っているあいだだけでも、お母さんは自分ですきなように使ってほしいのです。 もう少し大きいことをいうと、障害があるとなかなか一人では生きていけません。そこで、半分はその子のために使ってほしいです。でも残りの半分は、自分の人生なのだから、自分のために使ってほしいのです。 ……でも、今の日本ではなかなか難しいのかもしれません。 (抜粋) |

「まちおこし」ではなく 大林宣彦監督が深谷を再訪したのは、一月十七日だった。「映画館は暮らしの真ん中にあってこそ。僕は三歳から活動写真を観て育ちました。写真機を玩具に大きくなり、映像作家になりました」。(だから深谷シネマのある)この街に来るとうれしくなりますと言って会場後部座席から進み出た大林宣彦監督は、「まちのこし」を語った。  『なごり雪』の舞台となった大分県臼杵市での経験が映画の力を教えてくれた。 故郷で撮った「尾道三部作」の成功後、撮影場所に選んだこの町は、三十年前と何も変わっていない田舎町だった。 その情景を撮ることは、「まちまもり」であり、「まちのこし」。元々そこにあった文化を「のこしておいてよかった」とわかってもらうのが映画であり「鑑」だ。古い街には皺があり、皺の中に表情が刻まれている。 人が幸せに生きる為には「まちおこし」ではない。「おこし」は壊すことで、スクラップ&ビルド。そうでなく、手間暇掛けること、自分が動くことが生かすことだ。 「生きることを面白がって下さい」と結んだ。 |

12頁―『北武蔵散歩径―映画の小径・まちのこし』 この街で暮らす一番の贅沢は、近くで映画を観られること。熊谷にはシネコンが二つ、深谷には『深谷シネマ(チネ・フェリーチェ)』がある。 かつて「映画の都」として栄えたわが街の歴史については当紙十二号で特集した。往時、市内には「富士見劇場」「松竹劇場」「銀映」「電気館」「熊盛座」「文映」といった映画館があり、会員二千人を擁した『熊谷映画文化協会』は、淀川長治などを講演に招いた。新藤兼人監督は「庶民を幸福にする映画」を機関誌に寄稿。日本映画の黄金時代、青年達が熱烈な文化運動を繰り広げた。 そうした小史を知らない世代が圧倒的になった二十一世紀。当地を舞台にした映画のニュースが街を賑わせている。ファンによるネット上のコミュニティも生まれた。『歓喜の歌』の舞台になった妻沼では、第一回『めぬま映画祭』が開かれた。  深谷では、重厚な佇まいの『旧七ッ梅酒造跡』がロケ地となり、大作も撮影された。整備後は演劇・ワークショップの会場になり、大勢の人を迎えている。更に調査が進み、行政の助成も得て、その活用が検討されているところだ。  強い映画 その深谷へ昨年十一月二十二日、シネカノン代表の李鳳宇(リボンウ)さんがやって来た。『パッチギ』などの敏腕プロデューサーはオレンジ色のジャケットが似合う長身のナイスガイ。 李さんは「強い、感動をもたらす映画をめざす」「感動は心が動くこと、これは一人ではだめ。映画館でみんなで共有するもの」という。 そしてこう重ねた。「人には何か役割がある。それをやれば人は繋がる。誰かが達成てしてくれる」 シネカノンでは学校も運営しているときいた。 |

| 詳しくは新聞をご覧下さい。 たくさんの励まし お礼申し上げます。 次回は2009年6月 「17号取材の部屋」で、 お会いするのを 楽しみにしております。 |

メール |

トップ |