�Ƃ��Ƃ��N�̕��������܂ʼn�������A�N�z���ڑO�ł��B

�����Ƃ����ԂɌ������߂��䂫�A�����܂ŗ��Ă��܂��܂����B

�݂Ȃ��܂ɂ́A

�����C�ł��ς��Ȃ����߂����̂��ƂƑ����܂��B�@

�@������\�O���A����̓X�^�[�g���x��āA

���s�ł��邩�ƂĂ��s���ł������A

���Ƃ��Z�߂邱�Ƃ��ł��܂����B

������{���ɂ���������������Ă��ĉ�����

�݂Ȃ��܂̂������ł��B

�@�U��Ԃ��Ă݂���A

�����ȗ����傤�njܔN�Ƃ����ߖڂ��}���邱�Ƃ��ł��܂����B

�����āA������܂��A��ޒ��A��R�̗�܂����܂����B

�S��芴�Ӑ\���グ�܂�

�\�ҏW�����\

�i�e�L���̏Љ�j

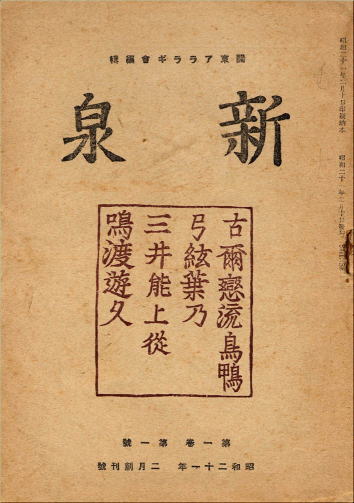

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�V�������O�� �@���t�ɂ���߂�ꂽ���O���ɁA��ꐺ�̏����苿�����B����܂����X���̉��F���F����̂悷���ƂȂ�A�ӂ�����̂��B�a�ォ�畑���U��U�������Ղ��l�X�A�M�҂ɂ��ꖇ��������������B �@�@  �@�{���ɖ߂��Ĉ����������̂́A�u��ʎ�]椘Z�S���v�B������m���o�T�̔���O�ɂ��Ċ�����R�����A�ς�ς�ƍŏ�����Ō�܂ł�ǂݒʂ��Ƃ������̂��B�N�X�Ƃ������Ɨ͋����A�N���o�e�C�b�N�ȓ����Ɍ����ꂽ�B �@�@  �@�@���{��Ƒ��S������@�Z�E�Γc�嗴���� �@ �@���T�̌�ɂ́u���ӏ�̑���v�u����̈��A�v�Ƒ����A�|��s�E����������͂��ƗE�s�ȁu���B�s�ґ��ہv����[�����ƂȂ����B �@---------------------------- �@�����ꍆ�ŁA�������̉̔�ɐG��Ă���B �w�c�c���k�͐X�A��B�͕�������܂ŁA�S���O�\�ꃖ���Ɏ����������̉̔肪�����Ă���B�������A���̑�ꍆ�͏�V�̗������A�{���^�������̒�ɂ���B���a�\��N�A�������F�J�ɏ������I��c���������N�l�ƂȂ����c�c �u�����������̉̔�������˂āv�������Òj�i�ߑ㕶�|�Ёj�x �@�@  ���O�ɐV�m�݂Ăɂ��͂����ݓ~�Ƃ��v�ӏ�V�ݎ� �@���������� �@�u���v�|��Z�̏W�|���ʏ��[ �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�����O�� �w��V�̒n���́A���̐̓��������̌����������c�ꑰ���x�z���Ă����y�n�ł���B���c�\��̓�����������E���T�̍�������ƂȂ��ĕ��B�ɉ���A���̌㐬�c�����̑c�E�Ǝ������@�ɋA�˂��A���c�Ƒ�X�̕���̒n�_�����߂邤���A�����ɑm���Ə��������B���ꂪ����������̘a���a�����Ƃ����B �@�����������͂��̎��ɁA�a���a���̎��Y�l�`���c���Ă���B�u�߂ɔʎ�S�o�������������g���Ă����ł���v���ݐ搶�͔��������Y�l�`�̎ʐ^�W���J���Ȃ��猾���B���̕ł��J�邽�тɁA�ݗt�Ȃǂɑ�ނ��Ƃ������z�I�ȍ�i������҂𖣗�����B �@���Y�̂킴�͖��ɂ��炴�閲�Ȃ肫���ߋ��߂ċ��߂����� �@�u�C�Ɖԁv�|��\�l�̏W�|�V�����[ �@�����͂����̂����B�x �����\���N�l���y�w�������ܐV���x�ꍆ���z |

1�Ł\�w�J�R�Z�S�N�� �@�@�@�@���O�����c�@�v�x������ �@  �@��V�̔�����搂��间�����B�J�n�Z�S�N�ɓ�����\�ꌎ�\�ܓ��A�����@�̌�{���E���䌧�z�O�s�̎����É͎s�吹�@���珵�������t��W�̐[�������̑m�A�����ĊJ��ł���E�ˏ�听�c���̖���E���c���F����(�Îs)�ꑰ��h�M�k�Ȃǂ��}���āA����ɋL�O�̖@�v�Ə��O�����c�����s��ꂽ�B �@�����O���̏��͎O��ڂɓ�����B�������N�A���c�����v���S�N���{�̂��߂ɑ���ꂽ���̂����A�@������Ђ̐Ղ��ɁX�������a��I�̔�Q���r��ŁA��N������z�H�����i�߂��Ă����B �@  �@�@�@�@�u��V�o���}�v �@��S�\�O�N�Ԃ̎��̗��j��������Ă��������O���ɂ���鑍�O�̐V�������O���B�V��G�ɂ́A�n���̓��{��Ƒ��S������̕`�����u��V�o���}�v����[���ꂽ�B���@����삷��Ƃ����间�ɂ͗Y�X�����͂������Ă���B �@  �@�܂��A�v�ƍH���̐w���w����S�����̂́A�h�Ƃł����艏�̐[�������E���،��v�Y����A�����Đ��c�̒n�ɂ����Č×�����������Ă����n���̊F����̑��͂����W�������d���ł������B �@��]��ł͎������܂Ƃ߂Ă���B���̊��ɋL�O���T�W��߂��]���^��́A���X�����Ί���݂��A�W�̐l����������₩�Ɏ�t�Ȃǂ̔C�ɓ������Ă����B �@  �@������������ꂽ�����ɂ́A�����瑱�X�Ƌl�߂�����l�X�̎p���������B���̐��O�S�]��A�{���ɓ��肫��Ȃ��l�X�͋����ɐ݉c���ꂽ�e���g�̒��Ŗ@�v����������B �@���̓��̎�����͎O���ɕ�����A���߂��܂ʼnc�܂ꂽ�B���߂ɊJ�n�Z�S�N���L�O����u�J�R�@�v�v�B���́u���O�����c�@�v�v�B�Ō�ɁA�����̏Z�E�Γc�嗴���u�J��ƒd�M�k�����{�v�̓��t�߂��B �@  �@�@�v�ɂ͉��y�F�̌U���߂̑m���l�\�l�]��B�ӂ�ɟT���ؖȂ̌����ȓ����������Ă߂�B �@���ꂼ��̎n�܂�Ɍ�a�]���I����̂́A�u�~�ԍ\�v�݂̂Ȃ���B �@�ŏo���̑��ۂɑ����ė�̉������₩�ɋ������B |

�@�@ �@�@�A���̌�A�{���ɏ���ڂ��Ă��b���������B �@���c����͌F�J���ɂ��āA���̗��j�I���l�Ɖ��ȉԂ̓�������������B �@�@  �@�E�̓a�l�̊ύ��̉��A�u���̉Ԍ��v��L���v�����u��a�{���v�ɂ��L�q�������όÂ��M�d�ȍ��B���̖{�Ɩ{���̐Ώ㎛���������ČF�J�����ԊJ���A�F�J�̊X�⎄�B�����C�ɂ��Ă����ł��傤�ƌ��B �@�����ĉ����N��Z�E����͎��ɂ䂩��̍��̉̂���I���ꂽ�B �@���������Ɋ}���č炭�ԂɌ�͌����ʌF�J�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�ɗ��@�t �@���炭�͉Ԃ̏�Ȃ錎�邩�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�@�� �@���炭���`�i���ƂÂāj���Ȃ��s�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�ˏ\�Z�㏼������ �@��������̎��ɒʂ��F�J�Ȃ�ł͂̉̂̕��i���z�������B��������Z�E�͕���ȉ̊G�ɂ��č���e�̐{��d�̋��Ԑ��ʂɍ���ł���B �@���悢��{���̐��ω����i���̑啧�t���{���c��j�������ԋ߂ƂȂ�A����I�ڂ̊��������\���ꂽ�B�{���Ɉ��u�����O�ɑ����̎s���ɊςĂ������������ƁA���J�͔��؋��S�ݓX�ɂāA�l����������ƌ��܂����B �@  �@�O�ɏo�āA�{�����ʂɌ����������ė����̉̔���m�F�����B �u��������͎�������ɑ�ɕc����Ă܂��v�ƈ��A�������Z�E�̌��t�����Ɏc��B�����Ɍq�����Ĉ�܂�Ă������B���t�A���ȉԂ̌������ɉ����݂��邾�낤���B �@  �@�{��d�̎l�����ł߂��̂́u���A�鐝�A���ՁA�����v�̖�l�B �@�F����͔M�S�Ɍ������Ă����B �@���͂������������l�����Z�E�̎v������ł���A���̔M���Ă������ē��́A���Z�\�ܔN�̖{���Č��ɓq�������q���̎v����[���`���Ă����B |

2�Ł\�Ώ㎛�����G������10 �@�{���Č��L�O�@�F�J���A���� �@  �@�t���ɓ����Ă��z�˂��������ܓ��A���j���B���t�̗��c����҂��Ȃ��̉����́A��ƍg�t���]���Đ���₩�ȘȂ܂����B �@���̓��̌F�J���A����ɂ́A�傪����ȍČ��H����S���Ă������݈ψ���Ǝx���ҁA�h�Ƃ⒬���̊F���v���Ԃ�Ɋ�𑵂��A�u���t�@���N���u�v��ɂ̉��c����������̂���`���̂��ƂɁA�肸����F�J���̕c��A�����B �@  �@ �@�@�����N��Z�E�@�u���t�@���N���u�v��ɉ��c������ �@�c�́A�u���{�Ԃ̉�v����_�ꂩ��͂�����N���̂Ɠ�N���́A���̐���\�{�B���ɉԉ肪���Ă��āA���t�O���ɂ��Ԃ��炭�Ƃ����B �@�����A����ꂽ�̂́A�{���O�ʂ̎Ζʁu�k���v�̒��i�Ɖ��i�B��ԏ�̕���ȂƂ���ɂ́A�H���O����̌F�J������N�����߂���Ă���B���킹��Ɠ�\���{�ŁA�F�J������x�ɂ���Ȃɂ�������A������邱�Ƃ����߂Ă��B �@�J��̈��A�ɗ����������q�j����́A �u�����͐�D�̂����a�B�F�J�ɐ��܂�A���܂��܍��A�����ɗ����������Ƃ̂ł��邲���Ɋ��ӂ������v �@�F�J������Ƃ��Ēn���Ɋ����𑱂��鉡�c����� �u�\�N�����Ɨ��h�Ɉ���āA�S������̂��Ԍ��q���F�J�����˂̂��̗R�����邨���ɂ݂��邱�Ƃł��傤�v �@���ꂼ��ɏq�ׁA�i������������B �@�\�ߐ[���@���Ă��������ɂ́A���t�y�Ǝ��̑�O�̌͂�t�����ꍞ�܂�Ă���B �@��l��g�ł�����Ă��˂��ɍ������݁A�c�߁A�y��킹�Ďx���𗧂ĕR�Ŕ���B �@���i������̂��߂̃{�����e�B�A�ɗ�މ�����������������l���B���̌�A�����܂̓���������������l�A�܂����Y��ɐ����A����̌�n��������l�ȂǁA���ꂼ�ꂪ���Ɏv�����Ȃ��痧�������A�L�O�B�e�ɗՂB �u���܂�傫���Ȃ�Ȃ���������A���̒�ɂ��傤�ǂ����̂ˁv�A�u�{���ɍ�����y���݁v�ƁA�y�������ȎQ���ҁB �@�@�@  �@�����܂̎O������ߑO���ɍς܂�������̊����ꂳ��i��\��j�����C�ɃX�R�b�v����ɂ��Ă����B �ǂȂ��������̍��������ނ悤�ɂ݂���Ă���B �@���t�@���N���u�ɂ��u�F�J���v�̈ē����������V���O�ɁA��u�A�H���O�̋����̉��������t�̐���̎p�����ɂ悬�����B |

�@�@ �@ �u����݁v �@�Ėڂ���̓o�b�N�ɏ����Ȏʐ^����E���Ă���B�u�� ��݁v�ɂ́A���哖���ƌ��݂̂��ꂼ��́u�^�v�̎ʐ^�����ׂē\���Ă���B��\�ܔN�O�A�Ⴂ������ʂ����f���ő�����������J���ē���p�͙z�Ƃ��Ă���B �@���������Ȃ̂͂�����X�Ȃ鐸�i�̂��ߔ��g�����Ȃ��S�ӋC�B���ݍ��܂ꂽ�����ɂ́A �@�l���ɏI��Ȃ��B�s��ł���p�ł��ꐶ�������ō��́@�������Ǝv���B���͕s����ꐶ���������Ă���S�Z�Ŗ������߂����Ă��� �@���쐅�ʉ�̎ʐ^���������B �@ �@�X�ɌÂ��ʐ^�͓�\��A�����ŖD�������𒅂Ă���B����҂ɐ��܂���̎����т������邽�߂ɗp�ӂ��Ă������̂��B �@�@  �@���n�̃{�����ɂ̓O���[���ƐԂ̃X�g���C�v�A�����s�[�X�͐Ԃ��K�N�̕��B���̋P���͍��������Ȃ��B �@ �풆�E������ �@���̊��߂ŗm�ق��w�сA��ȋ��߂��ɓX���������B�v�͏o�������܂܊҂�Ȃ������B�O������A��P�x��̂��m�炸�ɐQ����ł��āA�אl�ɋN�����ꂽ�B �@��l�ɏ㓙�̃I�[�o�[�╞�𒅍��ݑ~�������ŎO�̗c�q��w�����A����������̍����ȃn�C�q�[����~�V���A�ĂƏč��A�����ς��̉ו������]�Ԃɂ�������A��ʕЎ�ɑQ����яo�����B �@���c�������߂����ĉ̊C������U�͗������������A�l���͏Ă��A��������Ȃ��Ǝv���A�F�J�A�낤�̈�O�ŏ��w�ցB�K���������Q�̗l�q�Ȃlj����ڂɉf��Ȃ��B��Ԃɏ�ꂽ�̂͊�ՓI���B���̌㍂����͕s�ʂɂȂ����B �@�Ό��ŌF�J��P�ɂ��������B���͏����ň�Ƃ�{�������A���Ō����u�����f�U�C�i�[�ˁv�ƉĖڂ���B������m�鑧�q����̓��������A�u�Q�ϓ��ȂǁA�D�u�Ƃ��Ă��܂����v�B �@�o�s�`��⑰��̖������߂��B�d���Ă͊��������A���q�Ɋ��ŖႦ��悤�ɁA���d����������O�B�����A�q�ǂ��ɂ͂�����ƌ����������B �@�@�@ �@�@�@�@�@�@��̎v�� �@���t�͏��Ȃ��ƐS�������B��������ł��ĐS�ς��肵�A�q�ǂ��̕�����b��������悤�ɂ��ނ����B�u�S�z�������Ȃ��̂��e�F�s����v�Ƃ����A�������������B �@�����͖{�����Ƃɗ��Ē��������z�B����B�]�T���Ȃ��Ă��q�ǂ��̖{�͍D���Ȃ��������������B �@�@ �@�@�@�@�@�@�@������M���� �@���ɂ͑����Ȃ��Ƃ낭�Ȏd���͂ł��Ȃ��B�m�ٓX�̃}�_�����K���X�z���Ɏ���������炷�p�́A���N�̖ڂɂ��u�f�G�������v�Ƃ��B �@���̍����q����̋�s�̕���������������A�N���Ƃ��Ă������͂Ȃ�܂��A�N���N�����Ȃ��ƌ��߂Ă����B �@�����̃Z���X�𗊂݂ɕ�������Đg�𗧂āA���͋|���˂�B�Z���N���A�z�c�̏グ���낵���b�B�̈�A���͍H�v���ė������y���݁A�[���͐V�������X�܂œǂށB���Ȃ̈�҂ɂ͂����������Ƃ��Ȃ��B�@�f���炵�����Ȑl���B |

3 �Ł\�w�������]�Ԃɏ���ċ|����� �@�@�@�@�\�Ėڃm������x  �@�|���̓����u�˖@���߁v�B �@11��30���A���́u�^�v�𐺂ɏo�����}���ĉ�����������ĎB�e���邱�Ƃ��ł����B �@  �@�̗t�~��~���F�J�s�^�������̉��̕��ɓ��{�Ɖ�������B�i�q�˂��J����ƁA��������̋|����Ɍm�Ñ����̉Ėڃm������̎p���������B �@���������ƍ��̌сA�����Ĕ����܁c�c�u���m�v�̍Œ����B���̌�u�ˏ�v�Ɉڂ�B�ˎ�͋�\��̍����ԏ钬���玩�]�ԂŌm�Âɓ��Q����ƕ����Ă������A���̎p�A�����ɁA�ꕪ�̊ɂ݂��Ȃ��B �@  �u���m�O�ł́A����������Đ�Ɋ��m�����Ė����B�����m�O�N�i�������w����͎O�N�Ԃ͓I�O�ɂ͏オ�炸���m���K�����Ă����j���Ƃ�������B���S�҂łȂ��Ă��I�O�ɓ���O�ɁA�̂����炵����A�^�m�F�̂��߂ɍs���B���̌�A�I�O�ɏオ���\���Đ�̓I�Ɍ������v �@ �@���̂̎p���߂��䂪�S�@�Ⴓ�Y��Í��������i �@�Ėڂ���͘Z�\�Z�œ��債���B����܂ł͗m�ٓX���o�c�B���Ԃ��ł������n���|���n�߂�ƌ��߂Ă����B �@�c��������̂������Ƃ��D���ŁA�c����̉Ƃɏo�����Ă������ɂ���`�����n�߂Ă����B���]�Ԃ͌܍ŏ���Ĉȗ������́B�w�߂đ̂Ɠ����g���A��͐U��Ԃ炸�悾�����l����B�u�����Ɨ����ɂȂ肽�����́v�A�m��Ȃ����Ƃ��킩��̂��y�����Ƃ����B �@�|���͕��m���ɑ���B�������U�镑���Ƃ��ď��}�����̗�@��×��̎d����ȂǁA�������I��肪�Ȃ��B �@�@  �@���S�ƂȂ�̂Ɛ��_�� �@���̓��́A�Ėڂ���ɂ͂��o�������������B���a�Z�\�N�A�u�F�J�s�|���A���v�������Ȃ��i�ʂ����āA���݂́u�B�m�ܒi�v�ł���B �@���S�҂͖��S������I������B�����o���~�������ƁA�ڐ�����܂炸������B�W�����Ă��邩�ۂ��A�u���̒��܂ł킩���v�ƉĖڂ���B���n�Ȃ̂ɖ��ʋʂ�łȁA�Ǝ茵�����B���g�����������悤�Ɂu�R���ɗ������狳��������Đ����B���M�����Ă�܂ŁA��L�ɍĒ��킵�Ȃ����Ɓv�Ɓc�c |

�@ �@�@�@�@�@�@���ƂȂ��đ��� �@�ʐ^�͑�P�P��}���\���i�Q�O�O�X�N�S���P�X���j �@�̂̒��Ԃ����������āA�B�e���Ă��ꂽ�B �@���̖ڕW�͎��\�܂Ŋ������邱�ƂƁA�l���Ԃ��Ȃ��@���ƁB�����̃z�[���y�[�W�Ŗ����̃����j���O�L�^���X�V�@���Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�\�V�C�\��̂ւ�\ �@URL�Fhttp://homepage3.nifty.com/tenkizu/ �@�}���\���͎l�\�܍Ŏn�߂��B���A�a�Ƃ킩��A�H���Ö@�łȂ��A���ϋɓI�ɒb�B������@��I�B���w�ł͗��㕔�A����܂Ńe�j�X�𑱂��Ă����B����������������A���Ȃ������ł���悤�ɂȂ�A���O�̑��ɒ��B �@����\�ꌎ��\�����́u���}���\���v�ɎQ�������B�L�^�͎O���Ԍ\�Z���l�\�ܕb�A�O���S�\�ʁB�l���S�n�悭�����镗�͎����\�L���A�قڎ��]�Ԃő��鑬�x���B �@���R����̃^�C���ςłȂ炷�Ǝ����\��L���B�܂��ɕ��ƂȂ��đ����Ă���I �@�@�@�@�@�@�l�Ƌ��ɂ��� �@�F�J���Z�ł̈�Ԃ̎v���o�͐��t�y����n�݂������Ƃ��B�y�킪�O�{�����Ȃ����A�N�����Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�A�������グ���B���D��畔�֏��i�̂��߂̉��������A���k��Ɋ|�������A�F�J���ƍ��Z�Ƀ����J�[�Ŋy�����ɍs������B�g�D����ɖz�������B�u������邱�Ƃ��D���Ȃ�ł��ˁv�ƐU��Ԃ�B �w�ǂ��ǂǁ@�ǂǂ��ǁ@�ǂǂ��ǁ@�ǂǂ� ������݂������Ƃ� �����ς������������Ƃ� �ǂ��ǂǁ@�ǂǂ��ǁ@�ǂǂ��ǁ@�ǂǂ� �@�J��݂̊ɏ����Ȋw�Z������܂����B�x �@�@�@  �@�{���u���̖��O�Y�v�̖`���A���k�̔_����k���オ�点���u���v�̕`�ʂ��B�����u�C�ۗ\��̂��߂́@�V�C�}�݂̂����v���́u��C���ۂ̃X�P�[���v�̃v�����[�O�Ɉ�����Ă���B �@ �@����u�ϓV�]�C�v�Ƃ������t��m�����B����A���t��D��肽�����`�������V�C�\�z�̌������킵�̂��Ƃ��B �@���Ƃ��A�u�L�����������J�v�A�u���ڂ�_�͉J�̑O�G��v�ȂǁB �@�@  �@ �@ �u�������Ƃ͉����Ō����Ȃ̂ɁA����͉��R�̖������ė��܂�ĂˁB�������珑�����͈̂�������ł��v�Ƃ������A�`���������Ƃ����m�ɂ��邩��A���̖{�͂ƂĂ��킩��₷���B�C�ۗ\��m�̂��߂̊�����̓����O�Z���[���B �@��N�́u�e�q�œǂ݂����@���V�C�̂͂Ȃ��v���������낵���B�u�K�ŋ����邱�Ƃ��y�����Ƃ����B �@�����ƋC�ɂȂ��Ă���̂��V�C�}�ӂ��B�w������D�ꂽ�{���o�Ă��邪�A��\�N�߂���������Ă��Ȃ��B �@������ �@�Ƃ̒��ł��ł��邱�Ƃ��ƁA�ŋߐ��n����n�߂��B���̉덆�́u�_��v�B�u�Ẳ_�v�A�u�H�̉_�v�ƑɂȂ����G�̒��ɁA�_�̎p���������B �@������A���t�����̂��r��y��̐A�͂��B�������ł͎₵������ƁA���z�ԁE�V���K�A�����č��͏��e���h���y�艺�B�܂�����O�̐����[�g�������A����������Ƃ̂��Ă������肾�Ƃ����B �@�@  �@���Ɍ����������A����悤�ɐ����Ă������R����̐ӔC���̋����Ɩ����֑����v�����M�����B |

4��5�Ł\ �@�w�t���}���\���𑖂邨�V�C���m�x �@�����Ƃ������������R�I�v���� �@  �@���R�I�v����̒��́A�܂������J���ċ�����邱�Ƃ���n�܂�B�l�������̍����̋���m�F���A��蒬�̓��{�C�ۋ���܂ŏo�B���a�l�\�O�N�A�C�ے��ɓ����Ĉȗ��A��������Ɛg�ɂ����K�����B���z���ɋ���݂āu�����ۂ��ł���ˁB����͐����̂ɁB����́c�c�v �@�Ȋw�I�ȁu���V�C�b�v�ɕ��������Ă���ƁA�u���Ƃ��������v�Ƃ������t����яo�����B�O�ɏo�ċ�����グ�āA���������đ���B����Ȃӂ��ɑ厩�R�ƌ��������Ăق����Ƃ����̂����R����̊肢���B �@���Ƃ��A�͐�~�ő��g�������Ă���e�q�A��B���Ă���ƍŋ߂̐e�͗g������m��Ȃ��B �@���̗����ǂ�ŁA���Ɍ������ė����A���đ������q�̕����O�֑���Ȃ���Ηg����킯���Ȃ��B�u�s���ċ��������Ȃ�܂��v �ƁA�C������łȂ�Ȃ��B �@���邢�͂���Ȃ��Ƃ��B�C�ۑ�䒷���������̂��ƁB�������Ă���̂ɗׂ̏��w�Z�̃v�[���ł͐��j�̎��Ƃ��������Ă����B �@���t�������̕|����F�����Ă��Ȃ��B�����ɒ��ӂ��A�����ɔ������B �@���J�̍Œ��A�ʂ�ōs�����킷�q������R�E�̌��ۂɂ��Ė��S�E���ڒ��B�S���|�����Ă��Ȃ��B�̂̐l�́u�n�k�E���E�Ύ��E�e���v�Ƃ��������́B���R����ɂ́u���R�̋��Ёv�Ɗԋ߂ɐڂ����Ⴋ�����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�q�ǂ����� �@�@���R����͏��a��\�N�A�F�J���܂�B���w�Z�ܔN���̎��A����炷�r��版���̎���Ɉڂ����B �@�����A�y��͍��̖��������̂Ƃ���ɂ���A��O�͍����̍̌@��B�[���܂ō̌@���Ă��邩�琅���͒Ⴂ�B��ʼnj�����Ƃ͋֎~����Ă����B����ɉƂ��Ȃ��A�A�����ꂽ����̐V�y��̍��������������B�Ղ���̂ƂĂȂ��A���̗�����N���Ɋo���Ă���B �@��e�͋�����ŗ����匙���������B���Ƃ����ƒ��j�̉��R���J�˂�S�ĕ߂�B �@���鎞�A�Ԃɍ��킸�ɊJ���Ă������Ԃ��狭��Ȉ�Ȃ������B �@�X�ɂ�����x�B���̎��͖ڑO�̍��̉��Ɏ��]�Ԃ��Ƃ߁A�J�h����n�߂������������B�u��Ȃ�����Ƃɓ����ĖႢ�Ȃ����v�ƕ�B �@�������ꂽ�r�[�ɗ����������B���N�������~�����B �@�C�ۂ���Ƃ����͎̂����̈ӎv�ł͂Ȃ������Ƃ������A���ꂪ���̌��Ƃ����悤�B �@�i�H����̍ہA�C�ے��Ζ��̏f���ɋC�ۑ�w�Z��E�߂�ꂽ�B���̊w�Z�͋������x�������B�{���͎Ԃ��D���ŗ��H�n�u�]���������A���j�̐g�ʼnƂ̌o�ς��l���˂Ȃ炸���C�Ȃ��Ɏ�����A���i�B�����āA��\�܍ŕx�m�R���̋C�ۊϑ����ƂȂ����B �@  �@�@�@�@�@�@�@���a47�N�u���̂�v �@�@�@�@�@�@�@�x�m�R���� �@�x�m�R�R���ő厩�R�̋��ЂƗY�傳�ɐG�ꂽ��N���A�l�������߂��B �@���̑��͕����\�Z�N�ɖ��l�����ꂽ���A���݂����Ɨp�Ԃ̃i���o�[�͂R�V�V�U�B�x�m�R�̕W���ł���B �@�����̎ʐ^���������Ə��]����ƁA�u�����Ȃ�̂�����肾����v�ƁA�u���ɕʎ������ɂ��Ă����A���o���B���̍ŏ����O�ł́u���̂�v���B�@�Ă͒r�̐������ݏグ�邪�A�������͎���X���̂��Ĉ��ݐ��Ƃ���B����@��̏C���̍ۂ͓��������Ȃ��悤�ɋC��z�����B �@���Ɉ�ې[�������̂́A��l����炩�Ɋy��ƋY��Ă����̃X�i�b�v�B�M�^�[�A�g�����y�b�g�A���R����̓A�R�[�f�B�I�����B�u�y���������ł���v�Ɗ��S�[�������A��l���w�����A�u�ނ͎R���Ŋ����̂��ߖS���Ȃ�܂����B���������������O�Ɂv�B �@�ʂ̈ꖇ�́A�u�җ�ɐ��Ⴂ�Č�֎҂���邱�Ƃ��~��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�R���̖l�������ӂ������Č}���ɍ~��A�S�����҂����Ƃ���v�B����ȋ�J�ɂ���ēV�C�\��͐��藧���Ă����B �@���Ԃ͂����������B������l�Ŏ��R�Ɍ��������B��Ȃ�������ƕ|������������݂߂āA���Ȃ���B����Ȋ������R�������Ă��B �u�ϑ��v���邱�ƁB�܂��͊ς�B���ۂ�����ŗ\������B���ꂪ�V�C�\�B �@�K���ɁA�ٓ�����e�n�ő傫�Ȉٕςɂ͍���Ȃ������B�������ł��������͓]�Β���B���C�����X�ň��V��̔�Q�ɍs��������l������Ƃ�������A�V�𖡕��ɂ����Ƃ������Ƃ��낤�B�{�l�H���A �u���͉^��������ł��v�ƂȂ邪�A�����\��N�̑ފ���������̌���ɗ��B |

�@ �@�@�@�@�@ �����u���E���k�̎v�� �@�������āA����̐ߖڂ̌������u�����v�ł���B���͂��̑����ȍ��Z����A��C����͔�ɏo����Ă����B�ȗ��A�����o���ɂ͒�������E���A�F�J�ɗ��Ă��獂���ȓ����̑S�W�������Ă����B �@�X�ɐ��N�O�̂��Ƃ��B�m�l�ɕ����čs�c�̔�ƁE�����哶�W�ɏo�����A������i���琁B���̓����������֗��Ďw����u������ȂǁA�[���������������Ƃ�m�����B �@  �@�Ăщ�������ւ̎v���\�\�B������o���G�ɂ��悤�Ǝv�������A���Z����̉������Ԃł���r�{�ƁE���c���ɋr�{���˗������B���k�l�Ƃ��Ă̌����������̂͂��̐l�������������B �@  �u�c�c�u�������́w�S�b�z�ɂȂ�I�x�ƔR�����̂��H�@���̒��n�_���ǂ̂悤�ɂ��Ă��̓Ɠ��Ȕ�ɂȂ����̂����̌����o���G���̏o���_�ɂȂ����i���j�o���G���ɂ������āA���������P�m���i���Ƃ��E�\���j���N���C�}�b�N�X�ɐ����A�u���̇��ł�Ԃ臁�Ɩ�C�N�̃o���G�ɓq�������ł�Ԃ臁���d�˂č��킹�悤�Ǝ��݂��v �����p���t���b�g��� �@  �@����̏�Œ���������ɂ����C����B�w�i�̃r�b�N�X�N���[���ɑ傫���A�b�v�ʼnf���o���ꂽ�̂́A�w�����߂Ėڂ�ɋ߂Â��A�O�C�O�C�d���Ή̔@���؋����T���U�炵�Ȃ��獏�ޓ������̂��̂ƂȂ����x���ł������B �@�܂��傫�Ȑ��ꖋ�Ƃ��Đl����x��ɂ��\������A�o�b�N�Ƀx�[�g�[���F���u���т̉́v�������B���邢�́A���̐l�E�S�b�z�̎��摜���Ƃ̈������������̃V���b�g���������B �@������̐��E�A�\���Ƃ��ăo���G�����ꂽ����̎v����`����P�m���`�������o����A��c�~�̂˂Ղ��u���˂Ɓv�ɂ��Q���ɂ̓o���G�c�̎q�ǂ��B���ꏏ�ɂȂ��ĕ����n��グ���B �@�O�����ԁA�A���R�[�����f�����B�u�A�X���[�g�͑̂����{������v�ƒb�B�͌������Ȃ��B����̏�œ����̎Ⴋ���̋ꓬ��n��̌������E���������J��L���č\�z����p�ɁA���̂܂܃_���T�[�̐S�ە��i���d�Ȃ��Č������B �@�@  �Ԑ��o���G�X�^�W�I�n���Z�\���N�L�O �@�u�X�^�W�I60�N�̕��݁v��蔲�� 1923�@�Ԑ��ʎq�i14�E���q�j�G���A�i�E�p�u�����ɑ������Ƃ��Ďt�� 1944�@�Ԑ��ʎq�A�����E������F�J�s���˂̓�����ɑa�J 1946�@���]�Ԃɒ~���@���悹�Ďs�������A�o���G�̎w�����n�߂� �@�@ ��A�O�N�ԁA����ǂ̈ꎺ�Ŗ����ŋ����� 1949�@�Ԑ��j�q�A�ʎq�Ɏt�� 1953�@�}���c�t���ɂĊԐ��ʎq�E�j�q�o���G������� �@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�Ԑ��@�j�q 1967�@��20�\��u�R�b�y���A�v�S�����@���p�S���͑��S���攌 1971�@�Ԑ��o���G�X�^�W�I�ɉ����A����Ɍm�Ï�� 1991�@�n��45���N�����u�|�敨��v�V�X�^�W�I���� 1998�@�F�J�����n���ٗ����L�O�����u�����̌v�o�i �@  �@���̓��̕���́A��C����̃o���G�����\���N�y�ъ�����L�O�����n��o���G���T�C�^�����B �@�F�J�ɗ��Ă���͎l�\�]�N�B��C�����U��q���Ă����̂́A��́A�����h�̃N���V�b�N�E�o���G�A����������{�l�̍������߂��n��o���G���B �@  �@����̉��ڂ������u���ł���̂́A�g�p����̂��̐l����������Ɖ~�������Č��_��A�����A����Ȏ�ł������B �@   �@���̖ڕW�͎P�������A�u�I�h�b�e���x�肫��Ȃ��c�c�c�N�b�e���n�肫��Ȃ��c�c�i�G�b�Z�C�X�g�@�����q�j�v�Ƃ����M���S�Ńo���G�̐��E���������Ă���B �@�������ʐ^�u�Ԑ��o���G�X�^�W�I�v |

6��7�Ł\�܂����ʂ�ЂƂтƁ@����14 �@�@�w��C�C���̐��E�x �F�J�̃o���G�̌n���������p���� �@�@�n��o���G���T�C�^�� �u�����u���@�킾�S�b�z�ɂȂ邶��v �@  �@�@�����Ă��@���ǂ낫����Ȃ� �@�@���ł��@��낱�т���Ȃ� �@�@�߂���ł��@���Ȃ��݂���Ȃ� �@�@�����Ă��@����������Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u �� �@  �@�@�@�@�@�@�F�J�s�������Z���^�[ �@���ɂ́A�₩�ȏ����q�◎�����������e�̒j���w�A�����ĉԑ�����ɂ������炵���q�ǂ��������߂������B���̒��������A�b�v�Ɍ����グ�����������́A�F�J�̃o���G�E�̑�O����ɂ�����o�����[�i�̗��������B �@�Ԑ��o���G�X�^�W�I�͑n���Z�\��N�A���̌n���́A�吳��N�Ƀ��V�A����S�����A�䂪���Ƀo���G��`�����G���A�i�E�p����������H���āA�F�J�̃o���G�̑������Ԑ��ʎq�A�����āA�Ԑ��j�q�E��C�C���ƘA�Ȃ�B �@  �@  �@���r�[���ʂɁA�u�o���G�͔��Ȃ�@���͐S�Ȃ�v�̑傫�ȍ�����i���u����Ă����B�m���߂�ƁA���͈�ڂł���ƒm��鏑���ƁE�������̒[���Ȋۖ���тт����̂����A��������͖̂�C���g�ł���Ƃ킩�����B���i�͋{�O���̃o���G�X�^�W�I���ʂɌf�����Ă���B �u�o���G�̓X�|�[�c�ł͂���܂���B�����͏���炪���b�g�[�ł��v �@���炭�̊ԏ������߂ŏ���������\���Ă������A�u�F�J�s�����A���v�̏����̑�Ƃł��锒��Ɉ˗����A�����������ĖႢ�A��N�Ԃ����č�i�Ƃ������́B���������Ă����������ɔ���͋}�������Ǝv���o�[��������B �@�u�x�v�ɑ������n�썰 �@��C����͏��a���N�A�������z�ɐ��܂ꂽ�B���e���V�V�n�����߁A�Ƒ���c���J���Č��߂���Ə\��l�����Ă̖��֊J��c�ւ̎Q���͏��a�\���N�̂��ƁB���l�Z��̉��̎O�l�͊�h�ɂɑ��荞�܂�A�嗤�̌��������R�̒��Ɉ�����B �@�s���̓����s�̖��A�Z�𗊂��ĒH�蒅�����̂��A�암�O�{�ؒ��B�k�̑�n�ő��������Z���オ���_�ƂȂ����B �u�l�͊�p�n�R�łˁv�Ƃ͖�C����̕ق��B��������̂����A�b�B����͓̂�����O�B�O�{�؍��Z�ő��h�ł���搶�Ɍb�܂�A�o�X�P�b�g�{�[���A���㋣�Z�ɔM�������B����ł͖��G�A�����ɖv���B�o�C�I������e���A���̑��ʼn̂����Ƃ��������B �@����ȏ��N�ɁA���e�͎����̓����Ă���O���n�ł̎d����p�ӂ��āA�킽���̂��߂ɒn���ł̏A�E�𖽂����B�������A��C����͏㋞�����B �@���ɏ��a��\���N�A�����̂悤�ɓs��ڎw�����B�����ʼn�Ђ̂����Ӑ��ʂ��āA�G�ꂽ�u�o���G�v�B������ςāA�u���ꂪ�����̂�肽���������Ƃ��v�Ƃ킩�����B �@���܂ł���Ă������Ƃ��S�Ă��̒��ɂ���B��Ђɓ����œ��j���̃��b�X���ɒʂ����B�{�����B�����߂ɂ����|������C�C���B�u��C�v�͍��Z�̐��w���t�̐��ŁA�u�C���v�͕��炩�ɏC�߂�̈ӂ��B �@���Ȃ��d�������߂��B�u�E�T���̑���ł���v�Ƃ������A���̎��ゾ�B�e�ɂ͊�������A �i��ɕ����e���r�ǂɌĂ�Ŏ����̎d�������������������ꂽ�j���|��r���̑��@���A�V���z�B�ȂǁA�A���o�C�g�����Ȃ�����K�ɗ�B �@���̎t���A���{�̃o���G�̐�o�҂ł��镞���q�b�q�E���c�A�B�u�܂���l�̐l�Ԃł���v�ƌ�����������ꂽ�B�����̎ʐ^������B �@�@�@  �@�X���m�q�����Z���̍��A������߂��B�\���X�g�Ƃ��ăI�t�@�[������ǂ��ւł��o�������B �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�G���A�i�E�p������ �@�����搶�Ɠ����ŁA�G���A�i�E�p�������Ɏt�������Ԑ��ʎq�����C�u�t�ɏ����ꂽ�̂́A���a�l�\�l�N�̂��Ƃ������B �@�����I�����s�b�N�̂��߂Ɋ����H���J�ʌ�A���R�j�i�s������F�J�ɗ��āA���������R�������������B��N��A�t�̗{���ł���Ԑ��j�q����ƌ������A���̒n�Ńo���G�藧�ĂĂ����B �@����Ȏv�����w�i�ƂȂ��ăV���[�Y�őn�삵�����䂪�u�����̏Z�ސX�v�B �@���a�l�\���N�A���Q���e�[�}�ɁA�Љ�Ɍx����炵�A���R�̐_�l���������镨�����ł��āA�e���r�ɂ����グ���D�]�����B����ŐX�̐_�l�����������̂��ʎq�搶�B �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@�Ԑ��@�ʎq �u�ʐ^�Ō��Ă̒ʂ茵�����l�ł����v�ƃs�A�m�̏�̏|����ɂƂ��Č����ĉ��������B�v���A���̓x�̇��F�J�s�������J�͇���܂́A���ɓn����̂��B �@�ق��ł��u�|�敨��v���ʌ���\��i�u�������x��v�A�̋��̐X�ŏ㉉�����\�a�c�Γ`���ɂ��u�ΔȂ̉����v�ȂǁA�����̃A�C�f���e�B�e�B�ɂ���������n��o���G�ł��A��{�E���o�E�U�t�Ƃ��Ȃ����B �@����́A�������h���|�p�ƍ݊O���C�ȂǂŐ��E��\�O�������K���A�C�O�Ŋw�сA������ɁA�u���܂˂łȂ���a���̃o���G���v�ƒɊ��������炾�B �@���E�̕���l�Ƒ��������A���{�̐S�������B�����͂܂����{�̃o���G�Ɛ��E�̊Ԃ̕ǂ͌��������B �@�F�J�s�̎o���s�s�E�C���o �[�J�[�M���s�̃o���G�c�Ƃ̕����𗬂�ʂ��āA���̔O�͂܂��܂��[�܂����B �@�́A�f�Ղ̎d�������Ȃ���Óc�p��m�Ŋw���X���������Ə���C����B�Ԗ������剺�œ��{���x���w�сA�����̃X�e�b�v���ėx��銴�o���g�ɂ��A�����ɖ{���̔��������݂���Ƃ����B |

�@ �u�䕚����Ɣѓc���� �@�@�@�������ȁ@���̎l�\�N�v �@�����Ăуo�X�ɗh����B���z���ɗ��j�I���z��x�m�R��ǂ��A���w�قɓ����B���ʓW���������ɁA�]���ɏĂ����܂ꂽ����Ɨ����̂ӂ��悩�ɏ��|�X�^�[���o�}����B �@�@  �@�p���t���b�g�������́A�ߓ��ْ��́u�䕚�R�b�B���v�B�����Ė��M�́A �u���̎R�͒N�̎R���@�ǂ�����Ƃ������̎R�n�v �@�����������ꕝ�͗����́A �u��̓����͂������т��ǂޕ��̂��Ƃ��v �@����̋��Ƃ����厏�u�_��v����ɂ����ѓc��┖S������A��l�̉������Ȃ͎l�S�ܒʁi���a�O�\�`�����l�N�j�ɋy�B �@�@  �@���e�̑��A�ʐ^�E�G�E�ނ�ƂȂǂ��킭�̕i�X�����݂��݂Ƃ������E���݂���B�N�̗��ꂽ��l�͔����I�߂���茋�B �@�@  �@�@�@�@�@�@�@�ߓ��M�s����ƕM�� �@�@�@����18�N6������ɂ� �u�䕚�搶�͗���������݂Ƃ߁A��������͐搶�������납��h�����Ă��܂����v�ƒԂ����ߓ��ْ��B�����g�����̐܁X�ɗ�������Ă��邩��A���̌��t���[���B �@�����āA�u�R�쑐�ɗZ�����ނ��ƁA��������悤�ɏ����Ƃ������Ɓv�B��������䕚���w�̕��@���݂��Ă���Ɛ����B �@�@  �@�}�����ŗ������u�������̂��Ɓv����ɂ���B�\���G�͍���m�����n���̔ʼn�Ɣ����p�Y�B �u��R�̓����͂邩�ɕ�̘Ȃv �@���ʂ��A�뉀�֑������B �@�@  �@�����Ɏ�┗B��̋��A �u���̘I�A�R�e�𐳂����v �@���s�̕�̓S�b�z���Ɍ������Ă����B�X�̊ԁA�ޕ��ɕx�m�R�������B �@�@�@  ���ٓ��B�e�́u�R���������w�فv�̂����ӂŊ����܂����B���肪�Ƃ��������܂����B |

8�Ł\�w�킽���̍b�{�x �@  �u�R���������w�فv�ɂ� �@�@�b��̍��� �@ �@���āA����́u�������ܕ��w�فv�ŁA�u�R���������w�فv�̊��W�u�䕚����Ɣѓc�����@�������ȁ@���̎l�\�N�v�̃|�X�^�[�����̖ڂ��˂��B �@���ْ̊��͋ߓ��M�s����B �@�搶�́u�r�쌹���E���̎R�̕��w�v�u���ɁA�͂��S�ʼn���֏o�����Ă���A���l�N�̍Ό������ꂽ�B �@�@�@�@�@  �@�H�̓��A�ꔑ�̗��̖ړI�n�ɖ��킸�s������b�{�ƒ�߂��B�M�����̎��߂����B�����Ɂu�R���������p�فv�����������A���W�����~���[�̖��悪�b��ƂȂ����B���ꂩ��O�\��N���o�B �@���Z�\���N�̉Ă��B�F�J��P�ׂĂ��āA�P�s�{�ɓZ�߂�ꂽ�u���̋L���i�V���Ёj�v�ɍs�����������A�Â��L�����ˑR�h�����B �@��w����ɗB��A�l�Ƃ��Ă̓����ɐG��A���k�킹��������̍u�`�B���������̑�l���̈�ʋ��{�ȖڂŁA�s�����ɂ������͒m��Ȃ��������A�ߓ��搶�͎R�̕��w�̑��C�҂������B �@���������o�܂ʼn���u�����A��������b�{�ɋ����ڂ��Ă̎R�����w�يْ��E�ƒm���Ĉȗ��A�ނ̒n�����B �@�d�˂Ă�����A���c�S���q�u�x�m���L�v���B �@�@�@�@�@�@�@  �@�����Ɋ��l���̕��m�Ƌ��ɁA�ҏW�҂������Ⴋ���̋ߓ��搶���o�ꂷ��B�C�����ƁA�����ԉ������ނ������Ă������w�������߂������̂ɂȂ��Ă����B �@�o���̑O�Ɏ��Ƃ̖{�I��`�����B�ӔN�ɋ����n�߂����̈₵���u�o���V��\�����V���Ёv�B���́u�R���v�̏͂́A���R�̂��ƁA�O���r�A�ɍb���x�A�u�킪�o���v�̃G�b�Z�C�͔ѓc�����̎��M�ɂ�����B���͋��q�́u�R�X�̒j�U�茩��b��̏H�v�̋�ɐԊۂ�t���Ă����B �@�@�@  �@�\���O�\����A�b�{�w�ɍ~�藧�B�܂��Â��肪�i�މw�߂��A�������ꂽ���ߏ�Ղ̐Βi��V��t�݂̍����Ƃ���܂œo�����B�J�オ��ŕx�m�R�͉_�ɉB��Ă���B���ԍ���ł���ĐΊ_���ςݒ�����Ă����B �@���c�̕����̉��~�Ղ̈ē��Ȃǂ����Ȃ���R����w�\�����A�ՐÂȒʂ�c�_�Ђ܂ŕ����B�����͌��S�ȗv�ǂ��������c�ِ̊ՁB�ӂ���P�����i���B �@�{�Q��̉Ƒ��A��̎p���������B�m�̍��́A�V��������Ȃ̗��ł���b�{�ɕ�炵�����Ɏ����������Ƃ����B �@�A��̓o�X���g���B�w�ŏ�芷���āA���Α��ɂ���u�R���������p�فv���������B�Ԃ͌ߌ�̗z�ɔ��h���r����z���A�ג��߂��܂Ői�ށB �u�|�p�̐X�����v�̖�����ƗD���ȋu���L�����Ă����B�E��ɔ��p�فA���ɕ��w�فB �V�����A������߂��ɁA�Ő��ɂ͖�O�������_�݂���B �@�����F�̔��p�ٕǖʂɂ̓~���[���摜�̊|�����B�U����ŕ��w�ِ��ʂɂ͈䕚����Ɣѓc�����A�����Ĕ����t�̊���݂Ƃ߂��B�b��̍��͌����ȕ����{�݂�L���Ă���B �@�@�@  �@�����͔��p�ق̂݁B�Ɩ��𗎂Ƃ����~���[�ق��ӏ܂���B�u����܂��l�v�͔����h�ɂ��Љ��A�v�����^���A���w�̎G���\�����������B �@�c�������狹�ɍ�����܂��_�v�͂�������ƒn�ɗ��B���ɂ��o���r�]���h�̕��i��ȂǁB��قɐi�ޒʘH���ʂ̑呋�ɏ�����̕x�m���p���������B �@�@�@  �@�G��Ȋ��W�ɏ��荇�킹���B�B��o�g�̈̐l�u���ш�O�̐��E�W�v�B���̐l�͍�}�A����̑n�ƎҁA��ˉ̌��̑n�n�҂ŁA���l�Ƃ��Ẳ덆�͈퉥�B�d�v���������܂ތܐ�_���̔��p�i�͑��r�c�s�́u�퉥���p�فv�ɂ���A�S�W�͌o�c�_���珬���܂ł�ԗ�����B �@�吳�����㕜���܂ł̑��Ղ͉䂪���̔��W�̕���Əd�Ȃ�A���p�i�Ƌ��ɓW�����ꂽ���Ȃ�ʐ^�ȂǁA�����͂��Ȃ��B�o�X��Œn���̕����������u���Ô��p�فv�Œm���铌���̑n�Ǝҍ��ÉÈ�Y���b��̐l�Ƌ����Ă��ꂽ���A�L���ȕ��y�ł���B |

| �`�����v����u�q�ǂ��̘b�\����v �@�@�@�@�@�@�@�@�A�c�M�O���� �@�O�C�Z�ł̘b�ł��B �@���̎��͎��͒��w���ɂ��܂������A���w����w�N�ɂƂ��Ă��������낢�搶�����܂����B �@�q�����p�j�b�N�ɂȂ�A���������ĂЂƒi������ƁA�����݂䂫�́w����x�Ƃ����̂��ƂĂ����ꂢ�Ȑ��ʼn̂��Ă��܂����B �u����Ȏ�����������˂Ɓ@�����b������������@����Ȏ�����������˂Ɓ@�����Ə��Ęb�����@�����獡���͂��悭�悵�Ȃ��Ł@�����̕��ɐ�����܂��傤�c�c�v �@���̐搶�Ǝq���ɂ͑�ϐ\����Ȃ��̂ł����A���̂��������ꂢ�Ȑ��ʼn̂��̂ŁA�N���X�̐��k�����ƈꏏ�ɁA���Ȃ�y���݂ɂ��Ă��܂����B �@�ł��Ȃ�Œ����݂䂫�̎���Ȃ̂��H�@�q���̋C�������ւ��邽�߂Ȃ�����Ǝq�����ۂ��̂̕��������̂ł͂Ȃ����H�@�c�c�����Ɠ�ł����B �@�����č��̊w�Z�ɒ��C���ď��w����w�N�̒S�C�ɂȂ��ē�N�B�悤�₭���̐搶�̋C������肢���A�����킩��悤�ɂȂ�܂����B �@�q�����p�j�b�N�ɂȂ�ƁA�������������鋳���͂������q�����g�ɂƂ��Ă����̂������������A���炭�������肵�Ă��܂��قǔ��܂��B �@�g�̓I�ɂ́A���܂ꂽ�艣��ꂽ��R��ꂽ��A����ǂ��̂͂������ł����A���_�I�̕�������ǂ��ł��B �@�q���͂܂��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����v���ɁA�����͖h���ł����邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ��������ւ̖��͊��ɁA�Ƃ��ǂ������Ȃ܂�܂��B �@����ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����炱���A�����݂䂫�́w����x�ȂȂƋC�����܂����B �@�܂��ɉ̎��̒ʂ�̊肢�����߂ĉ̂��Ă����Ǝv���܂��B�@���͂���ȏ�Ԃ����ǁA�q���͐�������B���w���⍂�����ɂȂ����Ƃ��A���̏�Ԃ����Ęb����悤�ɂȂ��Ăق����B�����܂Ő������Ăق����c�c�B �@����Ȋ肢�����߂Ȃ���A�q���Ǝ������܂����߂ɉ̂��Ă����Ǝv���܂��B������ƕς���Ă��܂������A�Ƃ��Ă��ǂ��搶�������Ǝv���܂��B �@���̊w�Z�ɂ��A���̂������搶�͂������܂��B�͂����č��̎��������̐搶���Ɠ������炢�̍ɂȂ����Ƃ��A���̃��x���܂ŒB���Ă��邩�H �@�c�c����ۂNJ撣��Ȃ��Ɩ������낤�ȁB�����o�����d�˂Ă����������ł́A����ǂ����Ȃ����낤�Ȃƍŋ߂͊�@�������������Ă��܂��B �@���܂ł͂����Ⴂ�Ƃ��������łǂ��ɂ��Ȃ��Ă�������ǁA����͂����������Ȃ��Ȃ邾�낤�ȂƊ����Ă��܂��B �@���̎d���ɏA���Ă��������\�N�B�܂��܂����̎d���ɂ̂߂荞��ł��������ł��B |

�w�o����琶�܂ꂽ �@�@�@��ҒB�̘A�ڃ��b�Z�[�W�x 9�Ł\����ւ�u�C�l�v�N�c���i���� �@���܂�ɂ��L���ɂȂ�߂����ł��傤���B����ł͋��t�̎����u�C�l�v�Ə����ć��E�~���`�����Ɠǂ݂܂��B �@����̊C�ɗ������̂�����͂����m���Ǝv���܂����A�������l�ɁA�����������A�g�����������Ă��鎞�ɂ͉���̊C�͂ǂ�ȕ�ɂ������Ȃ����̋P��������A�l�X������A�����ėl�X�ȗƂƂȂ�A�l�X�����ł��܂����B �@����̊C�̓����̈�Ƃ��ċ�������̂��A���̐����̑��l���A�L���Ȏ��R���ł��B �@���ꌧ���\���̍�R�p�͍��w��̎��R���ی�n��Ƃ��Ďw�肳��A�T���S�̋���Q�̂��n�ߓ��{�ł͗B��̊C�����ʋ�ƂȂ��Ă��܂��B �@�C�͐l�ԂɂƂ��ėl�X�Ȍb�݂�^���Ă���܂��B�H�����n�߁A�C�ɂ���Ĕ��B���������͌��݂̎Љ�ɑ�������܂��B�X�e�����X��f�o�r�������͊C�Ŏg�p���Ă����������ł������W�������̂ƍl�����Ă��܂��B �@�������A���A�n���̊C�ُ͈�C�ۂ���j�ɂ���Ĕߖ��グ�Ă��܂��B�����āA����̊C����O�ł͂���܂���B�n�����g���ɂ��T���S�̔������ہB���j��ɂ��ԓy��Q�B�T���S�ʂ�H�Q����I�j�q�g�f�̑�ʔ����c�c�B������̊C�͊�@�I�ȏɊׂ��Ă��܂��B�C�̊��j��͓��{�݂̂Ȃ炸�A���E�K�͂Ō����A�L���ȃI�[�X�g�����A�̃T���S�ʁu�O���[�g�o���A���[�t�v�ł��T���S�̔������ۂ��i��ł���ɂ���܂��B �@���݁A�T���S�ʂ̕ۑS��Ƃ��čs���@�ւ�L���ҁA�W�c�̂�ō\�������I�j�q�g�f���c���ݒu����A�����I�ȃT���S�ۑS�Ȃ���n�߂Ă��܂��B �@�������A�����ƊC�Ɍg���l�݂̂ł͂Ȃ��A�n���ŕ�炷���B���A�S���ŁA����l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B �@���B�S�Ă����b����C�B �@���B�������Ă���n���\�\�B �@�C�����͇̂��E�~���`���������̎d���ł͂Ȃ��͂��ł��B���B�͂����ƊC�̊��̎����l���A�ۑS���Ă����ӎv�����ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���B�S�Ă����E�~���`�����ɂȂ��킯�ł͂���܂���B�������A���B�́A�C���A�n������肽���Ƃ������E�~���`�����̐��_���w�сA�����ł��邩�l���A�����Ȃ��Ƃł����s���鎖�͂ł���͂��ł��B �@����̊C�����Ă���ƁA�������s�v�c�ȋC���ɂȂ�܂��B���̔������ɖ��������̂Ɠ����ɁA�����̖��͊��ɂ����Ȃ܂��̂ł��B �u����ł͎����B�ɋt�炤���������悤���̂Ȃ�쏜���A�l�X�Ȃ��̂�H���Ă���l�Ԃ��A�C���ł͐H���A���̉��̕��\�\�H����鑤�ɉ��A�O�G�Ƃ��ċ쏜����鑤�ɉ��̂ł��B������A�����Ě��炸�A�����ɐ����Ȃ����v�c�c�����C���S�ɖ₢�����Ă���悤�Ɋ�����̂ł��B �@�����Ȏp���Ŏ��R�̎����~�߁A�������邱�ǂ��ɁA�������������c���Ă����������̂ł��B |

�w�̂Ȋ��ҁE�����Y�x ���Ɍ���쑺�ɂā\���a�Z�N �H�̓��̉��A���v���̌ߌ�A�Ő��̏�B ���o����́AᰂɂȂ��~���̑܁A �c����{���A���킦�āA��_���A �c�����A���ĕ~���̑܂ɂ����A �H�̓��̉��A���v���̂Ђ邳����A�Ő��̏�A �߂�߂�ƁA�܂͔R��炵�@�D�ƂȂ�䂭�A �����A�䂪�x�����̑܂̔@�A ���ɖ�ɐI�܂�䂭���A �H�̓��̉��A����炷�����̂��Ƃ��炵�B �H�̓��̉��i�吳�\��N�j |

10��11�Ł\�v���o�̓Ǐ��I �@ �@�v���o�̓Ǐ��I�i���j �@���̐��ɗ������Ӗ����m�炸�A���}�̖����ĔY�߂铹�ɂ���A�����������o���B�U��Ԃ�A�����̌ǓƂ̎���Y�̎��A���ꂪ�B��̑��p���̂��Ƃ��{�������A��������s�������ÑR�ƕł��J�点���B�w�������Ȃ��B�����A���z�̐��E�ɉ��Y���B�v���~���������B �@���_�͈ꑵ���̕��w�S�W�B���������킯�ł͂Ȃ��A�������������B����ł�����͋��ɍ��ݍ��܂��B����d�˂ĐS�́u�I�v���o����B �@�����Ƃ������āA�ڂ낤���Ɍ��肠��g�𔘂��r���A�ӂƁu�I�v����v���o�̞x�����o���Ă݂悤�ƁA����|�����܂�ʎv���ɋ��ꂽ�B �@ꡂ��ȗ��j���ԂɕX�����āA�K���]�ގ҂ɂ̂ݑh�邻��畨��̑������A�l���̗�����ӂ����і��키�悤�ɁA���̎��ʂɒʂ킹�悤�Ɗ�����̂��B �@�łт䂭���̂ɒa�����A���܂ꗈ����̂ɉi�����c�c �i����18�N3���@�w�������ܐV���x2�����j |

���������b����̍u���� �@�u�����������̒Z�̂Ɛl�`�v �@���߂āA�\�ꌎ��\�����A�����̒����ɂ��āA�������N��莆�Y�l�`�p���ҁE���������b����̍u����ɏo�������B �@���̎d�����p���l�`��ƂƂȂ������b����͑吳�\�l�N�A�������܂�A���a��\�N�����قǂ������݂��]�Óc�̋�������A�������J�ÁB���ĂŐ����̂���b�����͕����肾�낤���B�F�J��������̋����q��M�S�ȃt�@���Ȃǂ����C�Ɋ�𑵂����B �@�����O�\���N�A�����Ő��܂ꂽ�����͔����l�`�̏C�ƒ��A���Ɏ�R�q���E�k�����H�E�ΐ��ɓ���A���t�W�����ǂ��Ă����B �@�吳��N�㋞���A��\��Łu�A�����M�v����B��\�O�ʼnr�̂���Ɍf�ڂ���Ă���B���̍��A�m��ƁE���c�O�Y������̓f�b�T�����w�сA���M�S�Ȑl�������B �u�V��v���s�̍��A�u��͉�v�A���͕ҏW�A���͕��̂��Ă��邱�Ƃ͉��ł���`���܂����v�Ɛ��b����B�����̒��ł͉̂��l�`����̂��Ƃ����A���}���`�b�N�Ȑ��������l�`�ւ̕��֏o�Ă���̂ł͂Ɛ������B �@  �@�@�@���������b����@�Ċ��q�]���� �@�u����ԑ������u�Q�ΒZ�̉�v�̉Ċ��q�]����́A�F�J�s�����A������߂�B��Ƃ̎d������`���Ă����̐l���݂��������M���ɁA�̂Ɛl�`�Ɨ����̂���q����B���W���A���₩�Ɋ��k���Ă����B �@------------------------------------ �u�搶�̐A�����r�͎̂z�E�̍ō���Ǝv���Ă��܂��v�ƌ����̂́A�F�J�R����̎R�{���ꂳ��B�����̉̂ɓ�\�̍�����[���S������Ă����B���̐l�̌F�J���ւ̎v�����ꂪ�{�藘�G��I��c����F�J�̕����l�̐S�����Ď������������̗��F�i���a�\�ܔN�܌�����j�B �@���̑���ۂ́A�̂̑@�ׂȊ�������z�����Ă����̂Ƃ͈���āu�����܂������͂��������łт�����ł����v�Ƃ����B �@�@�@�@  �w�u��߂̉ԁ\�Ԃ̍앶�W�v�R�{����x��� �@���̎��Ɏ������r�F�J���̉̂ɐG��A�킪���ɕ�炵�������̑��Ղ�������ƌ㐢�ɓ`������ׂ����Ƃ̎v�������ɂ���B �@�吳�\��N���܂�̎R�{����͎Ⴂ�l�ւ̃o�g���^�b�`��O���ɂ����Ȃ���A�����F�X�ȏ�Œ��d�˂Ă���B�ސE�㇀���̒��ɉ��Ԃ������������Ɩz�����Ă������A�Ȃ��ł���Ԃ̋C������́u�F�J���v�̂��Ƃ��B �@ �@  �@�@�@�@�@�@�@�F�J�� �@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�n�[���� �@�ŋ߂́u�����V���v�ɘA�ڂ��ꂽ�R����������ӂœ���ݐ[���\��_�̉Ԃ����I�������^�u�Ԃ��肨��v��L�u�ɔz���Ă���B �@���̒��ɌF�J���A�F�J�ցA�F�J���Ƌ��Ƀn�[�����i������̉ԁj���I�B���N�\���ڂƂȂ�n�����c�́u�쉈���W�v�ŁA�u�݂�ȂɎ��z���ăs���N�̉��ȉԂ���тɍ炩�������v�Ɩ���ꡂ��ɑ����B �@�@�@�@�@  �w�u��߂̉ԁ\�Ԃ̍앶�W�v�R�{����x��� �������̎R�����̂��̉Ԃ��Č��t�������ʂ��̂₳������ �@�@�@�@�@�@�@���������� �u�C�Ɖԁv�|��\�l�̏W�|�V�����[ ���������̎��Y�l�`�u�a���a���v �u��V�̒n���́A���̐̓��������̌����������c�ꑰ���x�z���Ă����y�n�ł���B���c�\��̓�����������E���T�̍�������ƂȂ��ĕ��B�ɉ���A���̌㐬�c�����̑c�E�Ǝ������@�ɋA�˂��A���c�Ƒ�X�̕���̒n�_�����߂邤���A�����ɑm���Ə��������B���ꂪ����������̘a���a�����Ƃ����B�v |

12�Ł\�w�k�����U���a�\�������������߂����āx �@�@�@�u�������ܕ��w�فv�ɂē�� �u��ʂ䂩��̉̐l�����`�����E�吳�E���a�����A�����M�̉̉r�݁`�v �@�@  �@���̏H�A�u�������ܕ��w�فv�ŁA�u��ʂ䂩��̉̐l�����@�`�����E�吳�E���a�����A�����M�̉̉r�݁`�v���W�����ꂽ�B�u�A�����M�v�́A�ɓ�����v�A���ؐԕF�A�֓��g��ɂ��ҏW�E���s���ꂽ�Z�̎G�������A���W�ł͌F�J�䂩��̎����������A�����ĎO�����юq�i����o�g�j�A���Y���q�i��z�o�g�j�̎O�̐l�����グ��ꂽ�B �@�@  ���������������Ɏc�������Y�l�`�u�������J�R�a�������T�t���v���a41�N�@����21cm �@�،o�̌ÔŖ{�����Y�̒��ɝ�������A�܂����������o���̎������ČU���Ƃ����B �@�����������́A���a��\�N�O���ɌF�J�s�����֑a�J�A���N�Ԃ��߂����Ă���B���̊ԁA�̎��u�V��v�A�u�����v��n�����A�F�J�̈�����Ŕ��s�B�n���̉̐l�Ƃ��e��Ă���ʂ̒Z�̊E�Ɏc�����Ɛт͑傫���B���̏�A�u���Y�l�`�v�ŁA�l�ԍ���ɂ܂Ŏ��������|�̍�Ƃ��B���̐l���F�J�Ɉ₵�����Ղ��ÂсA�ӂ��悩�Ȗ��t���̐l�`�ɂ��z����y���A����ɑ����^�B �@�ٓ��ɂ͊���́u���Y�l�`�v�ƁA�Ⴋ���̗͂̂����������e��ʐ^������ł����B�������̔�̑�{�Ȃǂ�����A�F�J�l�Ƃ��Ă͌ւ炵���B������P�������������̒n�ɏ����A���̑n�슈�����x�����l�����B�F�J��P�̌�A�Ăї����オ��������̑����́A�u�V��v�ɂ���������B �@�@�@�@  �w萓��A�����M���X���u�V��vᢊ���|�� �@���{�͕s�K�Ȕs�D�ɂ�Ă����鎖�Ԃ�����z����ਂ��˂Ȃ�Ȃ��Ȃ��B�ނ̃|�c�_���錾�����S�ɗ��s���閘�́A�ہA���̈Ȍ�ɉ����Ă����{�ċ��͐h����F���˂ΔV���ʂ����Ƃ͏o�҂܂��B�V�ɒ��ʂ��邱�Ƃ͉�X�̐������̂��̂Ƃ��]�ւ�ł��炤�B����ɗe�ՂȂ�ʎ���ł��邱�Ƃ��Ɋ������B �@��X�͎z����ۂɉ����ď��Z�̂Ɍ���Ȃ����������B����͖w�Ǔ��̓I���͖{�\�I�v���Ƃ��]�ӂׂ������ł��āA�����@���Ȃ�ꍇ�ɂ��Ă��̂͂��ɂ͂���Ȃ��̂ł���B�Â����������ÂˁA�V���������Ɍċz����Ƃ����X�̗v���͑F���鏊�A��̂����ɂ͂���Ȃ��̂ł���B���̓��̍��{�̐��_�͌h�i�����ӂ��C���Ƃ��Ȃ���Ώ������A�����A���Ȃ��B�R���ĕ��S��f���Ɏ�e���A�������q�V���ĔV���\�����������˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B���̋��͓����ɂ��Ă����ɂɉ����Ă�������c�삹���߁A���鏊�����ď����Ƃ��Ȃ��B �@��X�͉�X�̎���ɖ��炩�ɒቺ���������l�Ԃ̓����𐳂������������������ߌ��Ē����ׂ��C���Ă��Ƃ���A�������~�����̗͂�B�����A�����̌��������l�߂Ė��X�O�i���ׂ��ł͂���܂����B �@ূɉ����āA��̂ɐS��ł����܂�Ƃ���҂ɂƂāA���̓��ꂽ��ᢕ\�@萂�趎����v��������B�n�҉�X�̃A�����M�͊��ɑ�Ȃ�d���𐬂��������B�����Ė�������i�W���ׂ����̂��̂��邱�Ƃ͔ۂނ��Ƃ͏o�҂Ȃ����A���ۖ��Ƃ��Ď��ʂ̐����͙ˑ�Ȃ�����̍�i��@���Ƃ��o�ڂ����P�n���Ȃ��B�z����L�邪㔂���ł͑n�삹��Ƃ���M�ӂ��j�܂�A�͗ʖ��ቺ������ʂ̂ł���B�ܘ_�V�������}�ւ邱�Ƃ��c�ʂ̖��Ƃ��ĕs�\�ł����B�A�����M��ূɊe�n�̘����������A�V���r�����o�����@���̂��c�R�̐��s�Ɖ]�ւ悤�B �@ূ��g�鏊����A��X�͋߂��n��ɋ���l�X�ƌ����āA萓��A�����M�������сA�Z��趎��u�V��v�Ȃ�ꎏ���N�������ƂƂȂ��B�u�V��v�͉�X�����S�̂̌������Ƃ���Ƌ��ɁA��i���Ƃ̉��Y�������Ђ����ĐV�N�Ȃ�ҏS���隤���Ă��B �@�ނ����݂̏�Ƃ��ẮA�p���������Ȃǖ}�Ă��y�ɗe�ՂȂ�ʏ�V������A�\���Ȃ銈���͏������v�͂���B�R����X�͍Č��A�����M�̑����𑴂̘ԂɁA�o�ւ�ꂽ�鎩�R�����悭���p�������Ȃ鑊��ᢓW����������̂ł���i���j �@���a��\�N�\��� ᢋN�l�L�u�i�\�����j�H�R�����^�Βˑ��Y���^�s�іL���^�F��cg�^���M��^���������U�^�����M�v�^���o�����^�ߓ��F���^�V���씎�^�V���A��^���������Y�^�{�����j�^萁@����^�I�V�c���^���ˁ@�m�^���R�����^�{�n���Y�^���c����^�X�{���g�^�R�ۓ�Y�^���V�Z�O�x �@���̓W���ŏ����u�A�����M�v�̕\���⏗����l�̏��ɖ������̂̐��X�Ƌ��ɉ̂̐��E�ɖ�����ꂽ�B |

�������w��V�����x��� �@�@�@�@����21�N11��23�� �@  ���I�J�_�^�J�V���M���炵���� �@  |

9�ʼn��i�\�w�V�i�g������I�x �@  �@�C��������t�������Ή߂����B�d���̐悪�����Ă����̂ŁA�����C���y�ɂȂ�A���؋��̍L�������Ă�����A�u���c�V�i�g���v�̕�������э���ł����B�N�nj��u�_�U�C�I�T�������ł݂܂����v�̌���������Ƃ����B�������Ċ���Ȃ������B �@���ɓ|�ꂽ�����I�J�_�^�J�V���Ƃ��Ƃ��͐s�����̂́A�\�������̂��Ƃ��B�����́u�����ڂɂ��݂�v��������ՓI�ɍs��ꂽ��A�E�ъ��i���̓��ւ̕s���ɋ��̒ɂ����X���������B �@�J�̒ʖ�̔ӁA���ɂ͉��X�ƎQ��̐l�g���������B��e�ƂȂ��Ĕ���ł���I�J�_����������ƌ��߂Ă����B���̌シ���Ɍ��c�݂̂�Ȃ��m�Â��n�߂����Ƃ�m�����B �@�����ȘN�ǁu�Ìy�v���I�������F�E���c���l���A�O���́u�l�ԍ��i�v���������m�����B��ҁE���Ђ��������N�S���Ȃ��Ă���B �@�l�̖��͙R���B�����A���̍�i���E�͉i���ɑh�葱����B������Ƃ������ƁB���Łu���cDOUBT�v�̏����ɒÌb������O�������u���Ɓv�̈ē������B�������[�N�V���b�v�Ƃ��ăI�J�_����̎������킪���ꂼ��ԊJ���t�퐶�B�����Ⴊ�V���܂œ͂��܂��悤�ɁB �@  �@�@�@�I�J�_�^�J�V�@�@�@�@���c���l �@�@�ߋ������w�甲���̎E�� �x |

| �������ܐV���ւ� ��������̗�܂� �������� �����\���グ�܂��B �����2011�N4�� �u24����ނ̕����v�ŁA �������̂� �y���݂ɂ��Ă���܂��B |

���[�� |

�g�b�v |