―ご挨拶―

2013年も

あっという間に半分の月日が過ぎました。

当方、桜の春に身辺に変化があり、

先号からしばらく間が空きました。

この間、少しく勘も鈍り、

発行については心許ないところもありました。

何とかここまで漕ぎ着けられたのは、

そこここで触れ合えた皆さまお一人お一人のお陰です。

次号は恒例の「夏の号」となります。

戦後68年、

日本の国と周りを取り巻く世界情勢は

ますます厳しいものがあります。

そんな中で、ささやかに

忘れられない「夏の記憶」に取り組む所存です。

―編集部―

(各記事の紹介)

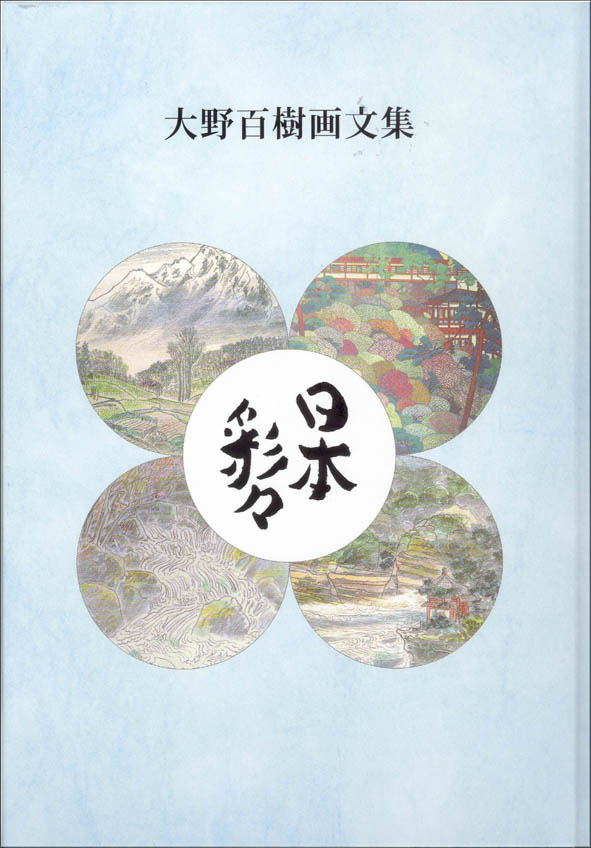

| 1頁―大野百樹画伯講演会 『愛 日本彩々 旅の心』 八木橋カトレアホール  講演会は五月二十五日に開かれた。一昨年の日本橋三越個展など、何度か大野先生の当意即妙の語りに接しているが、画文集「日本彩々」刊行記念とあって、特別の感慨があった。 八木橋百貨店「お茶の間ジャーナル」連載の「四季点描」が完結し、同画文集(下巻)が出版されたのが、平成十六年のこと、その際、「次の節目となる百回記念にはまた本を出します」と、そんな先のことをさらりと約束する姿勢に驚かされたものだ。連載は三十年に及んだことになる。 この間、画伯は毎春・秋の院展出品、龍淵寺の再建鐘楼天井絵などを成し遂げ、常にわが町の文化の最前線にあった。  刊行記念の絵画展も同月二十九日から、同店アートサロンで催されたが、この日壇上の画家は、「旅といっても、昔とは趣が変わりスピードの時代ですが」と前置きして、画文集から十七点選び、これまで旅した各地での思い出話を披露。画業のあれこれ、両親や師への感謝の心を織り交ぜ、実人生を浮き彫りにし、生き生きと聴衆を魅了した。 各地での話の最中に、「旅はいいですね」 「本当に夢のような美しさでした」 としみじみと繰り返され、その感動は素直に胸に迫ってくる。 若い頃の苦労を糧にひたすら精進し、画伯は今年九十三歳となるが、開演前には八木橋担当者から、二、三年先の個展開催が今決まったと、発表された。 講演を聞いて五日後のことだ。通りからふっと目をやると、店舗入口扉前の椅子の端に一人ひっそりと、一般客の中にあって開店を待ち、腰掛けている先生の姿があった。吃驚していると「毎日そうなのです」とこともなげに答える。そのままエレベーターに乗ってアートーサロンへ向かって同道した。そして、あの砂丘の、星の輝く絵の前に立った。 ファンが次々にやって来る。「素晴らしいですね」と声を弾ませて挨拶する婦人客に椅子を勧め、先生はサインをするために筆を執った。秋の院展は九月。もう既にその絵に取り組んでいる真最中だろう。 うまい人は手で描く、下手な人は心で描くと、何度も聞いてきたが、その心の美しさに触れた幸せな五月。秋にはどんな絵にあえることだろう。 |

旅にしあれば 画題「砂丘」 大山からの帰途、「列車はおっぺしたくなるほどゆっくりでした」。まだ鳥取かと気がつくと、夜の砂丘を描こうと思い立ち、下車してタクシーを拾った。「こんな夜に砂丘に行く人は初めてです」と言われ、街灯もなく真っ暗な中で車を止めた。そこでポプラの洞に触れ五つ数え、これを闇夜の心覚えとし歩みを進めた。そのうち風を感じ、晴れてくるなとわかった。案の定、雲が切れ星が出た。 その三つの星の下で描いたスケッチ。ゴールデンバットを二、三本吸って、煙草の空き箱に砂を詰めた。砂の白い濡れていないところを選んで車のところまで戻ると、ウロウロしながら思いあぐねていた運転手さんに怒られた。 「今、捜索願を出そうとしていたところです」 その絵を松坂屋の画廊に展示した時のこと。 「絵を観て星が輝いているのを観たのは初めてです」と、感動した婦人から電話がかかってきた。 持ち帰った砂は、一番美しい皿に上げて、画室の絵の側に置いた。 毎朝「描かせていただきます」とお辞儀をし、一日の仕事を終えると「ありがとうございます」……絵は祈りから始まるという持論を披露した。 これは、長く病床にあった父が、朝な夕な母に支えられ、庭に出て、武甲山に向かって 「今日もよろしくお願いします」、 「今日はありがとうございました」と、手を合わせていた姿につながる。 眼には見えなくてもお山には神がいて、祈りは向こうに伝わって幸せになると、身をもって示してくれた親の恩。それを先生はいつも思い出させてくれるのだが、更に後段、師の恩に話は及んだ。  画題「五浦」 五浦には岡倉天心の建てた研究所があった。天心の墓もそこにある。 墓参りの帰りには上野で下車すると、一息に谷中墓地まで走った。五浦の土饅頭の傍らで松ぼっくり二つを拾って持ち帰り、それを横山大観の墓前に供える。師に対して、それがせめてもの私の役目と、走ること八回。 「その二人の師の心が私に宿って今の私がある」と、このように話は次々に淀みなく続いた。 画題「美瑛の丘」「御岳」 「雪国の夜」「花の宿」「焼岳」…… |

2頁―「石上寺ご縁日」6月21日 石上寺のご縁日が毎月第三金曜日に開かれるようになって、早二年が過ぎた。この間、本尊の千手観音をお参りするとともに、岡安隆哲住職の収集する美術品・寺に伝わる古書や仏像などの展示に親しんできた。法被姿の手伝いの方、顔馴染みとなった近所の方とふれ合えるのも心楽しく、何より四季折々の佇まいが見事だった。 展示される掛け軸や扇面など、その殆どは桜を主題とした絵、歌が描かれている。それをご住職は来る人来る人に丁寧に説明している。そんな風に広く地域に開かれ、人々の寄り合うお寺本来の姿が心地良かった。十年も昔の鎌倉町ナイトバザールの境内の賑わいも忘れられない。 幟が寒風に翻り、発祥の地で熊谷桜が咲き、戦災で焼けた欅の若葉が茂り、また秋が巡りて木の葉が散り敷く。その折々に手を合わせてきたが、このほど本堂に新たな偉容が加わった。  「仏天蓋」 「人天蓋」 金色の「仏天蓋」と「人天蓋」、そして左右一対の「幡(ばん)」。 天蓋とは、見た目の通り傘のことで、内陣天井に本尊を守って、その頭上に楕円形の大きな仏天蓋が取り付けられた。手前の外陣には、お坊さまの座る場所の上に八角の人天蓋、ともに木製で金箔が施されている。 蓮の台(うてな)形状の中心に埋め込まれているのは鏡で、下に立つと自分の顔が写った。天蓋の角角にはそれぞれ、蓮の葉、鳳凰の彫り物が飾られている。そして、下に長く下がる「瓔珞(ようらく)」。もとは真珠の首飾りの意味で、高貴な人の装身具のように仏像や建築物を飾るものをいう。 幡とは旗印のことで、ここに本尊がいるという印で、智恵の幡の下にあらゆる煩悩の魔軍を打ち破るぞ、という象徴だ。これらがみな金色なのは、仏さまの尊い教えは金と同じく色を変えないという意味で、それを知り、古の人々が仏像や建造物など金にこだわったのは、何も金にあかしたのではなかったのだと納得がいった。 去年は本堂の前に大鉢をおいて、蓮の花が咲いていたはずと尋ねると、「今年は咲かなかったのです」と、残念そうな住職さん。行田の古代蓮の里に花の咲かせ方を聞きに行こうと思っているんですと、行動派の方ならではのお答えだった。一つ気がかりなのは、一昨年植樹した熊谷桜の一本が弱っていること。この夏をやり過ごして元気になってくれることを祈りたい。 |

『気仙沼復興支援歌舞伎公演の記念誌完成』 熊谷と気仙沼。距離にして四百五十キロ、熊谷直実の時代から八百年という時空を越えた二つの街の「民の力」が結集し、気仙沼復興支援歌舞伎が上演されて、一年が過ぎた。この程、その記念誌「響 桜樹根於気仙沼」ができあがった。  東日本大震災の津波で大きな被害を受けた気仙沼は、もともとわが町とは深い縁で結ばれている。戦国の世、承久の乱の二年後、直実の孫・直宗公が東北に下って後、熊谷一族の統治下で奥羽地方は大きく発展した。 津波を越えて、「海と生きる」と宣言し、立ち上がった彼の地。その復興支援の取組みや先人の掘り起こした熊谷一族の気仙沼史をまとめておこうと、編集に当たったのは、公演のきっかけを作った平秀子さん。二十四年前に誕生した「タウンタウン熊谷」の初代編集長だ。その当初二年間、表紙を飾ったのが「直実慕情」の連載。熊谷のシンボルとして直実伝説を辿って広島から気仙沼までを取材に歩いた。 その時結ばれたご縁は、平成十八年、わが町での「直実公八百年遠忌法要」開催につながり、熊谷寺に大勢の「熊谷さん」が集まった。更に翌年、熊谷歌舞伎の会公演をメインとする「直実・蓮生まつり」も開かれ、この時は「直実慕情」が発行された。 そして、五年後、震災復興のために何かできないかという思いが多くの仲間に伝わって、気仙沼で演じられた直実さんゆかりの「一谷嫩軍記」。未だ海に眠る犠牲者のための慰霊祭も執行された。壇上に上がった気仙沼古谷館八幡神社・熊谷正之宮司と熊谷八坂神社・栗原行平宮司。オールカラーの記念誌にはその二人を初め、実行委員長木島一也熊谷商工会議所会頭、委員、参加者らの原稿とたくさんの写真が並んだ。 収録写真は昨年取材してくれた記者、プロカメラマン撮影のもの。わが町の支局にいた新聞記者らが宮城県内に異動していたのだが、そんな風に長い時間をかけて結んだ絆が深く根っこにあって、この本に結ばれた。熊谷市立図書館で手にすることができる。 最後に熊谷桜のことだ。歌舞伎支援と相互して、熊谷桜の桜守横田透さんとその発祥地石上寺岡安隆哲住職、そして現地の熊谷正之宮司の夢を乗せて、「熊谷桜」を育てる取組みが進んでいる。 直実公ゆかりの魁の桜が両市の絆の象徴となることを示唆して栗原宮司が副題「桜樹根於気仙沼」とし、作歌した。 「語り継ぎ言い継ぎゆかむ 気仙沼と熊谷結ぶ花の絆」 裏表紙は、可憐な気仙沼の「熊谷桜」第一号が飾っている。 |

3 頁―『与野朗読の会三十周年記念公演 第28回朗読発表会 ~夏の会~』 6月2日 彩の国さいたま芸術劇場  朗読によって浮かび上がる日本語の美しさと物語の魅力に触れる一時を得た。 この「与野朗読の会」発表会のことを知ったのは、一月十九日、熊谷市立図書館で開かれた「熊谷の昔ばなし」を聞く会の時だ。 その日、当紙先号で紹介した「比翼塚」の伝説を、「くまがや賢治の会」などで朗読を披露している児童文学者・ 吉田美智子さんは切々と語った。星宮に伝わる悲恋の昔話に身が切られるようだった。 この日受付に置かれた与野の会の案内に目が留まり、夏の会で、吉田さんが樋口一葉の「十三夜」を語ると知った。 予約もなしに出かけたさいたま芸術劇場映像ホールは、定員百五十名ほどか。運良く券を得て、深々と腰を下ろした。 プログラムの第一部、始まりは「ほたるの笛」。見沼に伝わる民話を影絵、笛の音楽、語りで構成している。笛を吹く娘の前に、城が落ち沼に身を投げた奥方さまが蛍の化身となって現れる悲話だ。 そして一部の最後に、吉田さんが登場した。  一葉の情緒に富んだ文体は古色の中にしみじみと薄倖の佳人の嘆き、それを教え諭す両親の苦渋と、明治の東京の風情を描き出す。加えて、伝法な江戸言葉で語られるのは、思いがけず邂逅した幼き頃思いを寄せ合った人の車夫に身をやつすに至った顛末、そして互いの胸の内。 長い髪に珊瑚玉の簪をさして、着物風のドレスとショールの吉田さんの背後に、女の一生が涙に滲んで浮き立った。若くして亡くなった一葉、昔写真で見た吉田さんの綺麗な女先生ぶり、誰にも身に覚えのある遠い日の初恋・・・・ 人の声が幻を手繰り寄せる。 プログラムの最後は「山月記」だった。虎となった男の落魄の事の次第と無念の叫び。語りによって、舞台は唐代の山中となった。 他にも太宰治、葉山嘉樹、福永武彦訳「今昔物語」など語り手はそれぞれ思い入れの深い作品を演じたという。お話に命を吹き込み他に手渡す朗読。研ぎ澄まされた日本語は、文学の力と美しさに満ちていた。  最後に二十二名の会員全員が壇上に上がった。 「与野朗読の会」はNHKで声優を中心に活躍した巌金四郎を師とし、三十年前に発足した。師が亡くなって十九年。受付脇にはその写真と献花があった。 |

「ムサシノワスレグサ」 ―熊谷の花あれこれ― 『標準和名のゼンテイカより、ニッコウキスゲの名で親しまれる。高原の夏を黄色く彩り、特に尾瀬が有名。花は一日だけ開くといわれていたが、実際は二日花で朝咲いてそのまま夜を越し、翌日の夕方にしぼむ。似た花のユウスゲは、夕方に開花し翌日午前にしぼむ。花色も黄色だが淡い。』 「花おりおり」―朝日新聞コラム 文・湯浅浩史 写真・矢野勇― 平成十三年五月から平成十八年三月まで続いた連載をこよなく愛し、わが町に縁の深い草木十二点を抜粋し、カラーコピーで抄録として、常に持ち歩き、同好の士に配っていた方がいる。 観音山にニッコウキスゲを探しに行った。高原の初夏を彩る鮮やかな黄色い花がわが町に群生し、それを守る活動があることは知ってはいたが、先日出かけた中央公民館でその鉢を見たことがきっかけとなった。 熊谷の最高峰観音山(海抜八十一.九メートル)に登ったのは初めて。龍泉寺には参拝客で賑わう一月の「よめご観音」など、何回か出かけたことがある。その裏に、最近造成された墓地、紫陽花の植栽が広がっていた。急な南斜面には古びた石段があり、上りつめた松林の間に由緒ありそうな石碑も幾つか。が、今回の目的はニッコウキスゲだ。  一度は諦めたが、再度北斜面に回り込むと、花に巡り会えた。時期を逸し、一輪しか見つけられなかったが、久しぶりの思わぬ山歩き。帰ってから、忘れ果てていた資料を見つけ出した。 埼玉山草会「埼玉の花」誌第四十三号(平成十一年刊)に掲載された「熊谷の花のことあれこれ=熊谷の野草ベスト3=(山本利一)」によると、 『この低地性ニッコウキスゲの自生群落は、植物学的に大変貴重で、昭和五十七年頃に「ムサシノワスレグサ」という和名であると報道され、盗掘されたこともあった。専門家の間で是非とも後世に残していくべき自生地であるといわれ、何度か公の視察、熊谷市長宛保護要請もあったが、有効な保護対策もとられないまま個体数は減少している。観音山は埼玉県の「ふるさとの森」に指定され、カタクリやイカリソウなども自生する魅力的な森だ。』 ここに紹介されてから既に十余年が過ぎている。その後、状況がどうなっているのか、気になるところだ。 更に、考えなければならないのは、ベスト3のあとの二つ、大麻生荒川河原のカワラナデシコと熊谷丘陵地域のクマガイソウだ。 クマガイソウ―この「きまぐれ美人」は、とうの昔に楊井の自生地は消滅、保存会による保護活動も困難が多く、今年は幸安寺でも花を見ることはできなかった。 長く活動してきた先人の無念は如何ばかりか。ムサシトミヨもまたしかり。熊谷の環境保護活動は裾野を広げているだろうか。これは人のいのちを巡る状況もまた同じ。全人間的な市民運動が広がりにくい今日だが、花の心に寄り添うように、すべて声なきものの声に耳を傾けたい。 ひろびろと水漬く草原を蔽い咲く日光きすげの黄はみづみづし 『縞手木』伊藤幸子 君が家につづく河原のなでしこにうす月さして夕べとなりぬ 『舞姫』与謝野晶子 光薄き藪にひそまり花を持つ熊谷草のさだめ静けし 『潮汐』鹿児島寿蔵 |

4頁5頁―『徐京植さんのこと―丸木美術館開館46周年』  五月五日、こどもの日。丸木美術館の開館記念日のイベントに出かけた。 美術館まで、東武東上線高坂駅から十人ほどが送迎車に乗り合わせた。遠く大阪や新潟からやって来た人と肩をぶつけ合いながら、ワゴン車の荷台で膝を抱えて揺られていた。  館の庭では工作教室や物産展が開かれ、講堂で豊田さんが一人、ギターを抱えて「原爆の図」を背に、リハーサル中―。堅固な建物の独特な空気感の中に深い響きが広がった。そして、筆者は急遽CDの売り子と受付をすることになった。 受付中、学生達を引率し、チケット精算のために名刺を出した大柄な人がいた。見るとそこには「東京経済大学教授 徐京植(ソ・キョンシク)」。 「えっ」思わず声を上げた。  筆者の学生時代、日本では学生運動が殆ど衰退して いたが、韓国は民主化闘争の真っ直中で、「徐兄弟事件」が象徴としてあった。昭和四十六年、朴軍事独裁政権は「学園侵透スパイ事件」をデッチあげ、徐兄弟をはじめ多くの学生を逮捕する。在日朝鮮人として母国に留学した徐勝(ソ・ス ン)は十九年間、俊植(ジュンシク)は十七年間を獄中に過ごした。 徐勝は全身に拷問を受け、あまりの耐え難さに焼身自殺を図った。その焼け崩れた顔面、縄で手首を括られた獄衣の写真! 今でもありありと胸にある報道写真だ。そしてその母、呉己順さんは癌で闘病中に兄弟の帰国を見ることなく、無念にも亡くなった。その魂の叫びを記した『朝を見ることなく』や『徐兄弟獄中からの手紙』の著書で末弟の徐京植さんを知ったのだった。当時「広州事件」の映画など、胸震える思いでキャンパス内の集会に参加し、新聞や総合雑誌を広げ金芝河(キム・ジハ)の詩を読んだ。『朝を見ることなく』はその後、劇団民藝で演じられた。 |

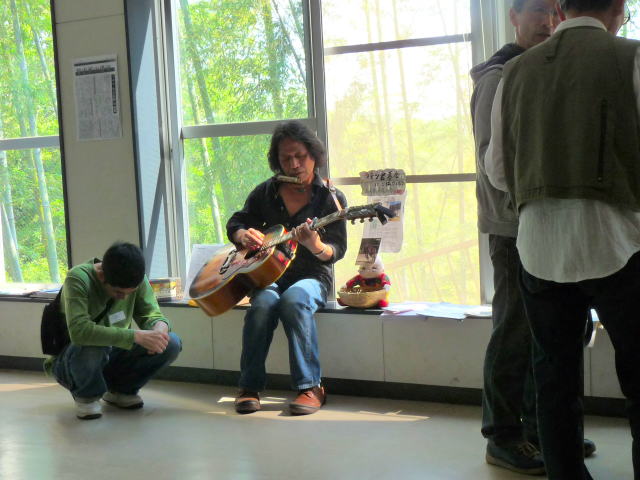

昨年十二月の東松山竹間家「蚕小屋ライブ」。フォークシンガーの豊田勇造さんが、五月に、美術館で「二人の絵描きさん」を歌うと知らせてくれていた。 原発問題も解決されない空疎な状況下で丸木位里・丸木俊の「原爆の図」に向き合う時、自分に何が見えるだろうかという思いがあった。  ふたりの絵描きさん ふたりの絵描きさんと並んで御飯を食べた 東松山川が流れるところ 美術館のあるところ 土を踏みしめて仕事場に誘われ 描かれる途中の絵を見せてもらった それから美術館をゆっくり巡った 何度も立ちどまり涙をながした 今思い出せるのはこれだけのこと 位里さんと俊さんを訪ねた日のことは そして位里さんが逝き 俊さんも旅立った でも残された絵の中に二人は生き続けている 広島 南京 アウシュビッツ 水俣 沖縄 いくつものまなざしが問いかけてくる おろかなことを人は何故くりかえす いくつものまなざしが問いかけてくる (詞 豊田勇造) 〝奪われた野にも春は来るか〟  プログラムの初めは高橋哲哉さん講演だ。 「3.11以後、何が問われているのか―〝奪われた野にも春は来るか〟という問いをめぐって―」哲学者の高橋さんが、二階アートスペースで開かれている韓国の写真家・鄭周河(チョン・ジュハ)さんの「奪われた野にも春は来るか」展を視野に入れ、語るという。 更に、写真展は七月には日米両国の負荷を追わされ続けている現場・沖縄で開かれることにもなっている。高橋さんは常に国家によって差別・棄民される側を「犠牲のシステム」という言葉に象徴させて、私たちの危うさを問い直した。 例えば、南相馬市の老人ホームの壁に時計がかかっている。地上一.五メートル程度のところに線が引かれていて、その線の下は黒く変色している。 津波の痕跡だ。時計は今も時を刻んでいる。静寂でありながら、硬質なものが重く迫ってくる。 そして、福島の写真と戦争前の朝鮮の詩人を連結すること。それは朝鮮の人々が福島の苦悩に対する想像力を発動するのに役立つ。 と同時に、日本国民がかつてどれほど重い傷を朝鮮の人々に与えたのかという想像力を喚起すると、徐さんは記している。 そこから、新しく生まれる運動の可能性を展望したのだ。 ……休憩のほんの一時、徐京植さんと話すことができた。 以前、著書の『私の西洋美術巡礼』を自分の支えとして読んだことを言うと、新しく音楽についても書きましたよと教えてくれた。 昔話の後に三十年前には今のような社会状況になるとは思ってもみなかったと言うと、徐さんも時代の危うさを仄めかした。 そのことが胸に残り、帰宅後調べてみると、徐さんの精力的な活動がネット上に記されていて、少し心が軽くなった。 |

いまは他人(ひと)の土地 ―奪われた野にも春は来るか― 李相和 訳 徐京植 私はいま全身に陽ざしを浴びながら 青い空 緑の野の交わるところを目指して 髪の分け目のような畦を 夢の中を行くように ひたすら歩く 唇を閉ざした空よ 野よ 私ひとりで来たような気がしないが おまえが誘ったのか 誰かが呼んだのか もどかしい 言っておくれ 風は私の耳もとにささやき しばしも立ち止まらせまいと裾をはためかし 雲雀は垣根越しの少女のように 雲に隠れて楽しげにさえずる 実り豊かに波打つ麦畑よ 夕べ夜半過ぎに降ったやさしい雨で おまえは麻の束のような美しい髪を洗ったのだね 私の頭まで軽くなった ひとりでも 足どり軽く行こう 乾いた田を抱いてめぐる小川は 乳飲み子をあやす歌をうたい ひとり肩を踊らせて流れてゆく 蝶々よ 燕よ せかさないで 鶏頭や昼顔の花にも挨拶 をしなければ ヒマの髪油を塗った人が草取りをした あの畑も見てみたい 私の手に鍬を握らせておくれ 豊かな乳房のような 柔らかなこの土地を くるぶしが痛くなるほど踏み 心地よい汗を流してみたいのだ 川辺に遊ぶ子どものように 休みなく駆けまわる私の魂よ なにを求め どこへ行くのか おかしいじゃないか 答えてみろ わたしはからだ中 草いきれに包まれ 緑の笑い 緑の悲しみの入り混じる中を 足を引き引き 一日 歩く まるで春の精に憑かれたようだ しかし、いまは野を奪われ 春さえも奪われようとしているのだ (昭和元年) |

写真家鄭周河さん 徐京植さん 徐さんは高橋さんの講演に先だって、写真家鄭さんの通訳として聴衆の前に立った。作品は福島を撮ったものだが、その象徴として、「奪われた野にも春は来るか」という一九二〇年代の抵抗詩人・李相和(イ・サンファ)の詩を持ってきたこと。それが現地案内人である徐さんらのアイディアだったという。 徐さんが福島を歩いて触れ合った人々との対話はNHKで放映され、講演も続けられている。その核は「ディアスポラ(離散者・難民)」ということだ。 これはもちろん自らのアイデンティティに関わる。更に、原民喜とプリーモ・レーヴィ(アウシュヴィッツから生還)という二人の優れた表現者が、共に自ら命を絶ったことに言及し、福島で自殺した農民のことを考察するのだ。 「お前が現実だと思っている現実は現実ではない」ということ、そして「どんなに辛くてもどんなに不安でも現実を超現実的な現実を見ろ」ということを言い残した二人だった。 そういう人を、見捨てていく世の中を徐さんは弾劾する。 若い時に、衝撃を受けた一枚の写真―。あれから、長い年月が過ぎた。 どう生きればよかったのか。これからどこへ向かっているのか。 当日、豊田勇造さんはオープニングに新曲「九つの鐘」を歌った。「鐘を鳴らそう九つの鐘を 五月三日の朝と夜……」。憲法九条をテーマにした歌だ。とにかく歩き続けること。信じること。  そして東松山からの帰路は、この歌が胸に迫った。 満月(ドゥアンペン) 満月夜空冴えて 吹く風肌につめたく 思い馳せるは ふるさとの田畑わが家 月よ風に伝えて 今宵たき火絶やすなよと 兄弟たちが安らかに 眠れるようにと 鳴く蝉の声は きみの呼ぶ声のようで 離れて暮らしても こころ変わりはしない 山 川 田畑 いとしい故郷よ タイへ伝えてやがてわが子 母の胸に帰ると (詞 豊田勇造) |

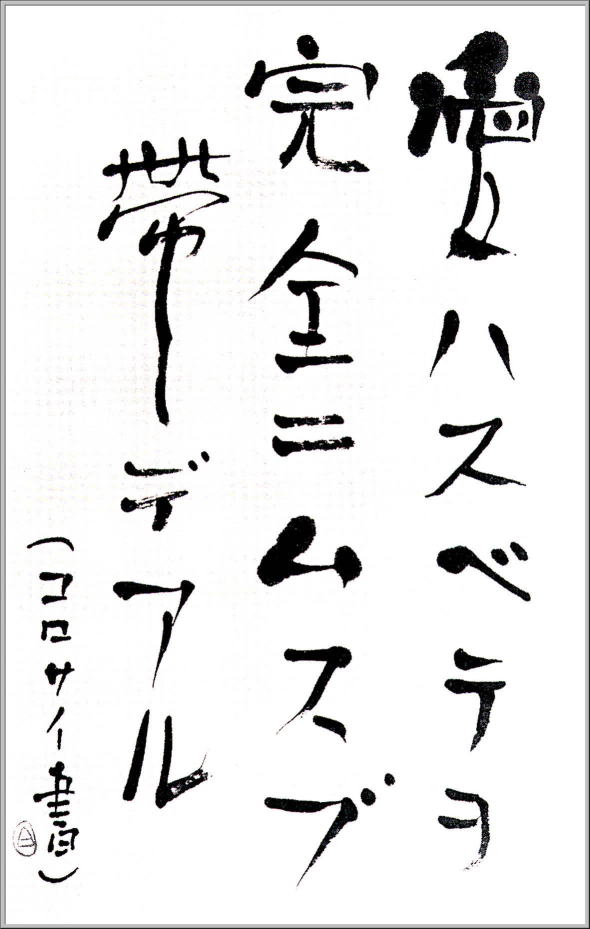

6頁7頁―『北熊市の写真展』  八木橋カトレアホール  「熊谷に生まれ、熊谷に暮らして八十年。クマガヤは私にとって格別な思いがあり、好きな写真を撮り続けてきました。今、写した写真が何かのお役に立てば最高の喜びです」  家族で囲む食卓、その食事の祈りを切り取った作品は、印象深い一枚だ。 他にも、忘れられない作品の数々…… 昭和四十年代から今日まで、教会での弔い、大僧正の葬儀、肉親の死、誕生、歳月を、カメラで表したこの人ならではの作品が、歴史的価値を更に増して、光彩を放っていた。 カトレアホール入口には、華やかにお祝いの花が並んだ。観客は一枚一枚に足を止め、食い入るように見つめて曰く、「この中に私が写ってるはずです」、「これは○○さんね、とても懐かしいわ」……。 会場は、二百数十点の写真で埋め尽くされた。 展示構成は――、 Ⅰ『人間讃歌』 Ⅱ『熊谷の年中行事』 Ⅲ『その他の行事』 Ⅳ『熊谷の二十世紀』 Ⅴ『公園・神社・仏閣』 Ⅵ『花』 Ⅶ『風景と作品』 Ⅷ『家族』 その賑やかさに包まれながら、北熊市さんはいつものように、ごく自然に解説に立ち、長身を屈めて穏や かに挨拶を繰り返す。  孫のような年若い新聞記者の取材に、「フィルム、それもモノクロが好きでね……デジカメはやりません。直すこともできないし、今使っているカメラが壊れたらもう写真はやめます」と答えていた。 本誌十号で、北熊市さんの人生には触れたが、その名の謂われはいつも胸に響く。生まれが昭和八年、熊谷に市制がしかれた年だったため、父・平之助さんが「熊市」と名付けた。 地元の郵便局勤務の傍ら通っていた定時制県立熊谷高校に写真の好きな先生がいた。二十三歳で卒業すると、月給をつぎ込んでカメラを買った。以来写真一筋の人生だった。 昭和初期、全国的に熊谷の写真が注目され、「白陽写真会」がその名を轟かせた。その入会が昭和四十年、「白陽」の系譜を受け継ぐアマチュアカメラマンは、幾つもの受賞を重ねた。  写真集「人間讃歌・北熊市の唄」の表紙を飾る「家族」で、平成十六年「読売写真大賞一席」を果たす。 これは、「二十三年の歳月」と題された二枚組みの写真、二十三年前に撮影した家族一同を、歳月を経て同じ家の前に集め、同じ構図で撮った。地元熊谷の変遷をフィルムに収めることにこだわった北さんの、思いを告げる代表作だろう。 こうして写真を極め、後進の指導に当たった他、まちづくりや文化運動に献身的に関わった北さんの、その人となりは、郷土愛と信仰という普遍的な愛そのものだ。  北さんは、三十三歳で洗礼を受けた敬虔なクリスチャン、今展パンフレット裏面の「愛ハスベテヲ完全ニムスブ帯デアル(コロサイ書)」は、書家・故野口白汀の筆により、自宅に高く掲げられている。北さんの座右の銘だ。 |

画龍点睛 龍淵寺鐘楼再建供養にて    平成二十二年五月十三日。上之の龍淵寺鐘楼堂が再建され、その天上画「飛天双龍」の開眼供養があった。六畳大の板材に描かれた青の男龍と赤の女龍。開眼供養は本堂で行われ、石田大龍住職や檀家、地域の人々が見守る中で、大野百樹さんが絵筆を取った。 文字通り「画龍点睛」。渾身の気迫で龍の目に筆を入れる画家と、その姿をカメラに納めようとする写真家だった。 北さんは文章家でもある。 例えば「顔」。 「人には歴史があり顔には人生がある。今日の顔は明日に連なる。しかし、同じであるとは誰も保証出来ない。あくまでも今日の顔は昨日の顔でも明日の顔でもない。」 「あの顔この顔人の顔」のコーナーには多くの顔が並んだ。数々の名士から名もない農家の媼や職人、学生の登校風景、入学式や成人式スナップまで。その一枚を撮るまでに時間をかけて人間関係を深め、シャッターを切る。 「人は生まれ、学び、働き、そして何時の日か老いて世を去る。これが人生、生あるものの宿命である。又、人生は喜怒哀楽、ともに泣き、共に喜ぶ友あれば、心強く有り難いものである」 風景もまた同じだ。 「ここはこういう時に撮ったらいいだろう」と普段から頭に入れておく。雪が降ったらいい写真になると狙っていた観音山の龍泉寺、赤布に「ゆ」の文字が煙とともに温かそうに光に浮かび上がる冬の町中の温泉の景色などがそれ。結果として、写真展は熊谷の歴史を物語り、市内を幅広く網羅した。 新幹線の工事、彩の国まごころ国体などの行事、今はない陣屋町商店街の店主夫妻ら、片倉製糸や駅舎などの解体前の佇まい、寺の上棟や落慶式、うちわ祭り、花火などの熊谷の風物詩。一枚一枚に時と人の思いの重みが封印されている。 熊谷市文化連合などで、様々な役職を長く務めた人だけに、その歩みを記録する写真も多かった。また、 「3.11東日本大震災報道の記録」―「自分にできることは何か」と考え、当時の新聞各紙一面を広げて綺麗に配置し、作品とした。 更に少し前からカラーで撮りためてきたのが「花」。薔薇、椿、アザミ……一輪一輪がアップで鮮やかに際立っている。  「花 人には幸せを 昆虫には蜜を 何時も精一杯の笑顔 心こめて 有難う 感謝」 そんな思いで花と向き合う北さんは、昨今の節操のない、殺伐とした世相やまつりごとを憂い、もの申す思いで綴った文章を、毎回「熊谷文芸」に発表している。 普段接するその真摯な生き方と今回並んだ集大成の作品を前に、会場でしばし自問した。生きることが丸ごとの自己表現であり、真実であるということ。例えば、輝く花火の下方、広がる闇に夜店や観客がくっきり浮かび上がる。その技術がどうこうというのではなく、光と闇に対峙し、心を砕く写真家の上りつめた高みとその眼差しの深さを想う。そこには人の作り出す確かな光が感じられた。  これまで、幸せなことに現場で一緒になったことも多かった。カメラバックを手にした北さんと会うと、嬉しくなって、取材中であっても写真家に向けてファインダーを覗いたこともしばしばだった。白陽写真会展の搬入、飾り付けなどにお邪魔したのも懐かしい思い出だ。 |

8頁―酒々井便り「酒の井伝説」  千葉県印旛郡酒々井町。此処に、4月から週の半分を暮らしている。さて、この地名、音で「しすい」。佐倉と成田に挟まれた田舎町は、JRと京成線の計四駅に加え、成田空港へ向かう高速道インターチェンジも有するとあって急ピッチで開発が進み、アウトレットモールも開店した。 生まれ育った地ではなく、歴史にも地理にも暗い身の上、五月晴れの一時、地名ゆかりの「酒の井伝説」の史跡円福院を訪ねてみた。 平成元年までは無人駅だったJR酒々井駅前から出発し、造成されて十余年の住宅街、総合文化施設、役場庁舎を脇にし、畑の間を抜けて旧道へ至る。 こちらはうって変わって、古めかしい民家・商家の点在する緩いカーブの細道。その少し奥が広場となって、復元井戸と由緒書きの掲示があった。残念なことに円福院は無住となって久しく、室町時代の下総式板碑、供養碑は解読不能。蓮華台座には梵字キリーフ(阿弥陀如来の種子字)が刻まれていたという。 この伝説は、民話として再話され、切り絵芝居を公演するなど、町は郷土のシンボルとして、活用している。実際に水道を捻ると、夏は冷たく、冬は暖かい水が味わえる土地柄、元禄元年創建の酒造「飯沼本家」の毎春の酒祭りには観光客が大勢訪れる。 そこから少し下ると、樹齢三百数十年の欅・椎の杜が広がる「麻賀多神社」だ。「麻賀多」とは麻の産地で「麻県(まのあがた)」の転化との説もあるが、印旛郡東南に酒々井を中心に十九社。周辺に印波(印旛)国造と関係の深い氏族が住んだ。佐倉市の祇園祭はこの神社が本社となっている。 更に道を下り新市街へ向かう道筋に「築山」。辺りは小高い丘陵で斜面を登ると展望台があった。木陰にひっそりと明治十四年十五年御休憩四回の「明治天皇御註ひつ記念碑」。ここは三笠山を模した豪農の庭園で、一行二百余名の三里塚御幸途中の休憩場となった。農商務省農政局所轄の下総種畜場へ畜産・農業の奨励に赴いたというわけ。当時、急峻な細道を進むため天皇は白馬金華号に乗馬。御所を出た後、船橋と成田山新 勝寺に泊まる二泊の旅程だった。六月の田植え時期であり、今では考えられないことだが、親しく農民と触れ合う様子が記録に残る。 当地はかつての「県立印旛・手賀沼公園」だ。そもそもは「佐倉牧」。徳川幕府の野馬牧場として下総台地の原野に軍需・産業用の最重要の馬を生産した。 また印旛沼だが、徳川幕府は干拓に三度の失敗を重ね、戦後になってからも利根川は逆流。排水機場が完成したのは昭和三十一年だ。今では豊かな穀倉地帯が広がる。 明治二十二年に町制施行、国鉄酒々井駅ができると宿場や水陸の交通は衰退したが、その後大正十五年に京成電鉄成田線も開通。農産物を下町に行商する専用の「行商人列車」がつい最近まで走っていた。 |

《酒の井伝説―あらすじ》 昔、この地に孝行息子が住んでいた。家は貧しかったが、父親は酒好きで、息子は毎日銭を稼いでは、酒を買っていた。父親の喜ぶ顔を見るのが一番の楽しみだったのだ。 ある日、金が無く、どうしようか思案して歩いていたら、古い井戸からぷうんと酒の香りがしてきた。不思議に思って舐めてみたら上質の酒だ。息子は急ぎ家に帰った。この後、息子は無理に金を稼がなくても、井戸から酒を汲んで飲ませることができた。 この話が広まり、孝行息子の真心が天に通じたのだということになった。そして、この井戸を「酒の井」と呼び、村の名も「酒々井」となった。  【解 説】 この伝説は、「孝子酒泉(養老)」伝説と、「地名由来」伝説、更に伝承碑伝説の三つからなる点で珍しい。 印旛沼に面するこの地には、湧き水が多く「しゅすい(出水)」と呼ばれていた。 文字にする時、音が同じ「酒」があてられ、吉祥富貴の意味を重ねて、「酒酒井」と書かれた。 鎌倉末期、「孝子酒泉(養老)」説話が流布されると、麻賀多神社の神酒を造っていた円福院の井戸が酒泉とされ、伝説が成立した。 さらに室町時代、この寺に幾つかの板碑が造立されたが、有力者・千葉氏が滅ぶと井戸も埋まってしまった。江戸時代になって忘れ去られた板碑が「酒の井の碑」であると語られるようになった。 江戸末期の国学者が古書にある「盃の井」の場所を探した時、この「酒の井」をその場所として紹介した。 それから、長い間に豊かに清水が湧き出るふるさとの話と親孝行の話が人の心に残って語り継がれるようになった。  |

| 9頁―沖縄便り「慰霊の日」 湧田武司さん 皆さん、沖縄県には「慰霊の日」という沖縄県独自の公休日があるのを御存知でしょうか。毎年、六月二十三日は慰霊の日として定められており、そのため、国の機関以外の役所や学校は休みになります。 全国的に、終戦記念日は八月十五日とされていますが、終戦記念日とは別に、沖縄県では、六月二十三日が慰霊の日として定められています。 では、慰霊の日は何なのかというと、一九四五年六月二十三日に沖縄戦の組織的戦闘が終結したことにちなんで、琉球政府、及び沖縄県が定めた記念日である、とされています。一九四五年四月一日から本格的に開始された日本で唯一の地上戦である沖縄戦は、第三十二軍司令官牛島満大将(当時は中将)をはじめとする司令部が自決した日をもって組織的戦闘が終結したとされ、その日が慰霊の日にあたる六月二十三日であったとされています。 沖縄戦の組織的戦争が終結したとされる六月二十三日。多くの尊い命を失った戦争による惨禍が再び起こることのないよう、平和を祈りそして、没者の霊を慰めるためにこの慰霊の日があります。 沖縄県では梅雨の明けているこの時期、日差しも強くなり、蝉も鳴き始めます。六月二十三日が近づくと、学校の図書館等には沖縄戦の写真や資料等が並べられました。私も学生時代、戦争の生々しい写真や沖縄戦の資料が並べられているのを見て、悲しい気持ちになり、そして戦争とは酷く、絶対に起こしてはいけないものなのだと学んだ記憶があります。 沖縄戦では民間人や女性も犠牲になり、多くの尊い命が失われました。学生が兵士として戦争に駆り出された事実もあります。私達はその事実を決して忘れてはいけないのです。そして、「戦争は二度と起こしてはならない」と常に意識しなければならないのです。 沖縄戦の最中、血肉が飛び散り、命が次々と失われていく恐怖を経験したオジーやオバーがもう二度と戦争を起こすまいと見上げた空には、勇ましくオスプレイが飛んでいます。それを見た未来を担う孫や曾孫が「あー今日もいたねー。オスプレイだね―!」と嬉しそうにオジーオバーに問いかけます。 ゆっくり腰かけ、目を通した新聞には米兵による事件の記事。難航する基地の移設問題。沖縄の暑い日差しを涼しく包む木漏れ日の影に、終わったはずの戦争の影が未だにかぶさり、その土地に暮らす住民にとっては冷たさすら感じる事も多々あります。 六月二十三日、慰霊の日。戦争の残酷さ、そして悲惨さを忘れず、未来にも決して二度と同じような事が起きないように自身で何ができるか考え、行動していきたいものです。 |

/チャンプより「子どもの話―十年」 植田邦弘さん 前回、障害児教育に携わるようになって、今年で十一年目になりました。十年ひと昔というけれど、そんなことはないです。 十年前の子どもたちとのかかわりのなかでの、様々な場面は、今でもはっきり覚えています。うまくいかなかったことの方が多いので、あまり思い出したくないですが……。 この十年は、常にもっと子供たちのことを解りたい、もっといい先生になりたいと、強く思ってやってきました。そのために、〇〇理論なんかをたくさん習ったり、〇〇技法なんかを習得したりしました。 そんなこんなで十年が経ち、では今、何を大切にして子どもたちと向き合っているのか? なんかいろいろ難しいことをやってきたけれど、結局自分の中に常にあるものは、とてもシンプルなものでした。 子育てと教育はちょっと違うので、参考にはならないと思いますが、今回この原稿を書くことで、自分の中を整理してみようと思います。 子どもとのかかわりの中で、大切にしていることがあります。 一つは、人との関係を育てる。その子にとって自分が安心できる存在になり、信頼関係を築く。その子の好きな遊び・おもしろいこと・楽しいことを一生懸命見つけて、一緒になって楽しむ。楽しいと自分からという気持ちが芽生えてくる。できたという気持ちを共感して、一緒に喜ぶ。 二つ目は、否定的な言葉かけはしない。子どもがやりたいと思ったことは、なるべく実現できるように一生懸命工夫する。やっちゃだめ、ではなく、工夫してできるようにする。 三つ目は、常にアンテナを張って子どもを自分の中心におき、子どもの動きやことばなどを感じる。 十年もやってこんなことしか書けないので情けないが、一生懸命やってきた結果だし。さて十年後、子どもを目の前にした時、自分の目にはどんなふうに映っているのか。実はちょっと楽しみです。結局は十年前と同じで、これからも、もっと子どもたちのことがわかりたい、もっといい先生になりたい、と思って頑張っていくしかないのです。 |

10頁11頁―思い出の読書棚『檀一雄全詩集』 昭和五十一年、三五十頁の分厚い『檀一雄全詩集』が、当時神田神保町にあった「皆美杜」から届いた。 大正七年、武者小路実篤は人間の理想郷を宮崎県の山間に求めたが、昭和十三年、ダム建設のため「日向の村」と「東の村」とに分かれることになる。後者は毛呂山町の「新しき村」として存続し、今も、村の入口に立つ茶色に塗られた二本の柱には、「この門に入るものは自己と他人の」 「生命を尊重しなければならない」と白く書かれている。 浅田好明さんは、後期の「皆美杜」を引き継ぎ、「 新しき村」の機関誌と、村の関係者の本を製作していた。『檀一雄全詩集』も、内なる一冊だった。 ---------------------------------------------- あとがきより 私は先生が能古ノ島に住まわれるようになってからも二ヵ月に一度ぐらい、なにかと訪ねることか出来た。また入院されてからは一ヵ月に一度は先生を見舞うことが出来た。十一月十八日、十二月二十八日、一月一日、その日は枕元にいくのを遠慮した。その頃、もう先生とつぎは逢えまいと心に思っていた。 いまは先生に本書を見て戴くことの出来ないことがただ悲しいのである。オレはどうして怠け者なのだ――どんどん進行させ、せめて校正でも先生に見せてさしあげることが出来ていれば――そう思って慟哭した。怠け者だから罰が当ったのだ。そう自分で思った。 昭和五十一年五月十二日 石川 弘 |

さみだれ挽歌―太宰治に― むかしわれきみと竝びて 書もたずそが手のうへに 質草のくさぐさうだき 銀杏生ふる朱門を入らず 学び舎の庭に這入らず よれよれの角帽かむり いづこぞや大川端の おどろしき溝蚊(どぶか)のほとり いき鬻ぐをみなを漁り 酒あふり命をあふり かきゆらぐたまゆらの夜を たふとしとゐ寝ずてありき やがてわれいくさに問はれ 盃を交はさん友の つつがなく都に残り 目覚ましや文のまことの 高きにもいや高き声 鬼神をもゆるがす不思議 世の人の賞づるを聞きて うべうべとうべなひ去りぬ 旅を行き旅に逐はれて さすらひの十年を経たり。 いかさまに国は破れて うつし世の妻焚き葬り 君おるといふを頼りに 東の都に来しを 文書きのしばし忘れて 世のみなのうつろひゆける おもしろくおかしきさまを 思ふままに嗤ひ嘲り ひと夜また酒掬みあはん それをしも頼みて来しを いかにせむおよづれとかも 君ゆきて水に沈むと 遅読みの一号活字 寝ぼけ眼こすり疑り 毎日や朝日や読売 かきあつめ胡座にふまへ うつしゑの薄れしすがた 見つつわれ酒を啖へば はや三筋あつき涙の たぎりゆき活字は見えず 早くして君が才(ざえ)知る 春夫師の嘆きやいかに よしえやしその悲みの 師の重きこころに似ねど わが涙くろ土を匍ひ さみだれのみだるるがまま ながれ疾き水をくぐらん 良き友は君がり行きて 必ずやきみ帰るべし そを念じしぶかふ雨に 胆ぎらし待ちつつをらん 悪しき友ただわれひとり 十歳前君と語りし 池の辺の藤棚の陰 四阿の板茣蓙の上に 葦葭の青きをみつめ そが上を矢迅(やばや)に奔る たしだしの雨垂らす見て にがくまたからきカストリ 腸(はらわた)に燃えよとあふる 君がため香華を積まず 君がため柩かたげず 酔ひ酔ひの酔ひ痴れの唄 聞きたまへ水にごるとも 池水は濁りににごり藤なみの影もうつらず雨ふりしきる 右短歌一首は伊馬春部に与へたる遺書の末尾に書かれし左千夫の歌と聞き、そをかりてみだりに結ぶ さみだれ挽歌拾遺詩篇 さみだれ挽歌 「人間」昭和二十三年七月号 祝ぎ歌 いずれ 新しい年が来るでしょう 一九五〇年…… 私達 どこにあろうと いかなる恐れに 戦こうと やっぱり 新しい年は来るでしょう いずれ 新しい年は来るでしょう 火焔立ち 土震い 私も亡び 女も亡び 我らの地上の、見事な根底がとび このようにして 我ら 亡び尽しても やっぱり 新しい年は 来るでしょう 祝ぎ歌 「読売新聞福島版」昭和二十五年一月一日号 |

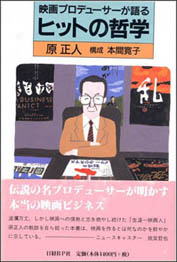

12頁―『草原の椅子』 ―成島出監督トーク― (深谷シネマ)  『八日目の蝉』で日本アカデミー賞十部門など一昨年の映画賞を総ナメにした成島出監督が来館した。長身痩躯の監督は黒のソフトスーツに身を包み、柔らかな物腰、丁寧な語り口だ。 最新作は宮本輝原作『草原の椅子』だ。 ・・・何があろうと、どこにいようと、俺のいるところは草原だ。そこには俺の椅子がある・・・ 壇上で、監督は最初に口にした。『自分の作品がフィルムで、風情のある小屋で、上映されて感慨深いです』。今作は監督にとって初のデジタル撮影だ。そして、デジタルプリントが二百本、そこから起こしたフィルムは十本に満たない。 フィルムは一秒間に二十四コマ落ちるのだが、それは観客にはわからない。目に見えない『フィルムの魔法』がある。 気がついたらそこにいるというような空気感。デジタルでそれができるのか、研究中だが、できればフィルムともう少し格闘したいと映画人の気概を述べた。 今や映画館では殆どがデジタル上映で、深谷シネマのようなフィルム上映館は少ない。その貴重さを再確認できた。 宮本文学と映画展望 成島監督は『流転の海』など宮本文学が好きで、よく読むが、その繊細でいて力強い作風は映画にはしにくいものだ。映画化された宮本作品は十本、その内、成功作はみな短編だ。今回は脚本に五人が関わり、大幅に削り込んで十回書き直したが、作家は気に入ってくれた。 今、日本映画界は興行的には良いといわれている。が、実は文芸ものはかなり苦しく、どうしても派手な路線に行ってしまう。そこをなんとかしたい。 五十歳を超え、ラインのしっかりした作品を作りたかった。例えれば〝ファミレス〟でなく職人気質。三池崇史・園子温監督を尊敬すると、その名を挙げた上で、「それぞれが健全に持ち味を出せばよい、自分のやれる範囲で頑張りたい」と質問に答え、ロケ地『最後の桃源郷フンザ』の歴史的背景なども克明に語った。  (※深谷シネマでは、フィルム上映を残しつつデジタル上映にも取り組んでいく。現在補助金申請の他、一般からの寄付を募っている) |

原正人さんと 『熊谷映画文化会』 この作品のエグゼクティブ・プロデューサーは、熊谷出身の原正人さん。八十歳を超えて、これが最後だろうという思いのこもった手紙を頂いていた。 東映本社での試写会で、思いがけなく原さんと言葉を交わすことができたのが一月初め。原さんは平成二十年に、小泉堯史監督作品『明日への遺言』で熊谷のティアラ21で壇上挨拶に立っている。その時よりむしろ颯爽と、若手マスコミ女性陣に『とにかく口コミでね、よろしくね』と気さくに対応し、筆者にも気を配って下さり、実にスマートだ。 原さんが映画化を構想して十四年。原作者が阪神大震災で自宅全壊後、シルクロードを旅して喪失と再生をテーマに綴った大作に惚れ込んだ。何度か諦めもしたが、東日本大震災後にどうしてもやりたいと再着手した。 ヒリヒリした先の見えない現実の中で、「これまで生きてきた人生はなんだったのか、これから先どうすればいいのか」を問うセリフが何度も行き交い、自らの人生を顧みる。 転じて戦後の熊谷、映画の黄金時代に会員二千人を有した『熊谷映画文化会』で事務局員として奔走後、映画配給会社で数々のヒット作に関わってきた原さん、そして、わが町の映画史を想起した。  ※資料提供―山本利一さん その戦後から遠く隔たり、東映本社ビル内、かつて映画館の立ち並んだ有楽町周辺の様かわり。斯くして、今日も人の世の希望の星を、『草原の椅子』を、銀幕の向こうに探し続けている。 |

『さきたま新聞』への たくさんの励まし こころより お礼を申し上げます。 次回は 2013年 秋 『さきたま新聞』 「33号取材の部屋」で、 お会いするのを 楽しみにしております。 |

メール |

トップ |