恒友作品集(スケッチ) |

|

平野人・そして水墨の世界『森田恒友展』より 平野人・そして水墨の世界『森田恒友展』より |

|

|

森田恒友(もりたつねとも) 大正・昭和期の洋画家。南画の伝統を近代絵画に蘇らせた画家の一人。 ヨーロッパで得たリアリズムを基本に西洋画の写生を水墨画の上に生かし、自ら平野人と号し、関東平野の利根川沿いの自然を写生し、閑静な生活の中に心の澄んだ素直な作品を描いた。 恒友の魅力は、まず限り無く愛唱された風物への詩情と、人としての至純と清潔感である。その特質が、馥郁として画面にただよい、水の如く静かでしんの強い作品が生まれた。 また、名文家としても知られ、雑誌等に折々執筆した随筆などを集め『恒友画談』『画生活より』『平野雑筆』等が没後、刊行されている。 |

| PROFILE 1881(明治14)年、埼玉県幡羅郡玉井村(熊谷市久保島)に森田彦三郎の三男として生まれる。 1901(明治34四)年、画家を志して上京し、小山正太郎の主宰する画塾『不同舎』に学び、また、中村不折に師事した。 1902(明治35)年、東京美術学校(現芸大)西洋画選科に入学、そのころ青木繁の強い影響を受けた。 1906(明治39)、東京美術学校を卒業して研究科に進む。 1907(明治40)年、研究科を退学し、石井柏亭、山本鼎らと美術誌『方寸』を創刊して、同誌に挿絵や芸術論を発表した。 第一回文展に『湖畔』を出品、入選を果たす。 翌年、柏亭、北原白秋らと『パンの会』創設。また太平洋画家にも制作を発表し、挿絵画家としても活躍した。 1908(明治41)年、雑誌『サンデー』に入社し政治漫画を担当した。 1911(明治44)年、大阪の帝国新聞社に入ったが、すぐに退社して再び上京。 1914(大正3)年、絵の勉強のため欧州に渡り、印象派を学び、中でもポール・セザンヌに強く影響を受ける。 1915(大正4)年、帰国して二科会会員となるが1917年には退会。 1916(大正5)年、日本美術院洋画部同人となるが、1920年、小杉未醒、山本鼎らと日本美術院を脱退。 1922(大正11)年、杉放菴、倉田白羊、梅原龍三郎らとともに『春陽会』創設に加わる。 1929(昭和4)年、帝国美術学校(現・武蔵野美術大学、多摩美術大学)の創設とともに洋画科主任教授となり、多くの後進を育てた。 1933(昭和8年)没。 1934(昭和9)年、 遺文集『恒友画談』『画生活より』『平野雑筆』が刊行された。 |

「自画像」22歳 |

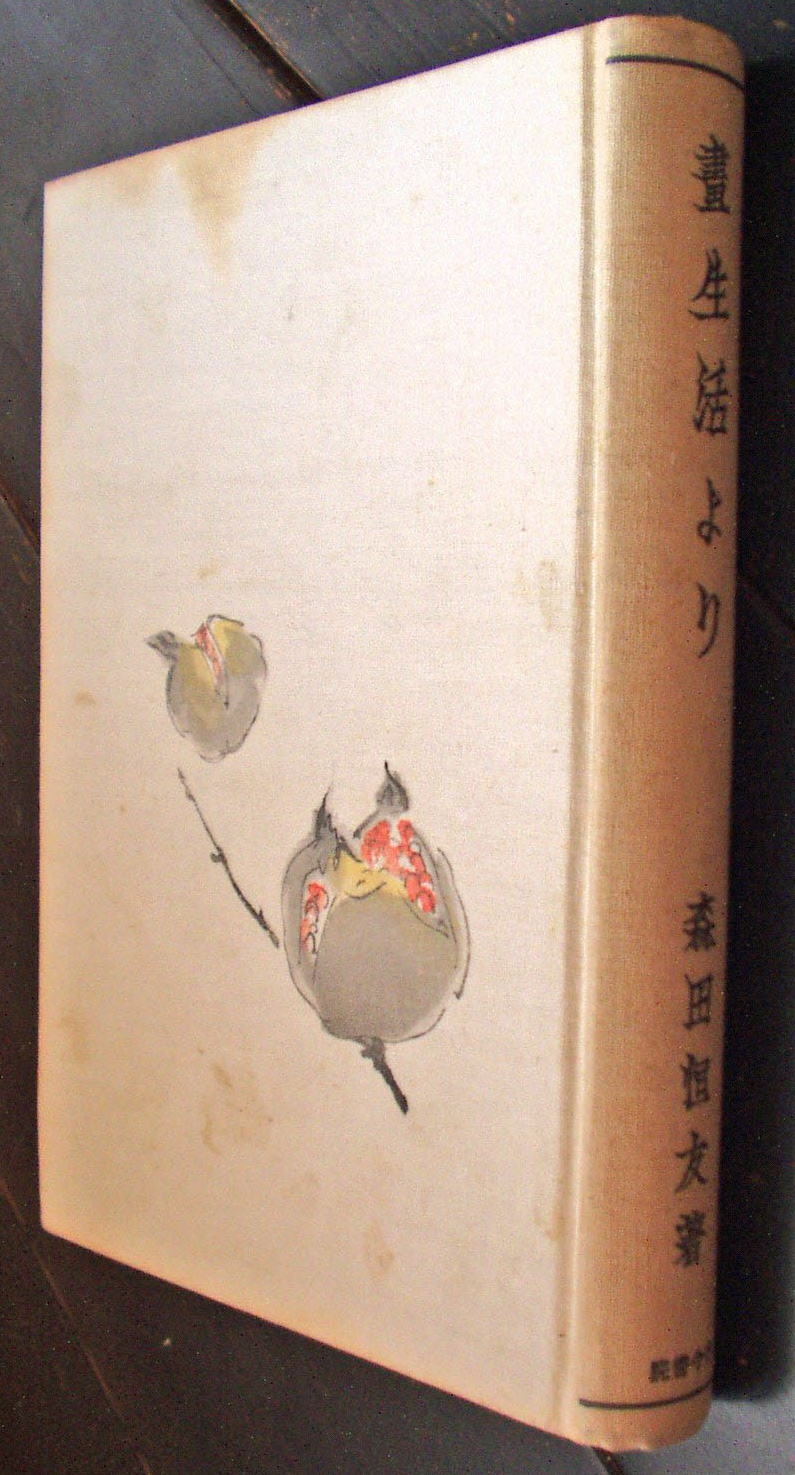

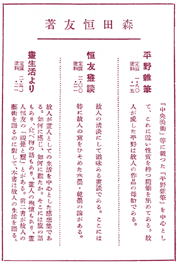

『画生活より』 『画生活より』 |

|

| 『平野雑筆』 | |

| 『恒友画談』 | 昭和9年、古今書院 |

『さきたま新聞』7号より

|

梅の花咲く頃、住所を頼りに恒友の生家を訪ねた。重厚な門構えと風格ある板塀が続く旧中山道沿い。そこはすぐに見当がついた。向かい側には堀割り、二百メートルほどのこの区切られた間だけ道幅も狭く、いにしえの面影を今に伝えている。中でも「森田賢太郎」と木製の表札がかかる長屋門とその広大な家屋敷。お留守であったが堪らずに声をかけてそっと門を潜った。 今の今まで息をしていたのとは全く別の「光」の下の静謐な時と空気。 写真で見ていた「昭和十年完成の恒友生家」が、木造建築の古寂びた色を見せていた。趣のある庭で暫し想いを巡らした。 その日、森田賢太郎さんご本人からメールが届いていたことが後になってわかった。京都の美術館に貸出し中の代表作『尾瀬沼』の絵が戻って来てからお目にかかりましょうということになった。 |

| 約束の日、呼び鈴を押すと古い格子戸があいた。奥様の洋子さんが優しいお声で立派な上がり框から入って直ぐの応接間に案内して下さった。年代物の調度品の配された一室。恒友の11歳年下の弟・直正を父に持つ大正13年生まれの森田賢太郎さんがこの館の主だ。 |  |

|

ここが「尾瀬沼」を飾るために作られたスペースですが、後で別室でお見せしますと、舞台緞帳のようにカーテンが掛かる壁の一画を示して下さった。保管のため、今は親しかった明石真三さんの絵を配している。 |

| 木肌の美しい壁にはぐるりと恒友の絵が掛けられていた。元々はバラバラに掛かっていたのをまとめた。「いいものはないんですよ」と賢太郎さん。恒友の長兄・当主の伯父広治がただで貰ったものですから、と。 だが、1905年製作の淡い緑を基調にした水彩の農村風景、新島の海原、柘榴の色紙、小石川の躑躅の花、在欧時代の風景画など、どれも香気溢れる作品だった。また、上がり框の真上には、力のこもったタッチの「船宿」。青木繁らと房総に滞在した頃の作品だろうか。この家で熊谷の愛好家達が一室に絵を持ち寄り、並べて鑑賞する席を設けたこともあった。 |

「船宿」 |

|

賢太郎さんは二度恒友に会っている。初めは小学校入学頃、帝室林野局勤務で前橋に住んでいた父とこちらに来ていて居合わせた恒友に「煙草を買って来て」と頼まれた。もう一回は昭和8年の死去直前、千葉医大病院に見舞った。 恒友は昭和8年1月2日の日記にこう記した。 午後1時頃直正君賢太郎を伴いて見舞に来てくれた。久保島よりの玉子、明神よりのうづら玉子持参し呉る。3時半頃までベットの上と傍で話して帰る。賢太郎しきりに帰りたがる故也。 『画生活より』 註)明神とは神田明神前に住んでいた 恒友の兄良一のこと 長生きをした恒友の妻・ふみに関しては、「物静かだったけれど、気の強い人でしたね」。見事な達筆でよく箱書きをしていた。戦争中は一人娘と実家の川越の荒物問屋に疎開していた。 |

| 「恒友が騒がれ出したのは戦後ですよ。端境期に生まれた画家だったんでしょうね」と、お二人は言う。 戦前は全く顧みられなかったから、蔵の修理をした時に道具類や反故など全て片付けた。また、恒友が画室にしていた古い離れは残っているが、こちらも戦時中疎開者に貸す際、綺麗さっぱり整理した。そして、昭和八年の建前から2年費やしたこの家は、恒友は目にもしていない、ということが判明した。庭の佇まいも全く別でしょうとのこと。 |

昭和8年『アトリエ』5月号 昭和8年『アトリエ』5月号 |

素描「土家」明治34年 素描「土家」明治34年 |

ここは昔の人だったら、「下の茶屋」で通じる。久保島の本村から中山道沿いに出て来て茶店・質屋・造り酒屋など、手広く商っていた。京都に向かって上の茶屋、京都を背にして三軒茶屋、新茶屋へと地名が残る。昔は屋敷内に建物が16棟あったという。その中には質蔵、味噌蔵醤油蔵もあり、「土家」と題する作品に描かれたのは、「油締め」の小屋。馬小屋は整備した。酒樽の箍も残っている。 この家は二代、単身赴任の当主が続いた。伯父広治に子どもがいなかったため、「六男である私の父直正が准養子となり、私も父の死後、昭和48年からこの家を守る巡り合わせとなりました」と賢太郎さん。退職後の昭和59年、ここに腰を落ち着けることができた。 洋子さんは遠縁の紹介で、あきる野市からお嫁に来た。恒友の研究や絵の鑑定を依頼に来る人の応対もした。「でも、私はこの家を片付ける役回り。おばあちゃんが元気だったから助かりました」と語る。 |

| 「尾瀬沼(新緑)」は品のある絵だった。 緑の濃淡の中に水芭蕉と白樺の白、そしてコバルトの空。風景の清々しさは作者の心象風景に重なる。 長蔵小屋の主と懇意にして尾瀬に通ったという恒友。 「雪解期の尾瀬沼」と二つ揃ったらさぞかし見事でしょうと洋子さん。そちらの絵は京都にあるそうだ。 |

「尾瀬沼(新緑)」 「尾瀬沼(新緑)」 |

伯父恒友の面影を宿す 森田賢太郎さん 伯父恒友の面影を宿す 森田賢太郎さん |

恒友は52歳で亡くなったが、同じく父も兄も胃癌であった。また血筋という意味では恒友の妹の子・孫達がよく絵を描いている。 娘婿の仁介さんは詳細な手記「森田恒友小傳」を残した。その子恒之さんも絵画修復技術を学び、国立民族学博物館館長を務めた。 「絵心がなくて何も言えません」と繰返す賢太郎さんだったが、快く取材に応じて下さった言葉の端々からこの伯父を大切に思う真情が滲み出ていた。 |

明治14年に生まれた森田恒友。そして、石坂養平は明治18年に奈良村に生まれた。 どちらも生家は裕福な旧家で、成績は優秀であった。上京し最高学府で学んでから後の半生は、片や東京に暮らし若くして亡くなった者、片や故郷に戻って天寿を全うした者とに分かれるが、その優れた資質の背景に、生まれ故郷「熊谷」が大きな意味を持って在る。また、二つの大きな軌跡が切り結んでいたことも判明した。 恒友は大里尋常高等小学校では高等科の1年から3年へ飛び級するほどの秀才だった。東京で絵の修業をしたいという希望は父に許されず、熊谷中学へ進学。胃病のため中途退学し、自宅で療養した。この間、和漢の書籍を読破し、新聞雑誌の挿絵の模写に励みながら、家業である質屋の帳簿付けを預かった。中村不折を頼って上京したのは、その夫人が三ヶ尻出身であった縁により、明治34年のことだ。 不折渡仏後は不同舎で小山正太郎に師事し基礎を学び、翌35年、東京美術学校に進んだ。同級の山本鼎は生涯の友となり、首席で卒業後、共に美術文芸誌『方寸』を創刊。優れた創作版画、美術評論を発表している。その後、新聞や雑誌で挿絵を担当しながら、渡仏を意識して製作活動も精力的に行った。 大正3年の渡欧には実家から「分家するか、外遊するか」と問われ、外遊への援助を選んだ。この時若き日に影響を受けたセザンヌの生家を訪れ、またドーミエ、ゴヤの絵にふれた。翌年末帰国、その足で京都博物館の絵巻展に直行。特に鳥羽僧正の素描に感動した。 新しい美術運動の意気に燃え、昭和四年には帝国美術学校(現在の多摩美術・武蔵野美術両大の前進)の洋画部主任教授となる。文筆にも優れ、新聞雑誌などへの随筆発表も多い。郊外の生活を尊び、代々木時代を経て中野へ居を構えた。 |

同郷の二人 石坂養平と森田恒友   美術文芸雑誌『方寸』明治42年1月 |

| 対して、石坂養平は熊谷中学卒業後、明治35年仙台二高に入学し、39年には東京帝国大学理学科へ進む。 長い煩悶の末、父の反対に遭いながらも進路を変更し、哲学科に学び直した。在学中から『帝国文学』に作家論・文学論を掲載し中央文壇を賑わせた。大正4年、父の死去に伴い帰郷を余儀なくされる。 地元の経済界で活躍後、県議から衆議院議員を四期務める。郷土の文化向上に貢献し、『ときわ会』等の活動を通して地方青年達を育てた。 奈良の石坂邸や集福寺では、英語の講義や時事問題など、夜遅くまで論じられた。『ときわ新聞』は戦前から平成初期まで刊行された。炎天下でも白ハンカチを手に奈良のバス停まで歩いて列車で東京へ通った姿が、地元の人達の語り草となっている。 * * * 恒友は自らをこう語っている。 『自分などの信念は、終に繪画の命は視覺を研磨して、靈に達せしめなければならぬと思う。視覺に繪画の全責任を持ちたい。というのは繪を自分の生の全事業とするからには、眼は自分の生命の保管者ともいわれようから。』 (『恒友画談』より「視覚と霊と」) 石坂は『石坂養平著作集第1巻』(昭和36年10月)「文芸1」で恒友にふれている。 『恒友は友人の集りには必ず出た。宴会もかかしたことのない方だ。しかしそう陽気にはしゃがない、ニヤニヤ笑いながらみんなの騒ぐのを、室の隅の方で見ている方である。それでも友人に好かれた。彼の存在は友人たちにとって春風のようであった。』 その石坂自身は、評論家として名が知られるようになった矢先、「田舎の地主」の息子として故郷に引きこもらざるを得なかった。 『私は今、自分の営んでゐる生活に非常に物足らない。限りなき淋しさを感ぜずにゐられない。私のこの淋しさは田舎にゐる事や都会にない事から起つたのではない。そんな単純な動因に基いてゐるのではない。恐らく私自身にもはっきり分らない所に根ざしてゐるだらう。けれども私の淋しさの性質だけは分ってゐる。私は近頃何をしてもこれが本当に自分の仕事だと思つたことがない。そしてそこから何時も私の消し難い淋しさが湧いて来る。つまり自己の進むべき道、営むべき生活に対する惑ひが私の淋しさの発生地である。』 (「田園生活の些事」『帝国文学』大正4年12月) そして、「静観と沈潜」に多くの時間を費やした。それは、恒友が自然の「奥深いもの」を捉えようとして「静観と沈潜」に多くの時間を使ったのと同様である。二人は同じような哲学的姿勢を持つ。 |

石坂 養平  |

| 親友の小杉放菴は『尾瀬沼新緑』に向けて、「絵かきは絵を以って自然を語り、自然美を唄う、森田君の此の控え目な、低声に語る自然を見よ、静な、寂しけれども美しき自然、作家の脚が自然の底踏まずば此の無言の能弁を為し得ない」と語っている。 恒友には自ら「平野人」と名乗るまでに絵を模索した軌跡がある。そうしてたどり着いた水墨画に対して、石坂はその本質を見抜いた。 『恒友は自然を見る眼を研磨して霊に迫るといった。霊とは可なり漠々としているが、一種の心持ちに違いない。これがそこにある、近いところにある、と彼は見たのである。だからこそ、彼の住んでいる東京の郊外ともいうべき武蔵野平野にこれを求めたのである。南画では、少くとも歴史的な南画では、これを遠いところに求めた。われわれの心持ちであるから、わが心の中にあるに拘らず、これを中国のような遠い武陵桃源に求めた。』 恒友の視線は、身近な「平野」を眺め回している。静かな自然と対話し、そこに「理想の美」と人の運命を見ている。二人が対峙していたのは、同じ熊谷の田園風景だった。 竹長吉正は「森田恒友論―金原省吾と石坂養平とを媒介にして―」の結語をこう記している。 『今しばし、恒友の絵画の前に立って、悠久に流れる時間の中に身をゆだねてみようではないか。そして、そこから生きる活力を蘇生させたい。私が恒友の画集を開くのは、そうした願いからである。』 時代の変遷と共に、かけがえのないものの消息を失う私達に、恒友の思いと感性を追体験する書物が遺されたのは大きい。 金原省吾は、国語教育の論客として有名であり、東洋美術、日本美術に関して多くの著作を残した人だが、恒友没年の翌年、昭和9年に「恒友三部作」と呼ばれる『平野雑筆』『恒友画談』『画生活より』を編集した。 その『恒友画談』、あとがきは山本鼎が記している。 『君の「平野雜筆」「恒友畫談」「畫生活より」が金原省吾さんの御努力で編輯され、次々に古今書院から出版されます、「恒友畫談」の卷末に小生が何か書く事に約束されて居て、此頃の旅行に其校正刷りを持ち歩いて通讀しました、君がこんなに澤山論説を書いて居るのは意外でした、尤も其すべてが雜誌や新聞に求められて寄稿されたのであるが、恒友の「美術」及「美」に對する見解を窺ふに充分なものです、否々、遺憾ながら恒友の烈しい一面は披露されて居ない、和靈の恒友は見得べくも、荒靈の恒友を知り得ないのは惜しいと思ふ、そのくせ吾等盟友の間に遺した印象の第一のものは、荒靈なのである、行儀の良い君はひどく御機嬢のいゝ時か、ひどく御機嫌の惡い時でないと荒靈を出さなかつた、そして普通一般の交際に君の御機嫌は至極温和でしたからな、君から半年おくれて此世を去つた平福百穂君もやはり鋭さを内臓して世間には和らかく觸れた坊でしたが、平福君よりも君の方が率直であつたにしろ、君の憎らしい一面は御存じない。 吾々の間で君は「お婆さん」とあだ名された、あれは憎らしいところに對する尊稱でもあつたのですからね。 君は性格の自然により、鬪爭はしなかつたが、鬪爭性も鬪爭力も嫌ひはしなかつた、否寧ろ野性を愛し英雄を好むだのである、酸くも甘くもないやうな乎凡は君の唾棄したところでした。 かるが故に此「畫談」に於ても膸所に、隱かな言説のうちに其骨は露れて居ます、例へば、君は洋行中に見た何萬點といふ美術史的作品のうちから特にゴヤとかドオミエーとかを擧げて説述し、日本では鳥羽正や宗達を賞揚して居るのです。 「宇宙の中に唯二つの自分の眼を信じて生きて居るよい畫家の生活は寂しい」 かういふ君の言葉が此本のなかにある、剛毅な魂から云へる言葉です。』 (昭和9年5) 参考と出典 『森田恒友論―金原省吾と石坂養平とを媒介にして―』竹長吉正 『森田恒友小傳』森田仁介 『森田恒友展――平野人・そして水墨画の世界――』 熊谷市立図書館 平成9年 |

左・恒友 右・山本 鼎  『森田恒友小傳』の作者 森田 仁介 |

昭和20年代、郷土は森田恒友をどう受け止めたか、棚澤慶治が書き留めている。 『ときわ新聞』(昭和50年4月) 『恒友への憧れ』棚澤慶治 抜粋 私は大正5年頃から、俳句をやりだしたので、当時の「ホトトギス」紙上にその頃有名だった「芋銭」「不折」「為山」「千甕」などと共に熊谷出身だという「恒友」画伯の俳画の頒布会が催うされていたのをその頃はじめて知った。そして私はその当時からあの農村自然を牧歌的に画いたその作品にいたく憧憬を覚えだしたのであった。(中略) 終戦後昭和21年6月9日、『北武蔵文化協会』と、『熊谷朱麦会』合同主催の森田恒友遺墨展が、熊谷農業高等学校講堂に開催されたことがあった。その日は、中央から恒友と生前したしかった『「陽春会』の小杉放庵、石井鶴三、木村荘八、中川一政の講演があった。 その後昭和26年3月3日―4日の両日北武蔵文化協会主催の華山、晴湖、恒友傑作展が、熊谷市石上寺に於いて開催された。 降って昭和29年9月26日大宮の埼玉文化会館に、本間久雄氏所蔵の「岸田劉生、森田恒友」の小品展が開かれた。当時故石坂先生が、埼玉文化連合会長をなさっておられた。その日は颱風気味の日であったが、私は故石井伊三郎さんと大宮駅に下り立つと偶然一緒になって、この小品展を鑑賞した。石坂先生や山口(平八)先生は既に会場に見えておられた。その日は本間先生の「劉生と恒友」と題しての講演があった。 (後略) 棚澤慶治は明治31年中西に生まれ、農業の傍らアララギに属して歌を詠んだ。熊谷疎開時代の鹿児島壽蔵(歌人・紙塑人形人間国宝)のために便を図り師事。その棚澤はまた石坂養平の門下生として、最晩年まで『ときわ新聞』の灯を守り続けた。 |

棚澤 慶治 |

| わがまちの風土はこんなにも大きな人達を生み、育んだ。その「平野」は今も私達の誇るべき豊かな自然たりえているだろうか。 先達の残した宝物のような作品にふれることで、ひとりひとりが故郷を再確認し、大切に守る意識を持つことができるのではないか。 それこそが自らの創生であると信ずる。 |

「新島」 |

|

曹洞宗白林寺 (久保島1773) 辺りには昔からの旧家と農地が混在し、塀越しに紅白の梅が覗く長閑さ。恒友が眠る白林寺へ出かけたのは二月の終わりであった。幹線に挟まれバイパスを少し外れただけというのに、静かな一画。植木や庭石が置かれたお庭には白砂が綺麗に敷き詰められていた。 |

| 平日の午前10時頃、既に先客がある。観音参りの近在のお婆さんだ。背中を丸めてしゃがみ込み一心に祈っている。コップが六つ供えられているのは六地蔵があるからだろう。花や線香、お酒も絶えることなく、今も人々の信仰の拠り所となっていることが見て取れた。 ここは近所でも格の高い大きなお寺だけれど、今は無住でみんなで管理しているとか。観音堂には学問の神様も祀られている。玉井小学校が出来る前は寺子屋として村の子ども達が学んだところだ。 そして静寂な空間で出会ったのは、無縁仏の供養に通っているという親子連れ、次に、自転車でやってきたお婆さんもやってきた。 その昔、お寺建立に森田家が協力したということだ。 平成8年からは森田賢太郎さんが総代長を努め、一時は荒れたお寺が、いまきちんと整備されている。 |

|

|

恒友のお墓は「森田恒友累代之墓」と刻まれているので、探し当てることができた。側面には友人の小川芋銭の恒友を讃える記名があったというが、今日では苔むして判読不能だった。 傍らには娘婿であり研究家として優れた小伝を残した森田仁介氏の建てた墓誌。その人もまた平成12年に88歳で逝去されていた。 恒友の命日は4月8日である。 |

|

トップ |